![2012 - Folge 10 - Im Bann der Loge]()

2012 - Folge 10 - Im Bann der Loge

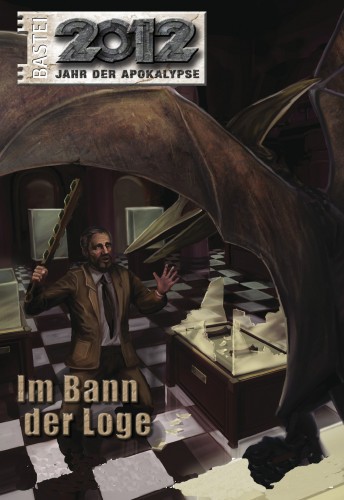

Stock aus glotzte ihm ein Gesicht entgegen. Nein, kein Gesicht. Die Fratze eines Monsters mit langen Hauern und riesigen leuchtenden Augen.

»Nein!«, kreischte Jorgensen. Seine Stimme klang wie die eines verängstigten Weibes, aber das scherte ihn nicht.

Er musste raus hier. Und McDevonshire zur Verantwortung ziehen. Gewiss steckte er hinter dem feigen Angriff. O ja, das würde zu dem Scheißkerl passen.

Der hölzerne Geländerholm bewegte sich unter seinem Griff. Pulsierte heiß und glitschig.

Der Sektionsleiter zuckte zurück, als hätte er sich die Finger verbrannt. Er starrte auf unzählige kleine Maden, die aus Löchern des pumpenden Holms krochen. Ihm wurde übel.

Über ihm erklangen das Lachen des Monsters und seine schweren stampfenden Schritte.

Jorgensen sprang den Rest der Treppe hinunter. Nur weg von den Maden und dem Ding mit den leuchtenden Augen.

Er knickte weg. Ein mörderischer Schmerz durchzuckte sein Fußgelenk. Mit dem Gesicht voran knallte er gegen die Wand, brach sich die Nase und schürfte sich am Rauputz Wange und Stirn auf.

Doch er gab nicht auf. Er würde allen zeigen, dass er ein ganzer Kerl war. Dann würden sie aufhören, hinter seinem Rücken über ihn zu tuscheln und zu glauben, er bekäme es nicht mit.

Er spuckte zwei Zähne aus und stemmte sich hoch. Ignorierte den Schmerz. Achtete nicht auf den Geschmack von Blut, der seinen Rachen ausfüllte. Jeder Schritt jagte Wellen der Pein durch seinen Körper. Gleichgültig!

So humpelte er ins Erdgeschoss, warf sich gegen die Tür – und durch sie hindurch. In einem Scherbenregen fiel er in die Eingangshalle des Gebäudes.

Hoch mit dir! Keine Zeit zum Ausruhen.

An einem Granitsockel zog Jorgensen sich nach oben. Bis vorhin hatte darauf die Büste eines hochrangigen Interpol-Typen geruht. Doch nun glotzte er in das steinerne Gesicht eines Ungetüms. Es riss das Maul auf und präsentierte schier unendliche Reihen von Raubtierzähnen.

»Duuu kaaannst nicht entkooommen!«, grollte es.

»Ihr kriegt mich nicht!«, brüllte Jorgensen.

Da tauchte ein weiteres Monster auf. Seine grauen Haare standen wie elektrisiert vom Kopf ab, in den Augen glühte das Feuer der Hölle. Ernest Laymon vom Empfang!

»Ich hab gewusst, dass du mit drinsteckst!«, keifte Jorgensen ihn an. Der Laymon-Teufel streckte die Klauen nach ihm aus. Doch der Sektionsleiter warf sich herum und flüchtete aus dem Gebäude. »Ihr bekommt mich nicht!«, schrie er noch einmal.

Endlich war er in Freiheit. Er lief auf die Straße – und erkannte seinen Fehler.

Die Monstren hatten ihn gar nicht erwischen wollen. Ihr Auftrag war es, ihn aus dem Gebäude zu jagen! In die Fänge des größten, des schlimmsten aller Ungeheuer.

Er hörte noch den triumphierenden Schrei der Kreatur. Dann stürzte sie sich mit glühenden Augen auf ihn.

Jorgensen spürte den alles verzehrenden Schlag. Er wartete auf den Schmerz, doch der blieb aus.

Kurz bevor die Welt um ihn herum erlosch, erfüllte ihn ein Gefühl der Freude. Darüber, es endlich hinter sich zu haben.

Hanahau folgte dem Zeugen durchs Treppenhaus nach unten. Zu gerne hätte er gewusst, welche Trugbilder das Pfeilgift in ihm hervorrief.

Der Anblick der Blutschlieren an der Wand zwischen der zweiten und der ersten Etage entlockte ihm ein Lächeln. Als er das Bersten der Glasscheibe hörte, verbreiterte es sich zu einem Grinsen.

Er erreichte das Erdgeschoss und sah durch die zerstörte Tür, wie der Fremde auf den Ausgang zutaumelte. Das Denkmal in der Eingangshalle schien ihm einen mörderischen Schrecken eingejagt zu haben.

Der Mann vom Empfang eilte hinter seinem Tresen hervor, versuchte dem Blutüberströmten zu helfen, doch der wich nur panisch zurück.

Hoffentlich sieht er den Pfeil nicht, zuckte es Hanahau durch den Kopf. Doch seine Sorge war unbegründet. Der Pförtner hetzte hinter seinen Tisch zurück, riss den Hörer vom Telefon und stammelte ein paar hastige Worte. Vermutlich rief er einen Krankenwagen. Oder den Sicherheitsdienst.

Es interessierte Hanahau nicht. Er durfte nur den Zeugen nicht aus den Augen verlieren. Noch konnte er durch die Glasfront dessen Weg nach draußen verfolgen, doch wenn nicht bald etwas geschah, hatte er ein Problem.

Es geschah etwas!

Ein lange anhaltendes Hupen von der Straße brachte den Grauhaarigen für einen Augenblick zum Schweigen. Reifenquietschen. Dann ein Knall.

»O mein Gott«, rief der Mann am Empfang so laut ins Telefon, dass auch Hanahau ihn verstand. »Ein Bus hat

Weitere Kostenlose Bücher