![Assassini]()

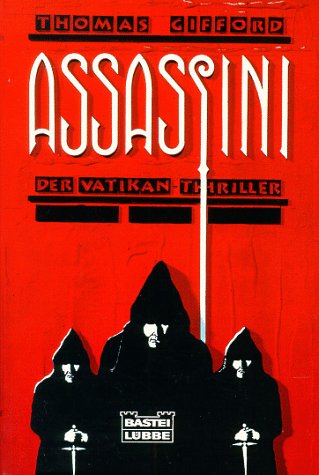

Assassini

Kollegen gekannt hatte: die Angst, auf einer einsamen Landstraße von einer Gewehrkugel getroffen zu werden, zum Beispiel; die Angst, einer der Todesschwadronen in die Hände zu fallen, die Angst, daß Regierungstruppen oder Guerillas aus dem Hügelland hervorbrachen auf der Suche nach Beute, Kampf, Blut. In einigen Ländern der Erde gehörte diese Angst zum täglichen Leben. Valentine hatte gelernt, mit dieser Angst zu leben; sie hatte gewußt, welche Gefahren in El Salvador auf sie zukommen würden, sie hatte gewußt, daß sie diese Angst kennenlernen würde, und dennoch war sie in ihrem Entschluß, nach Mittelamerika zu gehen, nicht wankend geworden.

Die Angst aber, die sie jetzt verspürte, war ganz anderer Natur: Sie attackierte wie ein gierig wucherndes Krebsgeschwür ihren Willen, ihr Nervensystem. Diese Angst wurzelte in ferner Vergangenheit, doch sie lebte noch immer, hatte sich auf die Suche nach einem Opfer begeben und hatte sie, Valentine, auserwählt. Und nun trat Schwester Valentine bald die Heimreise nach Princeton an, weil sie diese bohrende Angst nicht mehr allein ertragen konnte. Ben würde wissen, was zu tun war. Irgendwie hatte er immer einen Ausweg gewußt.

Aber erst einmal mußte sie jetzt aufhören, zu weinen und zu zittern und sich wie eine Verrückte aufzuführen.

Sie stand am Rand des Innenhofs; ihre Zehen versanken im feuchten Gras, und sie blickte hinauf zum silbernen, narbigen Antlitz des Mondes am schwarzblauen Himmel. Wolkenfetzen zogen daran vorüber; es war ein Bild, das sie an die Hülle einer Schallplatte erinnerte, die sie als Kind besessen hatte: die Mondschein-Serenade. Das Geräusch der Brandung an der Küste Malibus drang von tief unten an ihre Ohren, wurde über den Rand der Felsklippen hinaufgetragen vom Wind, der vom Meer herüberwehte und ihre nackten Beine umschmeichelte. Valentine wischte sich mit dem Ärmel ihrer Robe über die Augen, zog sie straff und ging dann über den Rasen zum weißen Zaun hinüber, der am Rand der Klippe entlang verlief. Sie blickte hinunter auf die schäumende Brandung, die gegen die Felsen anrannte, gischtend und breit auffächernd, dann zurückflutete und wieder anstürmte. Einige einsame Topplichter von Ozeandampfern wanderten weit draußen auf der pazifischen Küstenstraße langsam vorüber. In der Ferne, getrübt durch den Dunst, schimmerten schwach die Lichter Malibus. Nebelschwaden zogen aufs Meer hinaus.

Sie ging am Zaun entlang, bis sie die Stelle erreichte, an der sie die abklingende Hitze der Kohlen spürte, über denen sie und Curtis als spätes Abendessen Seebarsch gegrillt hatten. Nur sie beide, eine Flasche Roederer Cristal und Seebarsch und heißes, knuspriges Sauerteigbrot. Eine Mahlzeit, begleitet von den gleichen Gesprächen, die sie beide während der letzten anderthalb Jahre schon in Rom, Paris, New York und Los Angeles geführt hatten. Valentine fühlte sich Curtis ausgeliefert wie ein Wellenbrecher, welcher der Flut keinen Widerstand entgegenzusetzen vermag, aber sie kämpfte darum, daß die Dämme nicht brachen; sie war noch nicht bereit, sich vom Ansturm zerschmettern zu lassen. Aber, in Gottes Namen, sie wollte sich seinem Drängen nicht länger entgegenstemmen, sie wollte sich ihm hingeben und nicht der Kirche, aber sie konnte es nicht. Noch nicht. Noch nicht ganz. Verdammt. Sie weinte schon wieder.

Valentine wandte sich um und ging zu dem ausgedehnten Landsitz zurück, am Swimmingpool und am Tennisplatz vorüber, überquerte den mit steinernen Platten ausgelegten Innenhof, hielt vor der großen gläsernen Wand mit der Schiebetür inne und blickte hindurch auf das Bett. Vor einer Stunde hatten sie sich in diesem Bett geliebt.

Curtis Lockhardt war ein großer, kräftiger, entschlossener Mann mit dem Gesicht einer gutmütigen Bulldogge. Sein graues Haar war kurz geschnitten und stets sorgfältig frisiert. Er trug einen dunkelblauen Pyjama mit weißer Paspelierung und dem Monogramm CL auf der Brusttasche. Sein rechter Arm lag ausgestreckt auf dem Bett, dort, wo sie vorhin gelegen hatte. Er schlief. Sie wußte so viel über ihn, mehr, als sie jemals über ihren Beruf wissen würde. Aber sie war schließlich schon immer eine unkonventionelle Ordensschwester gewesen. Genauer gesagt, war sie als Nonne ein verdammtes Ärgernis. Für die Kirche, für ihren Orden. Sie wußte, was richtig war, und sie wußte, was falsch war, und sehr oft hatten ihre Ansichten in krassem Widerspruch zu denen der Kirche gestanden. Sie war

Weitere Kostenlose Bücher