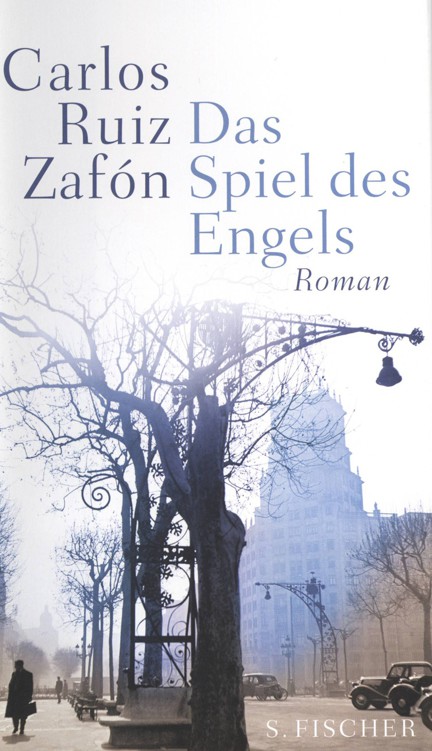

![Barcelona 02 - Das Spiel des Engels]()

Barcelona 02 - Das Spiel des Engels

befand sich in einem Obergeschoss, von dem aus man in der Ferne das Meer glänzen und die Straßenbahnen in der Calle Muntaner zwischen großen Mietshäusern und Villen zum Ensanche-Viertel hinuntergleiten sah. Die Praxis roch nach Sauberkeit. Ihre Räume waren geschmackvoll eingerichtet, die beruhigenden Bilder zeigten hoffnungsvolle, friedliche Landschaften, die Bücherregale waren gefüllt mit imponierenden, Autorität ausstrahlenden Bänden. Die Schwestern schwebten mit einem Lächeln wie Tänzerinnen vorüber. Es war ein Fegefeuer für Menschen mit dickem Portemonnaie.

»Der Doktor wird Sie gleich empfangen, Señor Martín.«

Dr. Trías war ein aristokratisch aussehender Mann von tadelloser Erscheinung, der mit jeder Gebärde Gelassenheit und Zuversicht einflößte. Graue, durchdringende Augen hinter rahmenlosen Brillengläsern. Herzliches, nie leichtfertiges Lachen. Dr. Trias war es gewohnt, sich mit dem Tod herumzuschlagen, und je mehr er lächelte, desto mehr machte er einem Angst. Obwohl er mir einige Tage zuvor, als ich mich den Tests zu unterziehen begann, von Fortschritten in der Medizin erzählt hatte, die es erlaubten, im Kampf gegen die von mir beschriebenen Symptome Hoffnung zu hegen, hatte ich, als er mich hereinbat und mir einen Stuhl anbot, den Eindruck, von seiner Seite her gebe es keine Zweifel.

»Wie geht es Ihnen?«, fragte er und schaute unschlüssig zwischen mir und dem Dossier auf seinem Tisch hin und her.

»Sagen Sie es mir.«

Er deutete ein Lächeln an, wie ein guter Spieler.

»Die Schwester sagt mir, sie seien Schriftsteller, obwohl ich hier sehe, dass Sie beim Ausfüllen des Fragebogens Söldner angegeben haben.«

»In meinem Fall gibt es da keinen Unterschied.«

»Ich glaube, einer meiner Patienten ist einer ihrer Leser.«

»Hoffentlich ist der dadurch entstandene Nervenschaden kein bleibender.«

Der Arzt lächelte, als amüsierte ihn meine Bemerkung, und setzte dann eine ernstere Miene auf, um mir zu verstehen zu geben, die freundlich dahinplätschern-den Vorreden seien zu Ende.

»Señor Martín, ich sehe, dass Sie allein gekommen sind. Haben Sie keine direkten Angehörigen? Frau? Geschwister? Eltern, die noch leben?«

»Das klingt ziemlich düster.«

»Ich will Sie nicht belügen, Señor Martín. Die ersten Testergebnisse sind nicht ganz so vielversprechend, wie wir erwartet haben.«

Ich schaute ihn schweigend an. Ich empfand weder Angst noch Sorge. Ich empfand gar nichts.

»Alles weist darauf hin, dass Sie in der linken Hirnhälfte eine Wucherung haben. Die Ergebnisse bestätigen, was die von Ihnen beschriebenen Symptome haben befürchten lassen, und alles scheint darauf hinzudeuten, dass es sich um ein Geschwür handeln könnte.«

Einige Augenblicke lang war ich zu keiner Äußerung imstande. Ich konnte nicht einmal Überraschung heucheln.

»Wie lange habe ich das schon?«

»Das lässt sich nicht genau sagen, aber ich würde die Vermutung wagen, dass der Tumor schon recht lange wächst, was auch die genannten Symptome und die Probleme erklären würde, die Sie in letzter Zeit bei der Arbeit gehabt haben.«

Ich nickte und atmete tief. Der Arzt schaute mich geduldig und wohlwollend an und ließ mir Zeit. Ich hob zu mehreren Sätzen an, die mir jedoch nicht über die Lippen wollten. Schließlich trafen sich unsere Blicke.

»Ich nehme an, ich bin in Ihrer Hand, Doktor. Sie werden mir sagen, welcher Behandlung ich mich zu unterziehen habe.«

Nun, da er bemerkte, dass ich ihn offenbar nicht hatte verstehen wollen, sah ich, dass sich seine Augen mit Verzweiflung füllten. Ich nickte abermals und kämpfte gegen die im Hals aufsteigende Übelkeit an. Er schenkte mir aus einem Krug ein Glas Wasser ein, das ich in einem Zug leerte.

»Es gibt keine Behandlung«, sagte ich.

»Doch. Wir können vieles tun, um die Schmerzen zu lindern und Ihnen größtmögliches Wohlbefinden und Ruhe zu garantieren …«

»Aber ich werde sterben.«

»Ja.«

»Bald.«

»Möglicherweise.«

Ich musste lächeln. Selbst die schlechtesten Nachrichten haben etwas Erleichterndes, wenn sie nichts weiter bestätigen als das, was man uneingestanden bereits ahnte.

»Ich bin achtundzwanzig«, sagte ich, ohne recht zu wissen, warum.

»Es tut mir leid, Señor Martín. Ich würde Ihnen gern einen besseren Bescheid geben.«

Ich fühlte mich, als hätte ich endlich eine Lüge oder eine lässliche Sünde gestanden und als wäre die steinerne Last der Gewissensbisse mit einem Federstrich

Weitere Kostenlose Bücher