![Beichte eines Verfuehrers]()

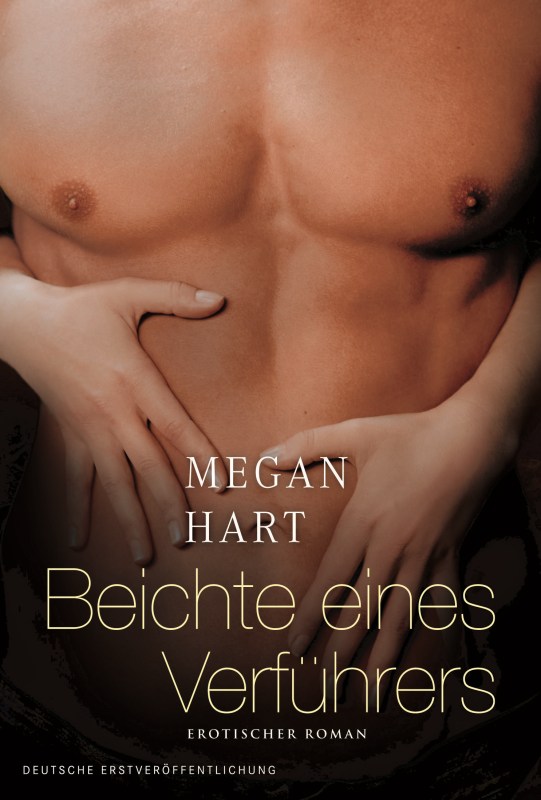

Beichte eines Verfuehrers

die Hand, bereit, den Tubus einzuführen, der seine Blase entleeren und die Stressreaktion seines Körpers stoppen würde. Ich hatte keine Flasche zur Hand, um den Urin aufzufangen, nur ein Handtuch hing über der Armlehne des Stuhls.

Dafür war jetzt keine Zeit. Ich musste meine Hände beruhigen, damit sie das taten, was nötig war.

„Bleib bei mir“, flüsterte ich immer wieder. „Wir schaffen das hier, Adam, aber bleib bei mir. Verdammt, du kannst mich jetzt nicht alleinlassen!“

Ich arbeitete nicht sauber mit dem Katheter und es floss Blut. In dem Moment, als ich die Kanüle einführte, füllte sie sich auch schon mit dunkelgelb gefärbtem Urin, der über meine Hände flutete. Es war viel zu viel. Ich blickte zu Adam auf.

Ein langer Speichelfaden rann aus seinem Mundwinkel. Ich wischte ihn weg, bevor ich wieder vom Bett herunterstieg. Ich nahm sein Gesicht in die Hände und blickte ihm prüfend ins Gesicht. Ich wusste nicht, was ich noch für ihn tun konnte.

Panik griff nach mir.

„Lass mich nicht allein!“, schrie ich. „Verdammt, Adam, nicht jetzt! Tu mir das jetzt nicht an!“

Adam blinzelte wie in Zeitlupe. Jedes Öffnen und Schließen der Augen kostete ihn unendlich viel Kraft. Ich griff nach dem Telefon und wählte die Notrufnummer. Die Stimme am anderen Ende fragte mich nach dem Notfall, den ich zu melden hatte, aber ich konnte nicht antworten. Die Panik lähmte mich.

„Bitte erklären Sie uns, um welche Art von Notfall es sich handelt.“

Adam öffnete die Augen. Er sah mich an. Ich wusste, dass er mich ansah. Ich wollte mir vorstellen, wie er mich in diesem Moment anlächelte.

„Ich brauche einen Notarzt. Mein Mann ist querschnittsgelähmt und hatte einen …“ Ich konnte nicht weitersprechen. Aber das brauchte ich auch nicht.

„Wir schicken sofort jemanden.“

Ich bin mir sicher, sie haben sofort jemanden geschickt. Aber ich kann nicht sagen, wie lange sie brauchten. Waren es Stunden oder Minuten? Letztlich hatte es keine Bedeutung.

Aber für immer würde ich nach dem Grund suchen, warum mein Ehemann vor meinen Augen starb und ich nicht in der Lage war, ihm zu helfen.

17. KAPITEL

Ich weiß nicht, warum in unserer Gesellschaft jeder denkt, man sollte die Trauer teilen, zumal jeder doch viel lieber auf Abstand bleibt und aus der Ferne zuschaut. Die Menschen saßen während der Gedenkfeier neben mir und umarmten mich immer wieder, obwohl ich nicht in der Lage war, ihre Umarmungen zu erwidern. Sie brachten mir selbst gemachten Auflauf, schrieben Karten und schickten mir Blumen oder spendeten für die Christopher-Reeve-Stiftung. Sie hinterließen Nachrichten auf meinem Anrufbeantworter, dass ich sofort anrufen sollte, wenn ich irgendetwas brauchte.

Ich wusste nicht mal, welcher Schuh an welchen Fuß passte. Und ich war schon gar nicht in der Lage, eine Telefonnummer zu wählen und jemanden um Hilfe zu bitten.

In den Tagen und Wochen nach Adams Unfall hatte ich mich nach dieser Unterstützung gesehnt. Aber vermutlich sind Krankheiten und Unfälle beängstigender als der Tod. Vielleicht verstehen die Menschen die Angst vor dem Tod besser als jene vor einem gebrochenen Rückgrat.

Und während ich einfach nur allein sein wollte, fand ich mich inmitten meiner Freunde und meiner Familie wieder, die es doch nur gut meinten.

Meine Mutter meinte es gut, wenn sie sagte: „Siehst du? Ich wusste, du bist stark.“ Mein Vater meinte es gut, wenn er sagte: „Es ist besser so für ihn.“

Sie lobten mich für meine Stärke. Also war ich stark. Sie bewunderten meine Fassung. Also war ich gefasst. Sie flüsterten, weil sie glaubten, ich könnte es so nicht hören. Wie „gut“ ich aussah und wie „tapfer“ ich war. Also sah ich gut aus und war tapfer. Jeder wollte „bei mir“ sein, ich war nie allein.

Adams Mutter meinte es ja auch nur gut, als sie zu mir zog. Sie übernahm es für mich, Mrs. Lapp und Dennis zu kündigen, weil sie davon ausging, dass ich sie jetzt nicht länger brauchte und tat mir damit einen Gefallen. Aber wahrscheinlich machte die Gegenwart der beiden ihr permanent bewusst, wie viel Pflege Adam gebraucht hatte.

Sie räumte meine Küchenschränke auf, brachte die Post mit ins Haus und ging ans Telefon. Es half mir, wenn sie einfach um mich herumschwirrte und nichts tat. Vielleicht wartete sie wie alle anderen darauf, dass ich endlich sagte, was ich brauchte.

Katie wartete nicht. Sie kam in der Woche nach der Beerdigung vorbei und ignorierte die Proteste meiner

Weitere Kostenlose Bücher