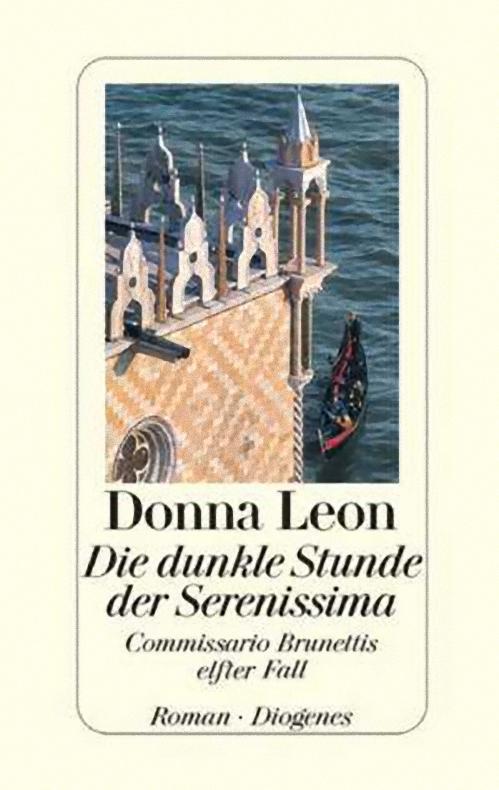

![Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima]()

Brunetti 11 - Die dunkle Stunde der Serenissima

Nebentisch beäugte. Anscheinend wurde sie ziemlich ausfallend.«

»Gegen ihren Mann?« fragte Brunetti, überrascht, daß Eleonora Filipetto überhaupt fähig war, Emotionen zu zeigen.

»Nein, gegen das Mädchen.«

»Was ist passiert?«

»Die Besitzer des Restaurants mußten sie bitten, ihr Lokal zu verlassen.«

»Aber was ist nun mit Filipetto, und was hat er mit der Biblioteca zu tun?« fragte er, plötzlich irritiert von Elettras venezianischer Klatschsucht.

Er hörte sie seufzen. »Sie sollten vielleicht doch lieber das andere Motiv verfolgen, Signore«, sagte sie.

»Wovon reden Sie?«

»Von Eleonoras Mann.«

Doch Brunetti war die Spielchen leid und blaffte sie an: »Ich gebe nichts auf das Gerede der Leute. Ich will wissen, was mit Filipetto los ist.«

Elettra ließ ihn spüren, wie tief seine barsche Abfuhr sie gekränkt hatte. Statt zu antworten, reichte sie ihm ein Blatt Papier. »Das dürfte Sie interessieren, Signore«, sagte sie mit erzwungener Höflichkeit und wandte sich wieder ihrem Computer zu.

Er trat vor und nahm das Blatt entgegen. Aber ehe er einen Blick darauf warf, sagte er: »Bitte entschuldigen Sie, Elettra. Ich sollte nicht so mit Ihnen umspringen.«

In ihrem Lächeln mischten sich Erleichterung und kindlicher Eifer. »Achten Sie auf den Namen!« sagte sie und deutete auf das Papier in seiner Hand.

Brunetti gehorchte. »Gesù Bambino!« rief er, was freilich nicht der Name auf dem Papier war. »Sie hat Maxwell Ford geheiratet.« Er sagte es laut und horchte auf das Dröhnen in seinem Kopf, mit dem die aufgetürmten Puzzleteile ins Rutschen kamen, herunterpurzelten und sich donnernd zusammenfügten.

»Was hat der Mann vor seiner Heirat gemacht?«

»Er war Lokalreporter für eine englische Zeitung. Kurz nach der Eheschließung wurde die Biblioteca gegründet.«

»Mit Billigung des Vaters?«

»Dottor Filipetto gilt nicht als sonderlich konziliant, und diese Heirat beraubte ihn der Tochter, die seit dem Tod seiner Frau fünfundzwanzig Jahre lang für ihn gesorgt hatte.«

»Aber sie ist doch nach wie vor bei ihm.«

»Nur zwei Nachmittage die Woche, wenn seine Haushälterin Ausgang hat.«

»Und warum engagiert er sich für diese Tage nicht einfach einen Ersatz?«

»Keine Ahnung, Signore, aber die Filipettos waren noch nie sehr freigebig mit ihrem Geld. Außerdem kann er bei diesem Arrangement ein Auge auf seine Tochter haben und dafür sorgen, daß sie ihm nicht völlig entgleitet.«

»Was macht sie in der übrigen Zeit?«

»Sie arbeitet in der Biblioteca.«

Auf einmal stutzte Brunetti und fragte: »Woher wissen Sie das eigentlich alles?«

»Ich hab mich umgehört«, antwortete sie ausweichend.

»Bei wem?«

»Zum Beispiel bei meiner Tante Ippolita. Die Frau, die bei Filipetto saubermacht, bügelt zwei Nachmittage die Woche für meine Tante.«

»Und bei wem noch?« fragte Brunetti, der mit ihrer Hinhaltetaktik wohl vertraut war.

»Bei Ihrem Schwiegervater«, versetzte sie ausdruckslos.

Brunetti starrte sie entgeistert an. »Sie haben den Conte gefragt?«

»Na ja, ich wußte, daß er ein Patient meiner Schwester ist; außerdem weiß ich, daß er weiß, daß ich hier arbeite, und mein Vater hat mir mal erzählt, daß sie zusammen im Widerstand waren. Also habe ich mir die Freiheit genommen, ihn anzurufen und ihm darzulegen, um was Sie mich gebeten hatten.« Sie machte eine Pause, vielleicht um ihm Gelegenheit zu geben, sie noch einmal anzufahren, aber als er sich jeden Kommentars enthielt, fuhr sie fort: »Ich hatte den Eindruck, er hat mir sehr gern geholfen. Ich glaube nicht, daß er große Sympathie für die Filipettos hegt.«

»Und was hat er Ihnen so erzählt?«

»Die Tochter war vor zwanzig Jahren schon einmal verlobt, aber der Mann überlegte es sich anders oder ging weg aus Venedig. Der Conte war nicht sicher, aber er meinte, der Vater habe seine Hand im Spiel gehabt und den jungen Mann vielleicht dafür bezahlt, daß er die Stadt verließ oder zumindest seine Tochter.«

»Sagten Sie nicht gerade, die Filipettos hingen so an ihrem Geld?«

»Das war vermutlich ein Sonderfall, weil diese Verlobung seine Macht und seine Bequemlichkeit bedrohte. Wenn die Tochter geheiratet hätte, dann hätte er eine Bedienstete einstellen müssen, und manche von denen, so hört man, geben ihren Herrschaften freche Antworten, wissen Sie, und beharren stur auf ihrem Lohn.«

»Aber warum sollte sie ihm schließlich doch den Gehorsam versagen?« fragte er und dachte an Sanpaolos

Weitere Kostenlose Bücher