![Das Haus der glücklichen Alten]()

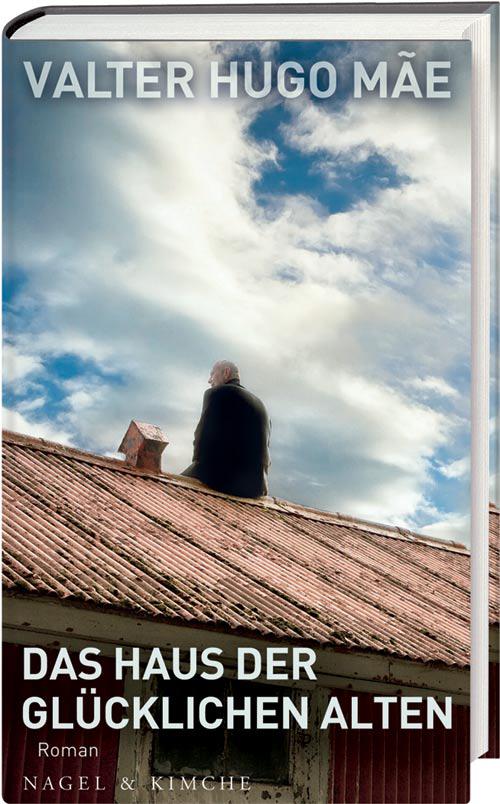

Das Haus der glücklichen Alten

sich so weit zum Diener des Regimes gemacht hätte, das nun auch wieder nicht. Anísio erhob sich sogar vom Stuhl, um Almada zu verteidigen, und ich stellte fest, dass wir ihn beide bewunderten, womit Anísio noch ein weiteres Thema für Gespräche auf unsere alten Tage beisteuerte. So weit dazu, wir könnten noch viele Hypothesen aufstellen, aber Schwamm darüber, was Almadas mannigfaltiges Engagement für Salazar betrifft. Wir waren alle Mitläufer. Wir alle. Anísio schloss mit den Worten, vergessen Sie nicht, Senhor Cristiano, ich bin auch Anísio da Silva Franco, woraus man lernen kann, dass wir viele Silvas sind. Der Europäer prustete, he, noch einer, und glaubt doch tatsächlich, ich wüsste das nicht.

Plötzlich fiel mir ein, dass wir Anísio noch nichts vom großen Helden des Heims erzählt hatten. Es war geradezu unverzeihlich, so lange über alles Mögliche zu sprechen, ohne uns daran zu erinnern, dass es auch im Haus der glücklichen Alten einen lebenden Mythos gab, bei dem man vor Staunen den Mund nicht mehr zubekam. Esteves. Der elegante und ewige unmetaphysische Esteves, der immer noch lebte, der redete und seine Abenteuer erzählte, als wären die Bücher durch ihn noch nicht am Ende angelangt. Als fänden der Tabakladen und Álvaro de Campos und Fernando Pessoa durch ihn eine Fortsetzung. Wie zu erwarten, wollte Anísio es erst nicht glauben. Er dachte, wir wollten ihm einen Bären aufbinden, um ihn wegen der Wichtigtuerei mit der Geschichte von den Sankt-Vinzenz-Tafeln vom Sockel zu stoßen. Nicht im Geringsten, Anísio, es ist die blanke Wahrheit. Donnerwetter, her mit dem Mann. Senhor Pereira, Sie wissen doch meistens, wo er steckt. Ich? Ich weiß so viel wie Sie. Er muss in seinem Zimmer sein. Ob er nicht noch irgendwo unterwegs ist?, fragte ich. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt noch vergnatzt und hat sich aus dem Staub gemacht. Er ist auch noch ohne fremde Hilfe gut auf den Beinen und macht um den Friedhof einen großen Bogen. Mir ging durch den Kopf, dass João Esteves so etwas wie ein Eusébio der portugiesischen Literatur oder die Heilige Jungfrau von Fátima der Dichtkunst ist, er würde zugrunde gehen, wenn man ihn zu denen verfrachtete, die keinen Ausblick mehr in den Garten haben und mit einem Bein im Grab stehen, besser gesagt: liegen. Er ist beinahe hundert, sagte ich.

Also, Esteves, wie alt sind Sie eigentlich genau? Er antwortete, das Zählen fällt mir nicht mehr so leicht, aber hundert werde ich bestimmt, ich weiß nicht genau, ob ich schon neunundneunzig bin. Senhor Pereira mischte sich ein und sagte, ja, Sie sind neunundneunzig, Esteves. Ihr neunundneunzigster Geburtstag war schon, daran erinnere ich mich. Beim nächsten Mal werden Sie hundert. Er antwortete, na ja, kann sein. Muss wohl so sein. Senhor Pereira bemerkte, Senhor Silva, als unser Freund Esteves neunundneunzig geworden ist, waren Sie schon bei uns im Haus. Ich gab zurück, nicht dass ich wüsste. An den Geburtstag konnte ich mich nicht erinnern. Er ergänzte, das war in der Zeit, als Sie den ganzen Tag mit düsterer Miene herumgelaufen sind, da haben Sie noch nicht viel mitbekommen. Anísio verstummte, richtig geschockt plötzlich. Es war so, als würden wir den zweiten Teil des Tabakladens lesen, oder diesen Tabakladen vor achtzig Jahren besuchen und uns mit den Genies einer der geschichtsträchtigsten Geschichten der Nation verbrüdern. Ist das ein Hammer, sagte Anísio, wie konnten Sie all die Jahre hier herumlaufen, und so viele Literaten und Philosophen in den Universitäten und Schulen der Welt haben Sie nicht entdeckt. Achselzuckend antwortete Esteves, das ist doch kein Wunder. Er selbst habe ja keine Zeile geschrieben und nicht damit gerechnet, dass das Gedicht, das der andere geschrieben hatte, etwas taugt, erinnerte er sich. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ein Gedicht über jemanden, den man im Tabakladen grüßt, könnte etwas Großes sein. Ich war noch oft in Senhor Alves’ Laden. Aber dann ist Alves gestorben. Das war nicht viele Jahre später, ja, schon kurz danach. Im Viertel hieß es, Doktor Pessoa habe seinen Tod bedauert, und das glaube ich. Ich habe ihn nie danach gefragt, weil ich ihn zwar noch ein paarmal sah, ihn aber überhaupt nichts fragte. Ich war ein Kunde wie er, und mir fehlten die Worte für ein Gespräch mit so jemandem. Ich sagte guten Tag zu ihm und ging meines Weges, und manchmal, ehrlich gesagt, hatte ich sogar das Gefühl, er hätte mir etwas geraubt. Weiß ich, was.

Weitere Kostenlose Bücher