![Das Schwert in Der Stille]()

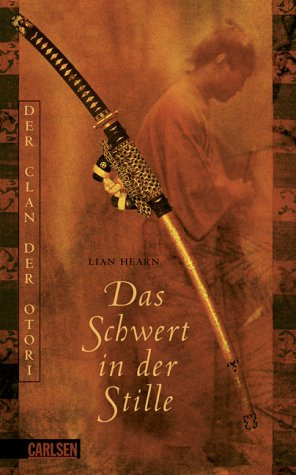

Das Schwert in Der Stille

Land auszukennen. Wir gingen lange am Tag und schliefen nur wenige Stunden in der Nacht, manchmal in einem abgelegenen Bauernhaus, manchmal in einer verlassenen Berghütte. Außerhalb der Orte, an denen wir anhielten, trafen wir nur wenige Menschen auf dieser einsamen Straße: einen Holzfäller, zwei Mädchen, die Pilze sammelten und bei unserem Anblick davonliefen, einen Mönch auf dem Weg zu einem fernen Tempel. Nach einigen Tagen überquerten wir den Gebirgskamm des Landes. Wir hatten immer noch steile Hügel zu ersteigen, doch häufiger gingen wir bergab. Das Meer wurde sichtbar, zuerst ein fernes Glitzern, dann eine breite, seidige Fläche mit Inseln, die aufragten wie ertrunkene Berge. Das war für mich etwas Neues und ich konnte mich daran nicht satt sehen. Manchmal glich es einer hohen Wand, die gleich über das Land stürzen würde.

Meine Hand heilte langsam, eine silbrige Narbe blieb auf der rechten Handfläche zurück.

Die Dörfer wurden größer, und schließlich suchten wir ein Nachtquartier in einem Ort, der nur als Stadt bezeichnet werden konnte. Er lag an der Hauptstraße zwischen Inuyama und der Küste und hatte viele Herbergen und Gaststätten. Wir waren immer noch im Tohangebiet, und überall war das dreifache Eichenblatt angebracht, das mir Angst machte, auf die Straßen zu gehen, doch ich spürte, dass die Menschen in der Herberge Lord Otori irgendwie erkannten. Der übliche Respekt, den ihm die Leute zollten, hatte eine andere Qualität, als gäbe es eine alte Treue, die verborgen bleiben musste. Sie behandelten mich freundlich, obwohl ich nicht mit ihnen redete. Ich hatte seit Tagen nicht gesprochen, noch nicht einmal mit Lord Otori. Es schien ihm nicht viel auszumachen.

Er war selbst ein schweigsamer Mann, in seine eigenen Gedanken vertieft, aber hin und wieder sah ich ihn verstohlen an und stellte fest, dass er mich mit einer Miene betrachtete, die vielleicht Mitleid ausdrückte. Er schien etwas sagen zu wollen; dann seufzte er und murmelte: »Macht nichts, macht nichts, da lässt sich nichts ändern.«

Die Dienstboten schwatzten ausgiebig und ich hörte ihnen gern zu. Sie waren sehr an einer Frau interessiert, die in der vergangenen Nacht angekommen war und eine weitere Nacht bleiben würde. Sie reiste allein nach Inuyama, natürlich mit Dienstboten, aber ohne Ehemann oder Bruder oder Vater, und wollte offenbar Lord Iida treffen. Sie war sehr schön, obwohl ziemlich alt, mindestens dreißig, sehr nett, gütig und höflich zu allen. Aber - allein zu reisen! Wie geheimnisvoll! Der Koch wollte wissen, dass sie kürzlich Witwe geworden war und zu ihrem Sohn in die Hauptstadt fuhr, doch die Hausdame sagte, das sei Unsinn, die Frau habe nie Kinder gehabt und sei nie verheiratet gewesen; und dann sagte der Pferdeknecht, der gerade sein Abendessen verschlang, er habe von den Sänftenträgern gehört, dass sie zwei Kinder habe, einen Jungen, der gestorben sei, und ein Mädchen, das als Geisel in Inuyama lebte.

Die Zimmermädchen seufzten und murmelten, dass selbst Wohlstand und hohe Geburt einen nicht vor dem Schicksal beschützten, und der Pferdeknecht sagte: »Wenigstens lebt das Mädchen, denn sie sind Maruyama und erben in der weiblichen Linie.«

Diese Neuigkeit wurde überrascht und verständnisvoll kommentiert und verstärkte die Neugier auf Lady Maruyama, die selbst über ihr Land bestimmte, den einzigen Besitz, der an Töchter weitergegeben wurde, nicht an Söhne.

»Kein Wunder, dass sie es wagt, allein zu reisen«, sagte der Koch.

Von seinem Erfolg beflügelt, fuhr der Pferdeknecht fort: »Aber Lord Iida hält das für ungehörig. Er will ihren Besitz übernehmen, entweder durch Gewalt oder, wie es heißt, durch Heirat.«

Der Koch gab ihm einen Klaps aufs Ohr. »Gib Acht, was du sagst! Du weißt nie, wer zuhört!«

»Wir waren einmal Otori und werden es wieder sein«, murmelte der Junge.

Die Hausdame sah mich am Eingang stehen und bat mich hereinzukommen. »Wohin reist du? Ihr müsst von weit her gekommen sein!«

Ich lächelte und schüttelte den Kopf. Eins der Zimmermädchen tätschelte mir auf dem Weg zu den Gästezimmern den Arm und sagte: »Er redet nicht. Schade, nicht wahr?«

»Was ist passiert?«, fragte der Koch. »Hat dir jemand Staub in den Mund geworfen wie dem Ainuhund?«

Sie neckten mich nicht unfreundlich, dann kam das Zimmermädchen zurück, gefolgt von einem Mann, der wohl einer der Maruyama-Diener war, denn er trug auf seiner Jacke das Wappen des Bergs in einem

Weitere Kostenlose Bücher