![Das Weihnachtshaus]()

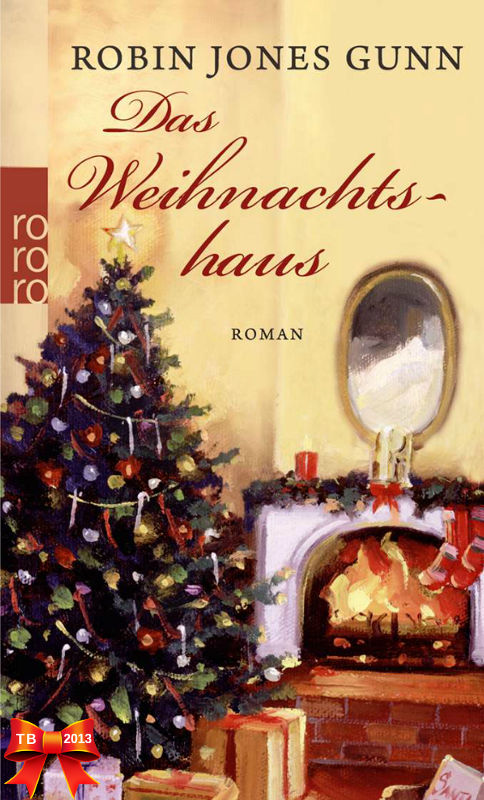

Das Weihnachtshaus

stand. Wie konnte der Pfeil zurück und gegen das Fenster geflogen sein?

Ich winkte und lächelte, um ihnen zu zeigen, dass alles in Ordnung war. Von einem kleinen Kratzer auf dem geschliffenen Glas abgesehen, war das Fenster heil geblieben.

Julia, die ein wenig abseits gestanden hatte, winkte mir zu und rief etwas, das ich jedoch nicht verstehen konnte.

Edward legte den Bogen auf die Erde und zuckte verlegen mit den Schultern. Dann lachten die Kinder zusammen mit ihrem Vater los, und ich spürte, wie mich ein bittersüßes Gefühl überkam. Diese Familie war eine vollkommene Einheit. Jeder hatte seinen Platz. Mein Eindringen funktionierte nur so lange, wie ich eine Fremde blieb, die sie aus Mitleid über die Feiertage eingeladen hatten.

Und das wollte ich auch bleiben. Eine Fremde. Nicht die uneheliche Tochter von Sir James, ihrem geliebten Familienoberhaupt.

Ich nahm den Teekannenanhänger aus dem Weihnachtsstrumpf und steckte ihn in meine Umhängetasche. Ich hatte mich dazu entschlossen, das Haus zu verlassen. Gnade und Frieden herrschten hier. Ich wollte nicht diejenige sein, die diesen Segen störte.

ZWANZIGSTES KAPITEL

Ich kam genau bis zum Fuß der Treppe. Dort stand Katharine. Sie bemerkte meine Umhängetasche und ließ, wie um mich zu beruhigen, ihr «Ts, ts, ts» hören, als wäre ich ein verängstigter Vogel.

«Ich muss gehen», sagte ich leise zu ihr und versuchte dabei, so bestimmt wie möglich zu klingen.

Sie bewegte sich nicht.

«Es ist ihnen gegenüber nicht fair, Katharine. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe, und das ist genug. Sie müssen es nicht wissen.»

Ihr Ausdruck war voller Mitgefühl, dennoch schien sie mir nicht zustimmen zu wollen.

«Katharine, ich weiß, dass Sie es wissen. Ich habe es letzte Nacht in Ihren Augen gesehen. Ich flehe Sie an, sagen Sie bitte, bitte nichts, zu niemandem. Ich möchte diesen Ort und diese Familie verlassen, ohne hier etwas zu verändern. Versprechen Sie mir das, Katharine? Versprechen Sie mir, dass Sie nie etwas verraten werden?»

«Das kann ich Ihnen nicht versprechen, Miranda. Es tut mir leid.»

«Warum?» Ich fühlte Panik in mir hochsteigen. Katharine war die Einzige, die mir im Weg stand. Warum verstand sie nicht, wie wichtig und vernünftig es war, dass ich mein Geheimnis für mich behielt? «Haben Sie es schon jemandem erzählt? Weiß Andrew es?»

«Nein, ich habe nichts erzählt. Ich glaube, dieses Geschenk müssen Sie selbst öffnen.»

«Aber es ist kein Geschenk, Katharine. Es ist eine Bombe. Es ist ein großes Durcheinander. Es ist …»

«Es ist die Wahrheit, Miranda. Das ist alles. Die Wahrheit.»

«Okay, es ist die Wahrheit. Aber wir wissen doch alle, dass die Wahrheit für andere manchmal sehr verletzend sein kann.»

Sie senkte den Kopf ein wenig, wie zur Bestätigung dessen, was ich gesagt hatte, doch sie ließ die Sache nicht auf sich beruhen. «Aber manchmal hat die Wahrheit eine heilsame Wirkung.»

Je länger ich da stand, desto unwahrscheinlicher wurde es, dass ich mich unbemerkt aus dem Haus stehlen konnte. Noch einmal drängte ich Katharine: «Erzählen Sie nichts. Bitte. Es ist nicht Ihr Geheimnis, das Sie mit anderen teilen können. Das ist mein Leben. Bitte. Behalten Sie dieses Geheimnis für sich. Tun Sie es mir zuliebe. Die anderen müssen es nicht wissen, Katharine.»

Ihr Mund blieb entschlossen, doch in ihren Augen standen Tränen. «Ich kann es Ihnen nicht versprechen.»

Wut stieg in mir hoch, und mein Gesicht wurde rot. Ich schob sie zur Seite und ging zur Haustür. Ihre Uneinsichtigkeit zwang mich zum Handeln. Na gut. Ich würde es Edward erzählen. Aber nicht unter vier Augen. Er würde die Wahrheit schriftlich bekommen. Den Brief würde ich nach Weihnachten abschicken. Wenn ich wieder in San Francisco war. Das wäre fair ihm gegenüber.

Ich war zu aufgewühlt, um mich von Katharine zu verabschieden, griff nach der Klinke und riss die Tür auf. Da erst wurde mir klar, dass ich nicht einmal wusste, wie ich zum Bahnhof kommen sollte. Wenn ich die Kirche finden würde, wo wir heute Morgen waren, müsste ich es wahrscheinlich schaffen, dorthin zu finden. Aber selbst wenn ich den Weg zur Kirche finden würde, bei diesem Schneematsch könnte ich gar nicht so weit gehen.

Und als ob das alles noch nicht demütigend genug wäre, fiel mir ein, dass ich kein Taxi rufen konnte, da ich nicht wusste, wie man in England telefonierte. Ob die 411 auch auf dieser Seite des Ozeans funktionierte?

Ich brauchte

Weitere Kostenlose Bücher