![Der Apotheker: Roman (German Edition)]()

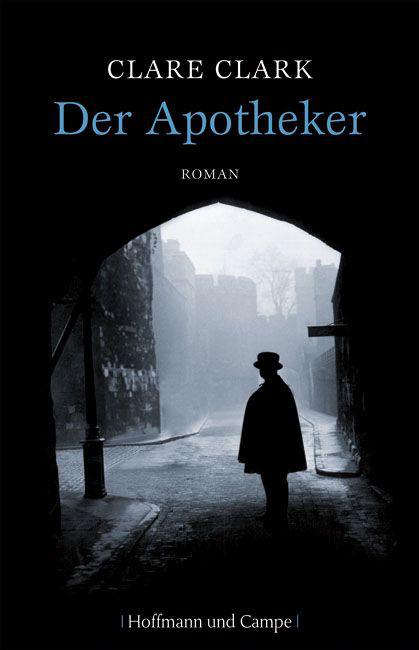

Der Apotheker: Roman (German Edition)

blauen Himmel. Lachend rief er zu uns herüber, er sei am Verdursten und wir hätten doch gewiss die Güte, ihm ein wenig zur Erfrischung übrig zu lassen. Den Apfelwein, den ihm eines der Mädchen anbot, nahm er dankend entgegen, und während er die Lippen an den Hals der irdenen Flasche legte, waren seine Augen auf mich geheftet. Entschlossen, nicht zu erröten, hielt ich seinem Blick stand. Als er die Flasche schließlich absetzte, lächelte er. Damals wusste ich bereits, dass ich verloren war. An jenem Abend, als die Schatten der Dämmerung durch die Hecken brachen, spazierte er mit mir den weißen Feldweg entlang und küsste mich. Um uns her im schwindenden Licht wogten die Kerbelblüten wie Seifenblasen und verströmten ihren schweren, betörenden Duft. Er verriet mir nicht seinen Namen. Das war auch nicht nötig. Denn ich wusste, wer er war. Wir alle wussten es. Wir wussten von der Sammlung chinesischen Porzellans, die die Dienstmägde täglich abstauben mussten. Wir wussten von den Kleidern, der Kutsche und dem See, in dem exotische goldene Fische schwammen. Wir wussten, dass die Kinder dieser Familie angehalten waren, vorteilhafte Ehen einzugehen.

Was mich betraf, so war meine Mutter nur die Hebamme des Dorfes, geachtet und damals auch noch achtbar. Nach der Sonntagsmesse nahm sie der Vikar bei der Hand und wechselte mit ihr ein paar Worte über das Wetter. Für die Camplings jedoch war sie so unbedeutend wie die Fliege dem Tiger. Mein Vater war bis zu seinem Tod selbst Vikar gewesen, und meine Mutter hatte stets Mühe gehabt, mit seinem mageren Lohn den Lebensunterhalt einer ganzen Familie zu bestreiten. Meine sieben Geschwister, die offensichtlich mehr Verständnis für ihre Schwierigkeiten hatten, machten es ihr ungewollt leicht, denn keines von ihnen fiel ihr lange zur Last. Als einziges ihrer Kinder war ich über den fünften Geburtstag hinaus am Leben geblieben. Wenn ich an meinen Vater denke, sehe ich ein ängstlich besorgtes Gesicht vor mir, beschattet von einem Hut mit runder Krempe, und höre eine Stimme, die dem kalten Kirchengemäuer verhaftet war wie Spinnweben. Er war kein großer Prediger. Wenn er von Gott sprach, wählte er vielmehr seine Worte vorsichtig und bedachtsam wie ein erschöpfter Diener, der über seinen launischen Herrn redet. Mehr als alles andere verabscheute mein Vater religiöse Schwärmerei und Inbrunst, und sein besonderer Widerwille galt den zwiebelmampfenden papistischen Bauern Frankreichs. Als er an einer Rippenfellentzündung erkrankte und starb, war ich sieben Jahre alt. Meine Mutter sagte zu mir, Gott habe ihn in den Himmel geholt; da tat es mir ein wenig leid um ihn. Denn obwohl meine Mutter darauf beharrte, dass der Himmel ein Paradies der ewigen Glückseligkeit sei, ging mir das Bild nicht aus dem Kopf, wie mein Vater mit seiner üblichen, um Fassung ringenden Miene mühsam das himmlische Feuer schürt und die gestärkten Schwingen der Engel säubert, damit sie sie morgens wieder anlegen können.

Von da an waren meine Mutter und ich allein. Mama Tally, wie sie gemeinhin genannt wurde, war aber mehr als nur eine Hebamme. Da ihre Arzneien für ihre Wirksamkeit berühmt waren, wurde sie häufig zurate gezogen, wenn die übliche Medizin versagt und dem Patienten keine Heilung gebracht hatte. Sie mischte ihre Mittelchen aus Wasser, Kräutern und Wurzeln, die sie selbst sammelte. Dabei achtete sie darauf, jedes Kraut zum günstigsten Zeitpunkt und am geeignetsten Ort aufzulesen, und sie brauchte weder Waage noch Messbecher, weil sie aus dem Gefühl heraus wusste, welche Menge welcher Zutat für ihre zahlreichen Arzneitränke und Salben nötig war. Viele ihrer Mittel hatten eine solche Heilkraft, dass sie, wäre sie ein Mann gewesen, mit den daraus erzielten Einnahmen wohl reich geworden wäre.

Doch wie allen Hebammen war es ihr per Gesetz untersagt, sich ihre Dienste bezahlen zu lassen, und deshalb war sie auf Geschenke ihrer Patienten angewiesen – ein unsicheres Geschäft, da deren Großzügigkeit meist im umgekehrten Verhältnis zur Fülle ihres Geldbeutels stand. Von Zeit zu Zeit war genügend Geld vorhanden, um mir den Besuch der Dorfschule zu erlauben. Dort lernte ich das Alphabet und leidlich gut lesen. Bis ich groß war, meisterte ich die Wörter in sämtlichen Volksbüchern der kleinen Schulbücherei, und meine Handschrift war ganz ordentlich, wenn auch nicht elegant. Für eine Aussteuer jedoch blieb nie genug übrig. In den Momenten, da meine Mutter gut

Weitere Kostenlose Bücher