![Der Besucher - Roman]()

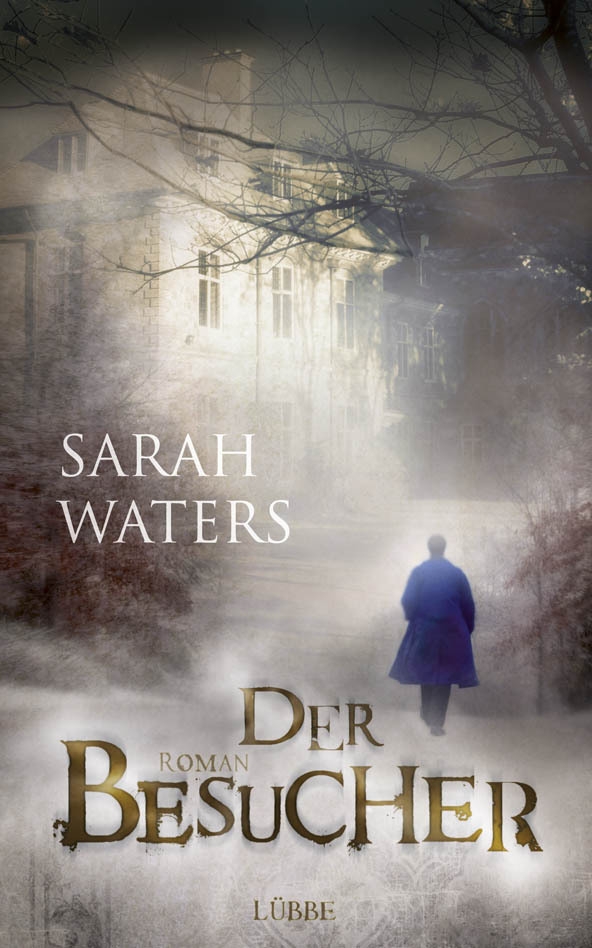

Der Besucher - Roman

Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn als ich ihr Nachthemd aufknöpfte, um ihren Körper zu untersuchen, fand ich Dutzende kleiner Schnitte und Prellungen, die offensichtlich über ihren gesamten Rumpf und ihre Gliedmaßen verteilt waren. Einige waren frisch, einige fast gänzlich verblasst. Bei den meisten handelte es sich um einfache Kratzer oder Blutergüsse wie von Kniffen. Doch ein oder zwei sahen, wie ich mit Grauen feststellte, fast wie Bisse aus. Die frischesten, immer noch blutverschmierten Verletzungen waren offenbar erst kurz vor ihrem Tod entstanden – mit anderen Worten, in der kurzen Zeitspanne zwischen etwa fünf Uhr, als Caroline ihr Zimmer verlassen hatte, und etwa acht Uhr, als Betty mit dem Frühstückstablett vor ihrer Tür erschienen war. Welche verzweifelten Gefühle und panischen Ängste Mrs. Ayres in diesen drei dunklen Stunden erlebt haben musste, mochte ich mir lieber nicht ausmalen. Das Veronal hätte sie eigentlich bis lange nach Carolines Weggang schlafen lassen müssen; stattdessen war sie irgendwie erwacht und aufgestanden, hatte wohlüberlegt ihre Schlafzimmertür zugemacht und verschlossen, sich dann des Schlüssels entledigt und sich systematisch zu Tode gequält.

Dann erinnerte ich mich wieder an unsere Unterhaltung im Mauergarten, und mir fielen die Blutstropfen ein, die plötzlich auf ihrer Bluse erschienen waren. Mein kleines Mädchen, … sie ist nicht immer freundlich … War das denn möglich? Oder war es sogar noch schlimmer als das? Angenommen, sie hatte dadurch, dass sie ihre Tochter so sehnlich herbeigewünscht hatte, überhaupt erst eine ganz andere, düstere Kraft geweckt und ihr Stärke und Ziel verliehen?

Ich konnte den Gedanken nicht ertragen. Ich zog die Decke über sie, um sie nicht mehr anschauen zu müssen. Genau wie Betty verspürte auch ich beinahe schuldbewusst den Wunsch, endlich aus diesem Zimmer fortzukommen, fort von dem Grauen, das hier geschehen war.

Ich verschloss die Tür und kehrte in den kleinen Salon zurück. Caroline saß noch immer mit ausdruckslosem Gesicht auf dem Sofa; Betty hatte Tee gebracht, doch er war mittlerweile kalt geworden, und das Dienstmädchen bewegte sich wie eine Schlafwandlerin zwischen dem kleinen Salon und der Küche hin und her und verrichtete mechanisch ihre Tätigkeiten. Ich ließ sie Kaffee aufsetzen, und nachdem ich eine Tasse getrunken hatte, ging ich langsam in die Eingangshalle, um zu telefonieren.

Die Anrufe kamen mir vor wie ein alptraumhaft verzerrter Nachhall des Vorabends. Zuerst rief ich im Bezirkskrankenhaus an, um einen Leichenwagen zu bestellen. Dann rief ich mit noch stärkerem Widerstreben auf der örtlichen Polizeiwache an, um den Tod zu melden. Ich teilte dem Sergeanten nur das Allernötigste mit und vereinbarte mit ihm, dass er herkommen und die Aussagen aufnehmen solle. Und dann tätigte ich meinen dritten und letzten Anruf.

Er ging an Seeley. Ich erreichte ihn, als er gerade mit seiner Vormittagssprechstunde fertig war. Die Verbindung war sehr schlecht, doch ich war froh über das Knistern, denn als ich Seeleys Stimme hörte, versagte mir meine eigene für einen Moment den Dienst.

Dann sagte ich: »Hier Faraday. Ich bin im Haus unserer Patientin, Seeley. Ich fürchte, sie ist uns zuvorgekommen.«

»Uns zuvorgekommen?« Er hatte mich entweder nicht richtig gehört oder verstand mich zunächst nicht. Dann zog er die Luft ein. »Teufel noch mal! Das kann ich nicht glauben! Wie denn?«

»Auf ziemlich schreckliche Art und Weise. Ich will das hier nicht weiter ausführen.«

»Natürlich nicht … Mein Gott, das ist ja furchtbar! Und das nach allem, was schon geschehen ist!«

»Ja, ich weiß. Aber hören Sie, der Grund, aus dem ich Sie anrufe: Diese Frau in Rugby, von der ich Ihnen erzählt habe, die Krankenschwester. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun und sie an meiner Stelle anrufen und ihr erklären, was passiert ist? Ich kann es im Moment nicht.«

»Aber ja, natürlich.«

Ich gab ihm die Telefonnummer, und wir wechselten noch kurz ein paar Worte. Wieder sagte er: »Eine schreckliche Geschichte für die Familie – oder besser gesagt für das, was noch übrig ist. Und für Sie natürlich auch, Faraday! Mein Beileid!«

»Es ist meine Schuld«, sagte ich. In der Leitung knisterte es immer noch, und er dachte, er hätte mich missverstanden. Ich wiederholte meinen Satz noch mal und fügte hinzu: »Ich hätte sie mitnehmen sollen. Ich hätte die Gelegenheit gehabt.«

»Was? Sie wollen

Weitere Kostenlose Bücher