![Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)]()

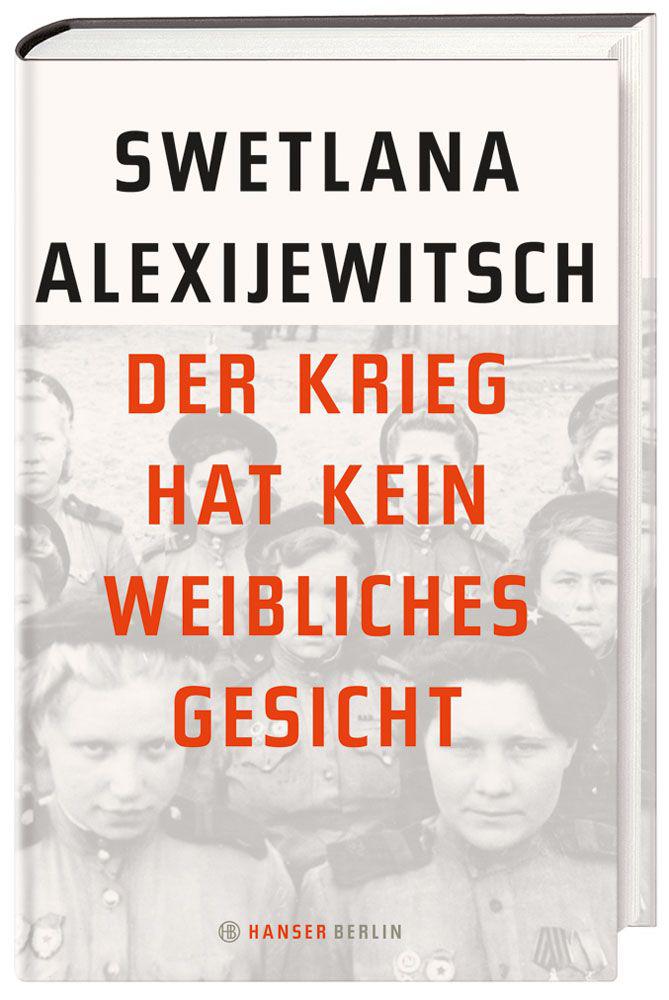

Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)

hineingeraten ...

Obendrein nicht allein, sondern mit meiner Tochter. Wenn ich für ein, zwei Tage wegging, dann ließ ich sie immer bei den anderen, aber für länger ging das nicht. Also hatte ich das Kind mitgenommen. Nun saßen wir beide also in der Blockade fest. Die Deutschen hatten das Partisanengebiet abgeriegelt. Von oben warfen sie Bomben, am Boden wurde geschossen. Die Männer trugen nur ihr Gewehr, ich aber trug mein Gewehr, die Schreibmaschine und Elotschka. Wenn ich stolperte, flog sie in hohem Bogen über mich in den Sumpf. Nach einer Weile wieder ... Und das zwei Monate lang! Ich schwor mir, wenn ich überleben sollte, dann ziehe ich tausend Kilometer weit weg von den Sümpfen, ich kann sie nicht mehr sehen.

›Ich weiß, warum du dich nicht hinlegst, wenn sie schießen. Du willst, dass wir zusammen getötet werden.‹ Das sagte mein vierjähriges Kind zu mir. Aber ich hatte einfach nicht die Kraft, mich hinzulegen, sonst hätte ich nicht mehr aufstehen können.

Manchmal hatten die Partisanen Mitleid.

›Komm, lass uns deine Tochter mal tragen ...‹

Aber ich vertraute sie niemandem an. Wenn wir nun plötzlich angegriffen wurden, und sie wurde getötet, wenn ich nicht bei ihr war? Wenn sie nun verloren ging ...

Brigadekommissar Lopatin empfing mich.

›Was für eine Frau!‹ Er war erschüttert. ›In einer solchen Lage, mit dem Kind, noch an die Schreibmaschine denken – das könnte nicht einmal jeder Mann.‹

Er nahm Elotschka auf den Arm, umarmte und küsste sie. Dann drehte er seine Taschen um, schüttete ihr ein paar Brotkrumen auf die Hand. Dazu trank sie Sumpfwasser. Die anderen Partisanen folgten seinem Beispiel, drehten auch die Taschen um und gaben ihr die Brotkrumen.

Als wir aus der Blockade rauskamen, war ich krank. Voller Furunkel, die Haut löste sich in Fetzen. Und dann das Kind ... Wir warteten auf ein Flugzeug aus dem Hinterland, es hieß, wenn es kommt, werden die Schwerverwundeten abtransportiert, und es könnte auch meine Elotschka mitnehmen. Ich erinnere mich genau an den Augenblick, als ich sie ins Flugzeug steigen ließ. Die Verwundeten riefen ihr zu: ›Elotschka, komm her ...‹ – ›Komm zu mir ...‹ – ›Hier ist genug Platz ...‹ Sie kannten sie alle, sie hatte ihnen im Lazarett oft Lieder vorgesungen.

Der Pilot fragte: ›Mit wem bist du hier, Kleine?‹

›Mit Mama. Sie steht draußen.‹

›Ruf deine Mama, sie soll mitkommen.‹

›Nein, Mama kann nicht weg. Sie muss die Faschisten schlagen.‹

So waren sie, unsere Kinder. Ich sah ihr Gesicht, und mir schnürte es die Kehle zu – ob ich sie wohl wiedersehen würde?

Ich will Ihnen noch erzählen, wie ich meinen Sohn wiedertraf ... Das war schon nach der Befreiung. Ich ging zum Haus meiner Schwiegermutter, die Beine wie Watte. Die Frauen in der Abteilung, die schon älter waren, hatten mich gewarnt: ›Wenn du ihn siehst, sag auf keinen Fall gleich, dass du seine Mutter bist. Denk dran, was er alles durchgemacht hat.‹

Die Nachbarstochter kam angelaufen: ›Oh! Ljonjas Mama. Ljonja lebt noch ...‹

Meine Beine versagten den Dienst: Mein Sohn lebt! Sie erzählte, die Schwiegermutter sei an Typhus gestorben, und die Nachbarin habe Ljonja zu sich genommen.

Ich ging zu ihnen auf den Hof. Was hatte ich an? Eine deutsche Feldbluse, einen gestopften schwarzen Rock, alte Stiefel. Die Nachbarin erkannte mich sofort, sagte aber nichts. Mein Sohn saß bei ihr, barfuß und zerlumpt.

›Wie heißt du, Junge?‹, fragte ich.

›Ljonja.‹

›Und bei wem lebst du?‹

›Früher hab ich bei meiner Oma gelebt. Als sie gestorben ist, hab ich sie begraben. Ich bin jeden Tag zu ihr gegangen und hab sie gebeten, dass sie mich zu sich ins Grab nimmt. Ich hatte Angst, allein zu schlafen ...‹

›Wo sind denn deine Mama und dein Papa?‹

›Papa lebt, er ist an der Front. Aber Mama haben die Faschisten umgebracht. Das hat Oma gesagt ...‹

Ich war zusammen mit zwei Partisanen gekommen, die ihre Kameraden begruben. Sie hörten, was mein Sohn mir antwortete, und weinten.

Da hielt ich es nicht mehr aus: ›Warum erkennst du denn deine Mama nicht?‹

Er stürzte sich auf mich: ›Papa!‹ Ich trug ja Männerkleidung, eine Männermütze. Dann umarmte er mich mit dem Schrei: ›Mama!!!‹

Das war ein solcher Schrei ... Eine solche Hysterie ... Einen Monat lang ließ er mich nicht weg, nicht einmal zur Arbeit. Ich nahm ihn mit. Es reichte ihm nicht, mich zu sehen, bei mir zu sein, er musste mich festhalten. Wenn wir

Weitere Kostenlose Bücher