![Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)]()

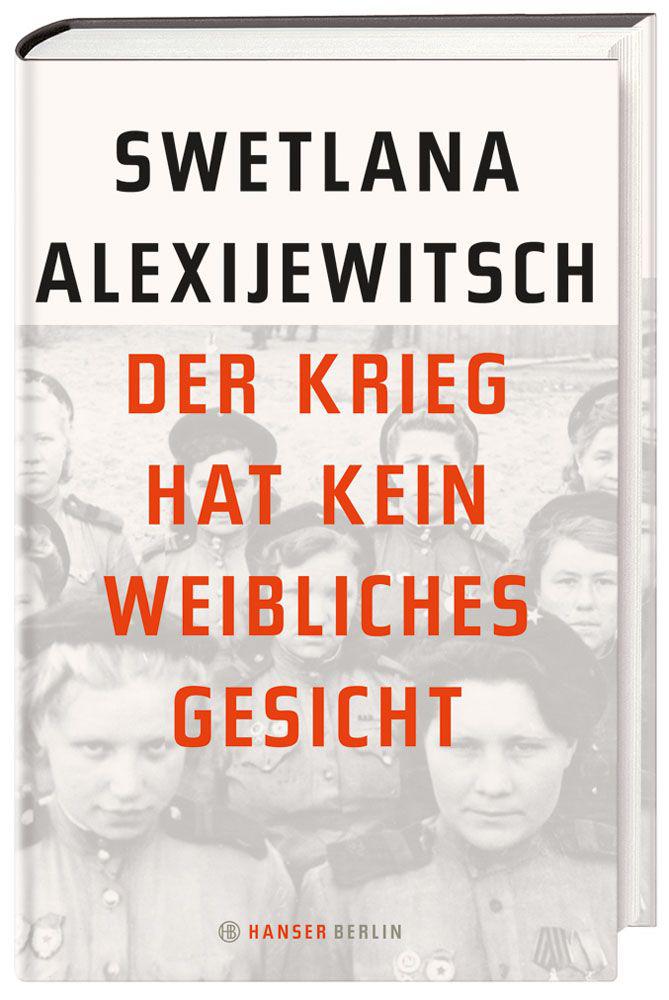

Der Krieg hat kein weibliches Gesicht (German Edition)

der junge Leutnant überzeugte den Chef. Sie nahmen mir nicht das Bein ab. Sie behandelten mich nach der anderen Methode. Nach zwei Monaten fing ich schon wieder an zu laufen. An Krücken natürlich, die Beine waren wie Watte, keinerlei Stütze. Ich konnte sie nicht spüren, nur sehen. Dann lernte ich ohne Krücken gehen. Alle gratulierten mir: Ich war ein zweites Mal geboren. Nach dem Lazarett stand mir Urlaub zu. Aber was sollte ich mit Urlaub? Wo sollte ich hin? Zu wem? Ich fuhr zu meiner Einheit, zu meinem Geschütz. Dort trat ich in die Partei ein. Mit neunzehn.

Den Tag des Sieges erlebte ich in Ostpreußen. Es war schon seit ein paar Tagen still, plötzlich gab es mitten in der Nacht Fliegeralarm. Wir sprangen alle auf. Da rief jemand: ›Sieg! Kapitulation!‹ Kapitulation – na schön, aber Sieg, das begriffen wir: ›Der Krieg ist aus! Der Krieg ist aus!‹ Wir fingen an zu schießen, jeder mit dem, was er gerade hatte: MP , Pistole ... Mit Geschützen ... Der eine wischte sich die Tränen ab, der Nächste tanzte: ›Ich lebe! Ich lebe!‹ Hinterher sagte der Kommandeur: ›Also, ihr werdet nicht demobilisiert, ehe ihr die Munition bezahlt habt. Was habt ihr angerichtet? Wie viel Munition habtihr verballert?‹ Wir glaubten, nun würde auf der Welt immer Frieden sein, niemand würde je wieder Krieg wollen, sämtliche Munition müsste vernichtet werden. Wer brauchte sie denn noch? Wir hatten das Hassen satt.

Und ich wollte so gern nach Hause! Auch wenn Vater nicht mehr lebte und Mutter auch nicht. Aber ich verneige mich tief vor meiner Stiefmutter, sie hat mich empfangen wie eine Mutter. Ich nannte sie später Mama. Sie hat auf mich gewartet, sehr gewartet. Obwohl der Lazarettchef ihr schon geschrieben hatte, dass mir ein Bein amputiert wird, dass ich als Krüppel zurückkomme. Damit sie vorbereitet war. Er versprach ihr, ich würde nur eine Weile bei ihr bleiben, dann würden sie mich abholen ... Aber sie wollte, dass ich nach Hause komme ...

Sie hat auf mich gewartet ...

Wir waren mit achtzehn, zwanzig an die Front gegangen und kamen mit zwanzig, vierundzwanzig zurück. Erst herrschte große Freude, doch dann kam die Angst: Was sollten wir im Zivilleben tun? Unsere Freundinnen hatten inzwischen studiert, aber wir? Wo war unsere Zeit? Unsere Zeit hatte der Krieg vernichtet. Wir hatten von nichts eine Ahnung, keinen Beruf. Alles, was wir kannten, war der Krieg, alles, was wir konnten, war Krieg. Wir wollten den Krieg so schnell wie möglich loswerden. Aus meinem Uniformmantel schneiderte ich mir rasch einen zivilen Mantel, nähte andere Knöpfe dran. Auf dem Markt versetzte ich meine Stiefel und kaufte mir Damenschuhe. Als ich das erste Mal ein Kleid anzog, brach ich in Tränen aus. Ich erkannte mich im Spiegel selbst nicht, wir hatten vier Jahre lang nur Hosen getragen. Wem konnte ich schon sagen, dass ich verwundet worden war, eine Kopfverletzung hatte? Hätte ich das getan – wer hätte mich dann eingestellt? Aber ich habe nun mal kranke Beine, und ich war sehr nervös ... Wir waren stumm wie die Fische. Erzählten niemandem, dass wir an der Front gewesen waren. Untereinander hielten wir Kontakt, schrieben uns. Später, da hat man uns geehrt, uns zu Treffen eingeladen, aber die erste Zeit verkrochen wir uns. Wir trugen nicht einmal unsere Auszeichnungen. Die Männer ja, aber die Frauen nicht. Die Männer waren die Sieger, waren Helden und Bräutigame, der Krieg gehörte ihnen, wir aber wurden mit ganz anderen Augen angesehen. Ich sage Ihnen, man hat uns den Sieg gestohlen. Ihn still und heimlich gegen normales weibliches Glück getauscht. Sie haben den Sieg nicht mit uns geteilt. Das war bitter ... Unverständlich ... Denn an der Front hatten die Männer uns großartig behandelt, uns immer beschützt, das habe ich im friedlichen Leben nie wieder gesehen, dass sie die Frauen so behandelt hätten. Wenn wir auf dem Rückzug waren, uns zum Ausruhen hinlegten – auf die nackte Erde –, dann zogen sie die Mäntel aus, behielten nur ihre Feldblusen an: ›Die Mädchen ... Wir müssen die Mädchen zudecken ...‹ Wenn sie ein Stück Watte oder Binde fanden, gaben sie es uns: ›Hier, nimm, das kannst du bestimmt gebrauchen ...‹ Den letzten Zwieback teilten sie mit uns. Nichts als Güte und Wärme haben wir erlebt. Es kränkte uns sehr, dass wir nach dem Krieg unser Soldbuch verstecken mussten ...

Nach der Entlassung kam ich mit meinem Mann nach Minsk. Wir besaßen nichts: Keine Bettlaken, keine Tassen.

Weitere Kostenlose Bücher