![Der Lilienpakt]()

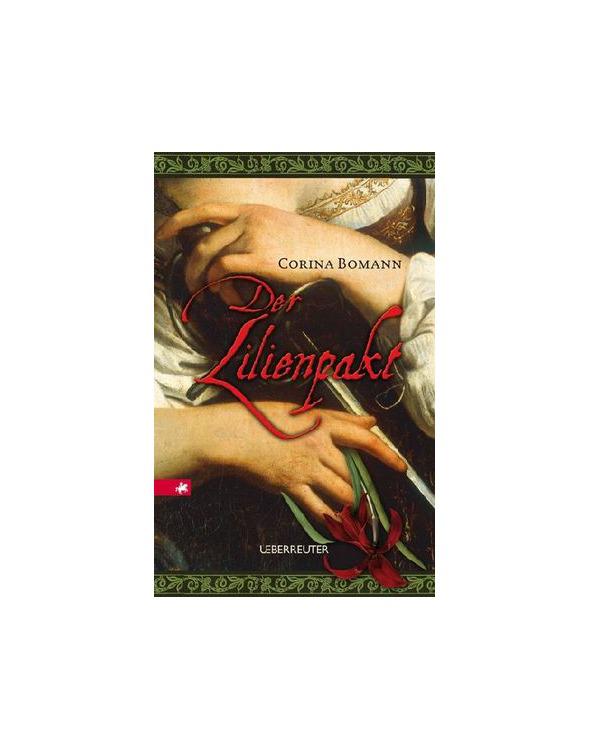

Der Lilienpakt

Hauses war ich – sofern ich nichts anderes zu tun hatte – dafür zuständig, die Wunden meiner Brüder zu behandeln. Früher hatten wir eine Magd gehabt, die sich mit Heilkünsten auskannte. Doch diese heiratete und ging fort. Ihre Stelle wurde nicht wieder besetzt und ihre Aufgaben blieben an mir hängen.

Ich holte einen Schemel herbei, kletterte hinauf und reckte mich dann nach den Tiegeln und Phiolen.

Einige Salben und Tinkturen bereitete unsere Köchin allein zu. Arzneien zur Kur außergewöhnlicher Erkrankungen wurden von dem Kräuterweib des Dorfes geholt. Um diese alte Hexe machte jeder einen großen Bogen – solange er ihre Medizin nicht brauchte.

Ich nahm ein Töpfchen Wundsalbe vom Regal, das, wie die Leute im Dorf behaupteten, aus eingekochtem Kuhurin hergestellt wurde. Als Kind hatte ich mich immer davor geekelt, doch mittlerweile wusste ich, dass man damit eine Wunde davor bewahren konnte, brandig zu werden. Wer weiß, was am Hauer des Keilers alles geklebt hatte, als er Antoines Arm traf! Und so tief, wie die Wunde war, hielt ich es für angebracht, ihn damit zu behandeln.

»Du willst mir doch wohl nicht schon wieder dieses Zeug da in die Wunde schmieren. Das ist Pisse.«

»Jammere nicht herum!«, fuhr ich ihn an. »Du weißt genauso gut wie ich, dass es hilft.«

Nachdem ich die Wunde ausgewaschen hatte, schmierte ich die Salbe vorsichtig auf die Ränder. In die Wunde durfte nichts kommen, das würde den Brand nur begünstigen. Während ich den Verband anlegte, blickte ich durch einen der offen stehenden Fensterläden. Ich sah, wie Monsieur Blanchet meinem Vater gerade etwas zusteckte. Ich hätte schwören können, dass es ein kleiner Brief war, der von einem roten Siegel geschmückt wurde.

4

Als ich mit Antoines Verband fertig war, mussten sich meine Brüder in Papas Studierstube einfinden. Ich verkroch mich in einer Nische unweit des Ganges und lauschte.

Es war nicht Papas Art, bei Unterredungen laut zu werden. Es war eher der Inhalt seiner Worte, der einen nachdenklich machte und beschämte. Ich fragte mich, wo Monsieur Blanchet war. Sicher nicht bei Papa; unser Vater schalt uns niemals vor Besuchern.

Was er meinen Brüdern genau sagte, verstand ich trotz meiner guten Ohren nicht. Doch so rot, wie ihre Köpfe waren, als sie wieder herauskamen, musste er ihnen anständig die Leviten gelesen haben.

Meine Schadenfreude darüber währte allerdings nur bis zu dem Augenblick, als wir uns an der abendlichen Tafel zusammenfanden.

Während des Abendessens, das aus dem Keiler bestand, der in der Küche am Spieß briet und einen köstlichen Duft verströmte, ließ Monsieur Blanchet mich nicht aus den Augen. Gleichgültig, ob ihm Wein eingeschenkt wurde oder er den Erzählungen bei Tisch lauschte, immer wieder wanderte sein Blick zu mir, als wollte er sich mein Gesicht einprägen.

Das wurde mir nach einer Weile so unangenehm, dass ich am liebsten aufgesprungen und aus dem Esszimmer gelaufen wäre. Da ich gut erzogen war, blieb ich sitzen. Unsicher zupfte ich an den Spitzen meiner Ärmel und versuchte so zu tun, als bemerkte ich seine Blicke nicht. Doch sie brannten wie Feuer auf meiner Haut. Im Stillen verfluchte ich das dunkelgrüne Seidenkleid mit dem weiten Dekolleté, das ich mir von Maman geliehen hatte. Julie ließ mir von meiner Mutter ausrichten, ›es ließe mich wie eine zarte Rosenblüte inmitten von sattem Gras wirken‹. Das war allerdings das Letzte, was ich angesichts von Monsieur Blanchet sein wollte. Am liebsten hätte ich meinen Fechtrock geholt.

Ich atmete erst auf, als die Tafel aufgehoben wurde. Für dieses Mal war ich froh, ein Mädchen zu sein, denn es gehörte zum Ende eines Abendessens, dass sich die Männer anschließend allein ins Jagdzimmer zurückzogen, um ihre Pfeifen zu rauchen.

Uns Frauen, also Maman und mir, blieb der Salon, und ich ließ mich vor lauter Erleichterung sogar dazu hinreißen, meiner Mutter etwas auf der Laute vorzuspielen. Es war eine kleine, etwas traurige Weise, die von einem hübschen Mädchen handelte, das gegen seinen Willen ins Kloster geschickt wurde und dort in großem Kummer lebte.

Als ich fertig war, betrachtete mich meine Mutter so nachdenklich, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich wusste, dass ihr das Lied zu Herzen ging, doch das rechtfertigte nicht den entrückten Ausdruck in ihren Augen. Ich hätte nur zu gern gewusst, was ihr durch den Kopf ging, doch ich wagte nicht zu fragen.

Schließlich fanden wir uns im Empfangssaal

Weitere Kostenlose Bücher