![Der mieseste aller Krieger - Roman]()

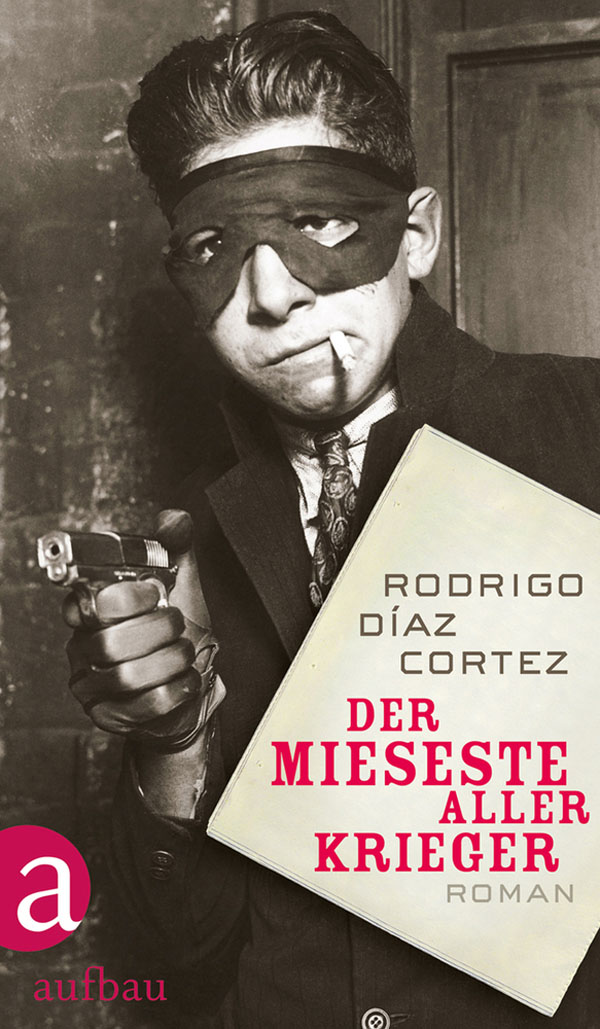

Der mieseste aller Krieger - Roman

mich einige Mühe, sie davon zu überzeugen, dass allein wichtig sei, dass es ihr gutgehe. Sie war so mager, dass ich meine Ellenbogen mit den Händen fassen konnte, wenn ich sie umarmte. Trotzdem fand ich sie ungeheuer begehrenswert, und um mich davon abzulenken, erzählte ich ihrvom Kiosk der alten Elmira und von den Sportfotos in den Zeitungen. Sie träumte von einer Reise nach Iquique, um dort die Boxkämpfe mitzuerleben, von denen in bunten Farben die Fischverkäufer und die frisch von den Salpeterbüros Entlohnten berichteten, deren Schulden die alte Elmira haarklein in einem Heftchen notierte, selbst wenn es sich nur um Kinkerlitzchen handelte.

Petronilas Familie war vielköpfig und laut, wie es eben ist, wenn viele Geschwister, Vettern und Kusinen, Onkel und Tanten auf einen Haufen kommen. Manchmal wirkten sie wie eine Horde von Gaunern, die sich nicht wirklich trauten, welche zu sein, oder die nur groß tönten und schon deshalb ständig mächtige Probleme hatten. Was ich zunächst für einen enormen Vorteil hielt, um gegen López-Cuervo Front zu machen, stellte sich später als wenig hilfreich heraus, denn weder die Onkel noch die Vettern wagten es, mir Schützenhilfe zu leisten. Alle weigerten sie sich, den Satan den Aasgeiern zum Fraß vorzuwerfen. Allein Sofanor war später bereit, mit mir zu reisen, damit jeder von uns sich für seine erlittene Kränkung rächen konnte. Petronilas Verwandte, diese Neider und Streithähne, zogen es vor, uns herzlich zu hassen, mit Ausnahme der Mutter und der Tanten, die stumm litten und sich in die Schande fügten, indem sie ständig zu Gott Alzamora rannten, der ihnen einen Haufen Gebete auftrug, um die Schmach des Mädchens zu lindern.

Nicht wenige dachten, ich hätte den Verstand verloren, und ich glaube, ich verhielt mich auch entsprechend.Mehr als einer wich zurück, wenn er diesen Ausdruck von Irrsinn in meinen Augen zu erkennen glaubte. Dabei habe ich nie jemanden umgebracht. Auch wenn López-Cuervo II, der Sohn des Satans, immer anders über mich denken sollte. Drei Jahre lang habe ich danach gelechzt, seinen Vater zu töten, weshalb er womöglich doch recht hatte. Vielleicht war ich im Grunde meines Herzens ein Mörder, zumindest ein potentieller. Aber ist das nicht jeder von uns?

Eines Tages saß ich mit Petros Angehörigen an einem langen Tisch, wir waren fünfzehn oder zwanzig Personen. Ich aß gebratenen Fisch, lauschte ihren Unterhaltungen und ihrem Gelächter, während ich nach draußen schaute auf die aus allen erdenklichen Materialien erbauten Häuschen, die der Zufall ihren Bewohnern an die Hand gegeben hatte. Plötzlich meinte ich die Silhouette eines Geiers in der Dunkelheit auf den Wellblechdächern zu entdecken, der sich über ein Stück Aas hermachte oder etwas, das ich nicht richtig erkennen konnte. Ich weiß nicht, warum ich mir vorstellte, es sei Menschenfleisch und der Geier nicht irgendein Vogel, sondern ein Geist, der unseren Tod witterte.

»Heirate sie, Samu!«, drängte die Mutter mich, diesmal in Petronilas Beisein, und wiederholte es lauthals, damit es auch alle mitbekamen. Ich hatte es ihr versprochen, deshalb verkündete sie es wie einen Antrag.

»Selbstverständlich«, versicherte ich, ohne zu wissen, was ich tat. Ich erhob mich von meinem Stuhl und musstetief Luft holen, um einer Familie, die ich nie als die meine betrachten würde, gefasst gegenüberzutreten. Mit einem Mal verebbte das Stimmengewirr am Tisch. Ich versuchte Petronilas Augen zu ergründen. »Und du, Petro, willst du mich heiraten?«

Sie blickte verblüfft in die Runde, damit hatte sie nicht gerechnet. Ich auch nicht, gestand ich ihr in Gedanken. Sie erwiderte, ja, sie habe sich gewünscht, dass ich ihr einen Antrag mache, und dann warf sie sich mir in die Arme, während die Familie in Freudengeheul ausbrach. Sie schienen alle toll geworden zu sein in Erwartung des Ereignisses, das in wenigen Monaten gefeiert werden sollte. Mein Kapital waren zwei schmutzige Hände, ein Fischkarren mit zwei Geländerädern und eine Hütte mit zwei Räumen und einem Gemeinschaftsbad. Und obwohl unsere Hochzeitsfeier eine für Arme sein würde, freute sich die gesamte Fischerbucht. Nachbarn, Leute aus der Umgebung und Freundinnen meiner Schwiegermutter gaben sich die Türklinke in die Hand, um uns kleine Geschenke vorbeizubringen. So kam ich zu jenem Wecker, Benito, der so viele Jahre später bei der Ojerosa im Chanchoquín wieder auftauchte.

Petronila und ich waren blind, aber nur

Weitere Kostenlose Bücher