![Der Pistoleiro: Die wahre Geschichte eines Auftragsmörders]()

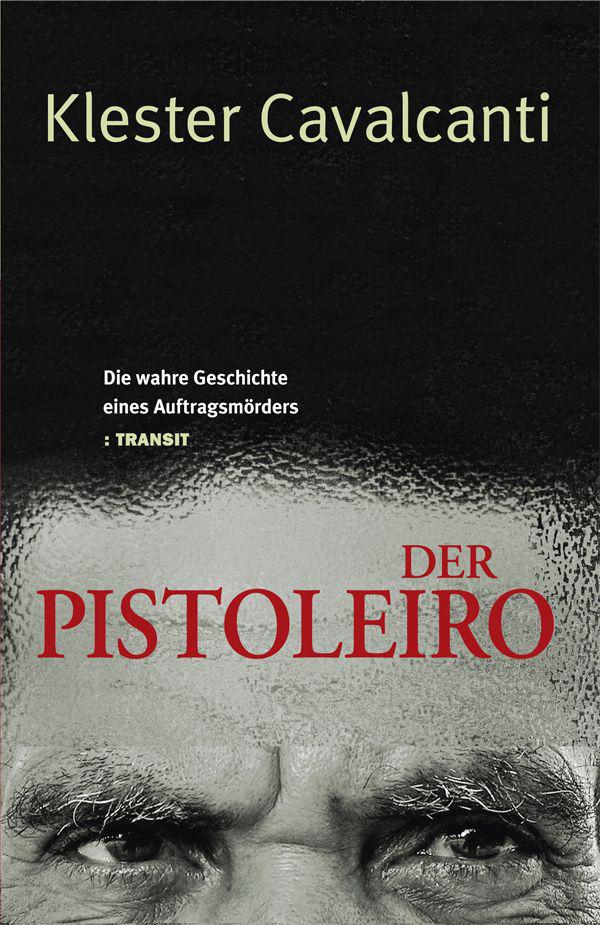

Der Pistoleiro: Die wahre Geschichte eines Auftragsmörders

dem Fischer eine Kugel ins Herz jagen, die Leiche beseitigen. Er hatte vom Onkel genaue Anweisungen bekommen, wie alle Spuren zu beseitigen waren. Nachdem er Amarelo getötet hätte, sollte er ihm mit dem Messer den Bauch öffnen und ihn dann den Piranhas zum Fraß vorwerfen. Es würde ganz schnell gehen.

Doch nun war er schon seit drei Stunden dort, reglos inmitten des dichten Urwalds und fand keinen Mut, auf Amarelo zu schießen. Er ließ ihn nicht aus den Augen. Bei jeder Bewegung des Fischers, dem er das Leben nehmen sollte, dachte Júlio: »Jetzt.« Und dann, wieder nichts. Mehrmals stützte er den Kolben seiner Flinte gegen seine rechte Schulter und zielte dem Fischer auf die linke Brust. Er wusste, dass er nur abdrücken musste, und der Auftrag war erledigt. Im Wald hockend, das Gewehr zwischen den Füßen, sah er die Schatten der Bäume über das brackige Wasser des Rio Tocantins ziehen, bis sie schließlich ganz unter den Bäumen verschwunden waren. Es war Mittag. Sicherlich würde Amarelo nun nicht mehr lange dort sein. »Jetzt«, sagte Júlio zu sich selbst.

In der Hocke und hinter zwei Meter dicken Bäumen verborgen, schlich er ein paar Schritte vor bis zum Flussufer. Wie er es auf der Jagd nach Pacas und Hirschen tat, stützte er sein linkes Knie auf den Boden und stützte sich mit dem rechten Ellenbogen auf den anderen Oberschenkel. Dann kniff er sein linkes Auge zu und zielte auf das Herz des Fischers, der in seinem Kanu saß, ihm direkt zugewandt. Bevor er abdrückte, bat er Gott um Verzeihung. Er wusste, dass er auf die Distanz – es waren weniger als vierzig Meter – auf jeden Fall treffen würde. So konzentriert war er, dass er seinen eigenen Schuss gar nicht wahrnahm. Er sah nur, wie sein Opfer sich an die Brust griff und langsam, mit erschrockenem Blick rückwärts ins Kanu kippte. Da spürte Júlio, was er niemals vergessen würde: ein eigenartiges Gefühl der Macht. Es war ihm gelungen, seine Angst zu überwinden; er hatte getan, was zu tun war. Und einen Menschen zu töten brauchte wesentlich mehr Mut und Verwegenheit, als ein Tier zu erlegen. Aber noch war nicht alles erledigt. Er musste den Körper beseitigen.

Er wickelte sein Hemd um den Lauf und stellte die Flinte an denselben Baum, an den er sich vorher gelehnt hatte. Dann zog er seine Hose aus und stieg wieder in den Fluss, sein Messer zwischen die Zähne geklemmt. Als guter Schwimmer hatte er keine Probleme, das Boot zu erreichen. Als er seine Arme über die Bordwand legte, sah er die Leiche. Amarelos Augen waren aufgerissen und seine Brust blutüberströmt. Zwei, drei Mal schaukelte Júlio das Boot, bis er sich schließlich hineinschwingen konnte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als er dabei versehentlich das Gesicht des Toten streifte. Dann ließ er sein Messer ins Boot fallen und rieb sich den Bauch, um sich von dem bedrückenden Gefühl zu befreien. Es half nicht.

Er biss die Zähne zusammen und nahm sein Messer in die rechte Hand. Dann schloss er die Augen und stach seinem Opfer unzählige Male in den Leib. Er sah nicht, was er anrichtete, bis schließlich seine Hand im Körper des Fischers stecken blieb. Es fühlte sich an wie ein Schlammloch voller Würmer und ekliger Tiere. Als er die Hand wieder aus Amarelos Bauch zog, öffnete er die Augen. An seinen Fingern klebten Fleischstücke und Gedärme. Verzweifelt versuchte er, sie abzuschütteln. Es war unerträglich. Dann hockte er sich neben den Fischer, die Knie auf Höhe seiner Hüfte, schob seine Hände unter den Körper des Toten und rollte ihn über die Bordwand, bis er im Fluss verschwand. In weniger als einer Minute war ein Piranhaschwarm über den Mann hergefallen, den er soeben getötet hatte. Je mehr Blut sich im Rio Tocantins ausbreitete, desto mehr Piranhas kamen. Mit dem Paddel schob er die Leiche weiter fort und paddelte zum Ufer zurück, wo seine Kleidung und seine Flinte lagen. Bevor er den Ort verließ, wusch er das Kanu mit Flusswasser aus, um alle Spuren des Verbrechens zu beseitigen: Gedärme, Fleischstücke und all das Blut. Dann versteckte er das Boot im Unterholz, zog sich an, hängte sich seine Flinte wieder über die Schulter und machte sich auf den Weg nach Hause.

Während er durch den Urwald lief, weinte er. Ein stechender Schmerz schnürte sein Herz ab. Er hatte getan, was der Onkel von ihm verlangt hatte, aber er wusste, dass er Amarelo nicht hätte töten dürfen. Der entsetzte Blick des Toten ging ihm nicht aus dem Kopf. »Als würde er

Weitere Kostenlose Bücher