![Der Samurai von Savannah]()

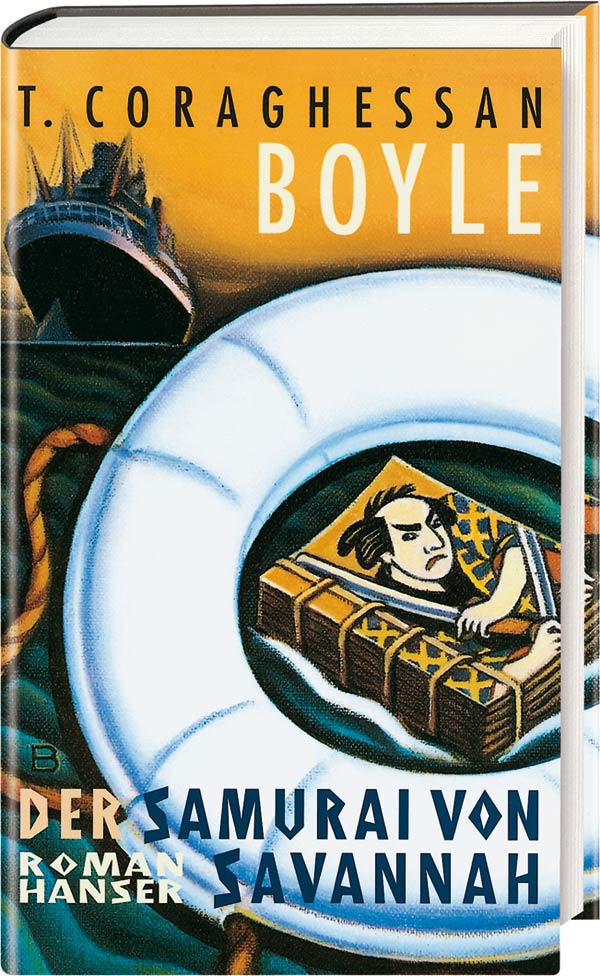

Der Samurai von Savannah

lastete die Hitze auf ihm, Pfunde auf jedem Quadratzentimeter, ein Maß seiner Niederlage. Er saß auf dem Steinboden und griff sich versuchsweise auf den Bauch, fühlte dort ein Schwert, fühlte Befreiung und Ehre und noch etwas anderes: Hunger. Stinkend und schlammverkrustet, geprügelt, geohrfeigt und misshandelt, erniedrigt bis zu dem Punkt, an dem es keinen anderen Ausweg als den Selbstmord gab, hatte er Hunger. Hunger. Das war peinlich. Ein schlechter Scherz. Die Triebe des Lebens, die eigentlich in einem Begräbnisritual, in der Vorbereitung auf den Tod münden sollten, verflüchtigten sich zu Träumen von süßer Bohnenmasse und Eiscreme.

Aber gut. Vielleicht war er doch noch nicht geschlagen. Es war alles eine Sache der Interpretation, oder? Kleinigkeiten sollte man wichtig nehmen , sagte Jōchō. Nun, sein Hunger war eine Kleinigkeit, und er würde ihn überaus wichtig nehmen – die größere Sache, die Frage seines einsamen, unveränderlichen Schicksals, würde er dafür umso leichteren Sinnes angehen. Was die Kleinigkeit betraf, so war er überzeugt, dass sie ihm etwas zu essen geben würden – nicht einmal hakujin konnten so barbarisch sein, dass sie Häftlinge einfach verhungern ließen. Und was die größere Sache anbelangte, stand ihm ja wohl ein fairer Prozess zu, nicht wahr? Er dachte eine Weile darüber nach, über diesen fairen Prozess, über die Richter in ihren Begräbnisroben und über eine Geschworenenbank voller Langnasen, die berufen sein würden, ihrem Hass Luft zu machen, ihrem Hass auf ihn, Hiro Tanaka, das unschuldige Opfer, den happa aus Japan, der verschnürt wie ein Brathuhn dort sitzen und auf die abgetretenen Bodenplatten des Gerichtssaals starren würde, als könnte er ihrem Muster eine Lösung für seine prekäre Lage entnehmen … Und dann kam ihm mit einem Mal eine Idee, eine großartige Idee, die jeden Gedanken an faire Prozesse, wutschnaubende Sheriffs, Hunde, Neger und flintenbewehrte Hinterwäldler verfliegen ließ, als wäre das alles Blödsinn, nichts als die äußere Verpackung eines so süßen und nahrhaften Bissens, dass sich schon beim bloßen Gedanken daran sein hara regte: Er würde fliehen.

Flucht. Natürlich. Das war sie, die Lösung. Das Wort zuckte ihm durch den Kopf, und schon spürte er das Blut in seinen Adern pochen, bis in die feinsten Gefäße und Kapillaren. Er war ein Mann mit hara , ein moderner Samurai, und wenn er aus dem Lagerraum der Tokachi-maru , vor Wakabayashi, Chiba und den andern hatte fliehen können, dann besaß er wohl Verstand und Mut und Stehvermögen genug, um gegen alle gaijin -Cowboys in den endlosen Straßen, Gassen und Spelunken dieses ganzen von Buddha verlassenen Landes anzutreten, dann konnte er auch aus diesem Loch fliehen.

Seitdem sie die Tür hinter ihm zugeworfen hatten, sah er sich nun zum ersten Mal um, sah wirklich hin, verweilte bei jedem Detail. Die Zelle war uralt und verdreckt, sie verwandelte sich allmählich wieder in das Chaos zurück, aus dem sie in ferner kolonialer Vergangenheit entstanden sein mochte. Sie war wie ein Koben in einem Stall, nur dass es weder Wasser noch Stroh gab und auch keine Möglichkeit, die Notdurft zu verrichten – nicht einmal einen Eimer. Die ganze Einrichtung bestand aus einer Holzbank, die fest in die eine Wand eingelassen war, und zwei Gartenstühlen – Aluminiumrohre und Plastikgeflecht –, die zusammengeklappt in einer Ecke standen. Über der Bank, etwa dreieinhalb Meter über dem Boden, gab es ein einziges vergittertes Fenster, hinter dem, dem Licht nach zu urteilen, offenbar ein Innenraum lag. Das war auch schon alles, bis auf die Tür, durch die sie ihn eine halbe Stunde zuvor gestoßen hatten.

Er saß auf dem Steinfußboden, wo sie ihn zurückgelassen hatten, wo sie ihn in einem Tohuwabohu von scharrenden Schuhen und schiebenden Füßen hingeworfen hatten, mit schmerzenden Rippen und einer langen, hässlichen Schramme, die sein linkes Schienbein verfärbte. Wenn er sich über die Lippen leckte, schmeckte er Blut in den Mundwinkeln, und er hatte eine empfindliche Stelle – und so, wie es sich anfühlte, auch eine leichte Schwellung – am Backenknochen unter dem rechten Auge. Wenigstens die Handschellen hatten sie ihm abgenommen, obwohl ihm dies kaum ein Grund zur Dankbarkeit war nach allem, was sie ihm sonst angetan hatten. Er rieb sich die Handgelenke. Und er sah sich nochmals in der Zelle um, in der Hoffnung, vielleicht irgendetwas übersehen zu haben. Hatte er aber

Weitere Kostenlose Bücher