![Der Samurai von Savannah]()

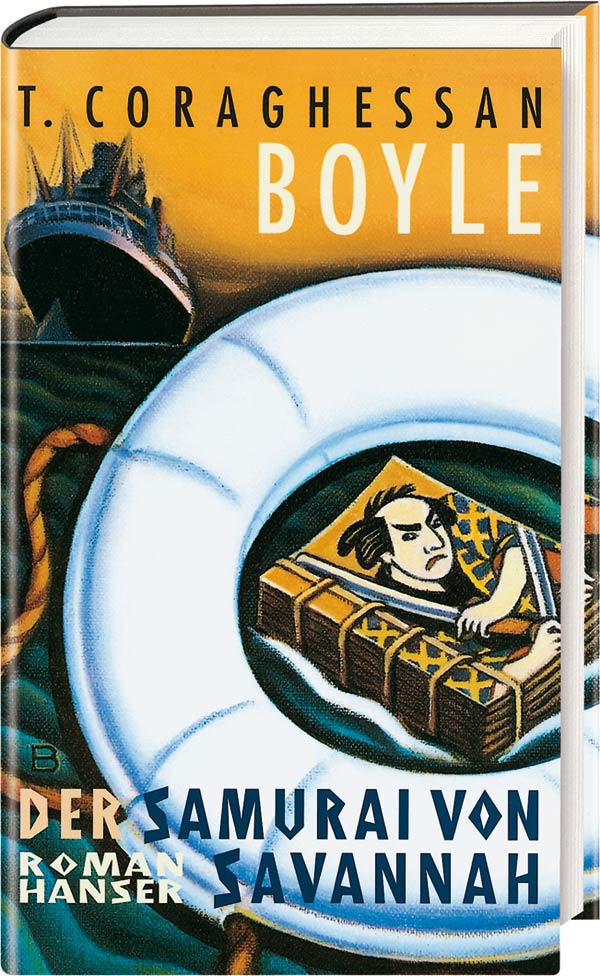

Der Samurai von Savannah

oder so etwas, aber das war es nicht. Es war alles in Ordnung mit ihm, absolut, nur dass er eben weniger Pigmente hatte, weniger Melanin in der Haut und den Haaren. Er war von Geburt an ein Albino. Jedenfalls zum Teil. Er war ohnehin schon ein sehr heller Typ, und der Albinismus – oder Vitiligo, wie die Ärzte es nannten – manifestierte sich in den totenbleichen Flecken, die seinen ganzen Körper überzogen – sogar das Haar. Das konnte er sich natürlich färben, aber gegen die Hautflecken ließ sich nichts tun. Selbst das hätte ihm nicht viel ausgemacht, wenn es nicht auch im Gesicht gewesen wäre. Inzwischen war er daran gewöhnt, aber als Kind war er schier verrückt geworden: Er sah aus wie mit weißer Farbe gesprenkelt. Eine ovale Stelle von ungefähr fünf Zentimeter Durchmesser umrahmte das rechte Auge, und sechs papierhelle Flecken betupften das Kinn, bleichten den Nasenrücken und ließen das linke Ohr im Dunkeln leuchten. Und seine Augen, die waren nicht etwa blau, grau, grün oder braun: Sie waren rosa, wie die Augen von weißen Ratten oder Meerschweinchen. »Beagle Boy« hatten sie ihn in der Grundschule genannt, und später, als er größer und stärker war als die meisten anderen und mit seinen professionell angeschnittenen Würfen alle umhauen konnte, da riefen sie ihn »Whitey«. Jetzt aber war er erwachsen, und niemand nannte ihn je anders als Detlef.

Er fühlte die Blicke der Vietnamesen auf sich und wurde ein wenig rot. »Geht Sie doch nichts an«, sagte er und starrte Turco wütend an. »Ich bin eben zum Teil Albino, klar?«

Turco hielt dem Blick stand, jetzt grinste er, grinste ihn mit der Heiterkeit eines Mannes an, dem noch nie im Leben ein Fehler unterlaufen ist. Er ließ sich Zeit. »He, war doch nicht böse gemeint, Mann. Es ist nur, weil ich hab nämlich drüben ein paar Typen gesehen, die hatten so was auch, ihre eigenen Leute hatten das Zeug auf sie abgeworfen – war ’ne typische total versaute Aktion –, dieses geleeartige Benzin, nicht? Klebt an einem dran wie Leim. Aber, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass Sie so empfindlich deswegen sind –«

»Ich bin gar nicht empfindlich«, erwiderte Abercorn, aber dabei überschlug sich seine Stimme verräterisch.

Als sie im Auto saßen, dessen Wischer wirkungslos auf die Regenschlieren einpeitschten, und es sich für die gut einstündige Fahrt nach Tupelo Island bequem gemacht hatten, besserte sich Abercorns Laune, der allerdings noch nicht wusste, dass sie drei Stunden auf die Fähre würden warten müssen und dass es auf der ganzen Insel kein einziges Motel gab, noch nie eins gegeben hatte. Mit diesem Turco musste er schließlich zusammenarbeiten. Und der würde die ganze Drecksarbeit erledigen, während er, Abercorn, im Motel säße und die Aktion koordinierte. »Hören Sie mal«, sagte er nach einer Weile zu den blechernen Klängen eines schwachsinnigen Country-Songs, der im Autoradio jammerte, »wegen dieses Japaners … Ich meine, in L. A. haben wir nie mit Japanern zu tun gehabt. Wie sehen Sie das?«

Turco kaute an einem Stück von dem, was die Frau ihm eingepackt hatte. Es war schwarz, hart und länglich und hatte einen eigenartigen, abschreckenden Geruch. »Kein Problem«, sagte er schmatzend. »Eins muss Ihnen über die Japsen nämlich klar sein: Die sind das biederste Volk der Welt, ich meine, das spießigste, ohne Ausnahme. Scheiße, Mann, jeder burmesische Reisbauer ist echt ein Abenteurer gegen die Japsen. Die fühlen sich alle zu einem großen Team gehörig, so ’ne Art riesige Pfadfindergruppe, wo sich jeder schön brav anpassen und ordentlich hart arbeiten muss, und so entsteht dann die perfekte und total einmalige Gesellschaft. Weil sie nämlich was Besseres sind als alle anderen, weil sie reiner sind – denken sie jedenfalls. Immer nur Japan und Japaner. Wenn da einer mal Scheiße baut, ist das gleich ’ne Schande fürs ganze Volk.«

Der Regen trommelte gegen die Scheibe. Turco fuchtelte mit seiner stinkenden schwarzen Stange herum, was immer das sein mochte. »Sogar die weggetretenen Typen, die Rebellen, die Punks mit orangefarbenem Haar und Lederjacken – und von denen gibt’s da ohnehin herzlich wenig, kann ich Ihnen sagen –, sogar die kommen nicht aus ihrer Schablone raus. Wissen Sie, wie die Kids da drüben abfahren, wissen Sie, wie die dem Establishment da so richtig ’ne lange Nase drehen und zeigen, was sie für schlimme Typen sind?«

Abercorn wusste es nicht.

»Sie fahren alle am

Weitere Kostenlose Bücher