![Der Sohn des Azteken]()

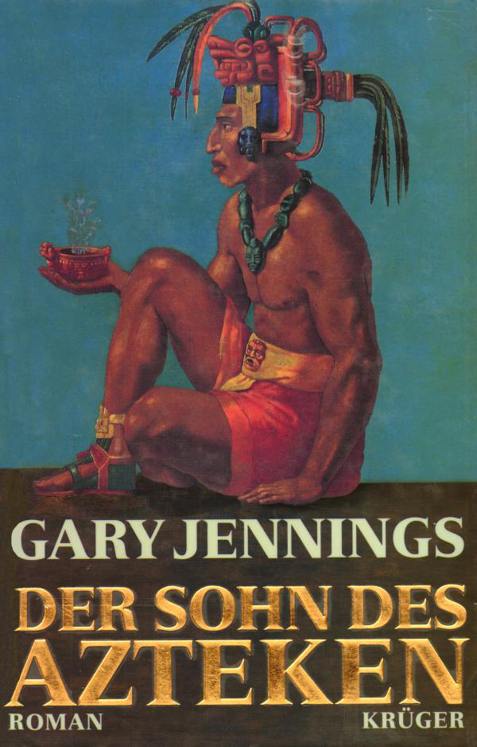

Der Sohn des Azteken

Weiß.

Bisher gab es in Neuspanien sehr wenige schwarze Frauen. Deshalb mußte Rebecas Vater schwarz und die Mutter eine liederliche oder sehr neugierige Spanierin gewesen sein. Doch die Mutter hatte wenig zu Rebecas Aussehen beigetragen. Das überraschte mich nicht, denn Kokosmilch, die man in einen Becher Schokolade schüttet, macht sie nicht heller.

Immerhin hatte das Mädchen von seiner Mutter lange, gewellte Haare geerbt, nicht die moosartigen Locken eines Vollblut-Moro. Doch ansonsten, ayya, hatte sie eine breite flache Nase mit großen Nasenlöchern, wulstige bläuliche Lippen, und alles, was ich von ihr sehen konnte, hatte die Farbe einer Kakaobohne. Moro-Frauen schienen bereits sehr früh heranzureifen, denn Rebeca war eigentlich noch ein Kind von elf oder zwölf Jahren. Sie besaß aber bereits die Rundungen einer Frau, beachtliche Brüste und ein aufreizend ausladendes Gesäß. Außerdem warf Rebeca mir die verlangenden und herausfordernden Blicke einer Frau zu, die einen Mann sucht. Das alles entging mir nicht. Den Grund für ihren Namen, der sie herabwürdigte, verhöhnte, ja sogar erniedrigte, konnte ich dagegen nicht erraten. Ich spreche nicht von ihrem Vornamen Rebeca. In den erbaulichen kleinen Geschichten aus der Bibel, die Tete Diego uns von Zeit zu Zeit erzählte, hatte er auch die biblische Rebekka erwähnt. Das einzig Schlechte an dieser Rebekka, an das ich mich erinnern konnte, schien zu sein, daß sie sich mit Gold- und Silberschmuck bestechen ließ. Doch meine Rebeca hieß Canalluza, und das Wort bedeutet soviel wie Liederlichkeit, Herumtreiberei, Zügellosigkeit. Wenn das der Name von Rebecas Mutter gewesen war, erschien er mir berechtigt. Aber wie, fragte ich mich, konnte Rebecas Mutter zu diesem Namen gekommen sein, bevor sie sich einen schwarzen Liebhaber genommen hatte?

Wie auch immer, die kleine schwarzbraune Rebeca Canalluza verfolgte mich seit langem mit den glühenden Blicken ihrer schwarzbraunen Augen. Als ich zum ersten Mal in einem langärmligen Hemd, in Hosen und halbhohen Stiefeln im Kollegium erschien, wurden ihre Blicke noch leidenschaftlicher. Vielleicht lag es daran, daß sie stets spanisch gekleidet war und sich darüber freute, daß ich es ihr endlich gleichtat. Von da an begann sie, meine Nähe zu suchen. Sie setzte sich neben mich, ganz gleich, welche Bank ich wählte, und stand bei den seltenen Gelegenheiten, wenn ich die Messe besuchte, dicht neben mir. Ich hatte nichts dagegen. Seit meinem Abschied aus Aztlan hatte ich nicht einmal eine Frau von der Straße gehabt. Doch abgesehen davon war ich ebenso neugierig, wie es Rebecas Mutter auch auf ihren schwarzen Liebhaber gewesen sein mußte. Ich fragte mich: Wie mag es mit ihr sein? Ich wünschte nur, Rebeca wäre etwas älter und sehr viel hübscher gewesen. Trotzdem erwiderte ich zuerst ihre Blicke, dann ihr Lächeln, und schließlich unterhielten wir uns. Sie sprach sehr viel besser Spanisch als ich.

»Ich trage diesen schrecklichen Namen«, erklärte sie, als ich sie danach fragte, »weil ich eine Waise bin. Ich werde nie erfahren, wie mein Vater und meine Mutter heißen. Man hat mich wie viele andere kleine Kinder vor dem Tor des Nonnenklosters, dem Refugio de Santa Brígida, ausgesetzt. Seit dieser Zeit lebe ich dort. Die Nonnen, die uns Waisenkinder betreuen, finden ein merkwürdiges Vergnügen daran, uns entehrende Namen zu geben. Sie wollen uns als Kinder der Schande brandmarken.«

Ich hatte es hier mit einem Aspekt der spanischen Sitten zu tun, den ich bisher nicht kannte. Bei uns Indios gab es natürlich auch Kinder, die durch Krankheit, Krieg oder einen anderen Unglücksfall Vater oder Mutter oder beide Eltern verloren hatten. Doch in keiner unserer Sprachen gab es meines Wissens ein Wort für ›Waise‹. Das lag daran, daß kein Kind im Stich gelassen, ausgesetzt oder der Gemeinschaft aufgebürdet wurde. Uns war jedes Kind lieb und teuer. Kinder, die ganz allein in der Welt standen, wurden sofort mit Freuden von einem Ehepaar aufgenommen, ganz gleich, ob es kinderlos war oder viele eigene Kinder hatte.

»Wenigstens habe ich einen anständigen Vornamen«, fuhr Rebeca fort. »Der häßliche Pardo dort drüben«, sie wies unauffällig auf einen Jungen, »ist auch Waise und lebt im Refugio. Ihn haben die Nonnen Niebla Zonzón genannt.«

»Ayya!« rief ich halb belustigt, halb mitleidig. »Das bedeutet ›Tölpel, verwirrt, dumm‹!«

»Und, ay de mí, das ist er auch!« Rebeca lachte und zeigte ihre

Weitere Kostenlose Bücher