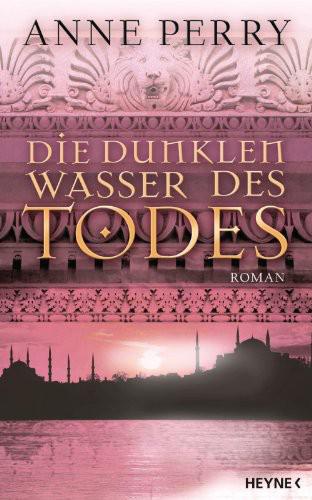

![Die Dunklen Wasser Des Todes: Roman]()

Die Dunklen Wasser Des Todes: Roman

sie untergeht.«

Tiepolo seufzte. »Trau nie dem Papst, Giuliano, weder diesem noch einem anderen. Sie haben nichts für Venedig übrig, lieben unsere Stadt nicht wie du und ich. Uns stehen unruhige Zeiten bevor. Charles von Anjou möchte König

von Jerusalem werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist er bereit, im Heiligen Land in Blut zu waten.« Seine blau geäderte Hand krampfte sich um das Laken. »Venedig muss seine Freiheit bewahren, vergiss das nie. Ihr dürft diese Freiheit nie aufgeben, niemandem zuliebe, sei er Kaiser oder Papst. Wir stehen für uns allein.« Seine Stimme wurde ein wenig leiser, und Giuliano beugte sich vor, um zu hören, was er sagte: » Versprich mir das.«

Ihm blieb keine Wahl. Die Hand des Alten war kalt, als er die seine darauflegte. Er durfte nie vergessen, dass sich Tiepolo nach dem Tod seines Vaters damals um ihn als kleinen Jungen gekümmert hatte. Wer sich der Begleichung seiner Schulden entzog, war nichts wert. Venedig war der Ort, an dem sein Herz schlug. »Selbstverständlich. Ich verspreche es«, sagte er.

Einen Augenblick lang trat ein Lächeln auf Tiepolos Züge, dann schwand das Licht aus seinen Augen, die nicht einmal mehr zuckten.

Giuliano spürte einen Kloß in der Kehle. Seine innere Anspannung war so stark, dass er kaum zu atmen vermochte. Ihm war, als sterbe sein Vater noch einmal, und es kam ihm vor, als beginne erneut eine Einsamkeit, die nie enden würde. Er nahm seine Hand von der des Alten und wandte sich langsam um zu dem im Schatten liegenden Raum.

Der Arzt sah ihn an und begriff. Giuliano brachte kein Wort heraus, und so nickte er und ging an den Menschen vorüber hinaus in den Vorraum mit dem kühlen Marmorboden und von dort ins Freie.

Tiepolos prunkvolle Trauerprozession führte vom Dogenpalast über den Canal Grande durch die ganze Stadt, dann zurück zur Rialto-Brücke und von dort aus durch Nebenkanäle

auf einem kürzeren Weg zum Markusdom. Der Anlass war zu erhaben, als dass man ihn durch Worte hätte entweihen dürfen. Der Tag war dunstig und erstickend heiß; ein feiner Sommerregen hing in der Luft, während das mit schwarzen Tüchern verhängte Boot einem Geisterschiff gleich langsam und nahezu geräuschlos über das Wasser glitt. Seinen Weg säumten Menschen auf Balkonen der am Kanal stehenden Häuser wie auch in kleinen Booten, mit denen sie sich achtungsvoll in der Nähe der Ufer hielten, um dem Trauergeleit Platz zu machen.

Giuliano befand sich in dessen erstem Boot, wenn auch – da er kein Angehöriger war – nicht am Bug, sondern weit hinten. Er sah die vorüberziehenden Fassaden der hohen Gebäude und das bleiche Licht, das sich im Wasser spiegelte, bis Regentropfen darauffielen und alles verschwamm. Obwohl sein Freund Pietro nur wenige Schritte von ihm entfernt stand, war er zutiefst allein. Mit dem Tod des Mannes an der Spitze der Stadtrepublik ging ein Zeitalter zu Ende. Giuliano war mit ihm auf einzigartige Weise unauflöslich so tief verbunden, als bestünden zwischen ihnen Blutsbande.

Die Schatten wurden länger, die Farben verblassten. Man hörte keinen Laut außer dem leisen Eintauchen der Ruder ins Wasser.

Eine Woche später saß er mit Pietro beim Wein. Sie hatten den Tag draußen auf der Lagune miteinander verbracht, sich unterhalten, Erinnerungen ausgetauscht, zugesehen, wie die Strahlen der untergehenden Sonne die gegenüberliegenden Paläste erfassten, so dass es aussah, als schwämmen sie leicht wie ein Traum auf dem Wasser. Jetzt saßen sie mit nassen Füßen und frierend fünfhundert Schritt von

der Kirche San Sanipolo entfernt in einer ihrer Lieblingsschenken nahe einem kleinen Kanal. Trübselig sah Giuliano in sein Glas. Er trank gern Rotwein, vor allem, wenn er so gut war wie dieser. Die Hitze lag wie ein feuchtes Tuch um ihn herum, und der Durst war nie gelöscht. Ihm war bewusst, dass er zu viel trank.

» Wahrscheinlich wählt man jetzt gerade die inquisitori aus, die all seine Akten durchgehen und dann ihr Urteil darüber abgeben«, sagte er aufgebracht.

»Das machen die doch immer so«, gab Pietro zurück und nahm einen Schluck. »Sie müssen unbedingt etwas finden, worauf sie mit Fingern zeigen können, sonst heißt es, dass sie ihre Aufgabe nicht ernst nehmen. Man kann es den Menschen nie recht machen.«

»Was hätte er denn schon falsch machen können?«, wollte Giuliano wütend wissen. »Man hat ihn doch die ganze Zeit unter Aufsicht gehalten! Er konnte kein Sendschreiben einer fremden Macht öffnen,

Weitere Kostenlose Bücher