![Die Entscheidung der Krähentochter: Historischer Kriminalroman (German Edition)]()

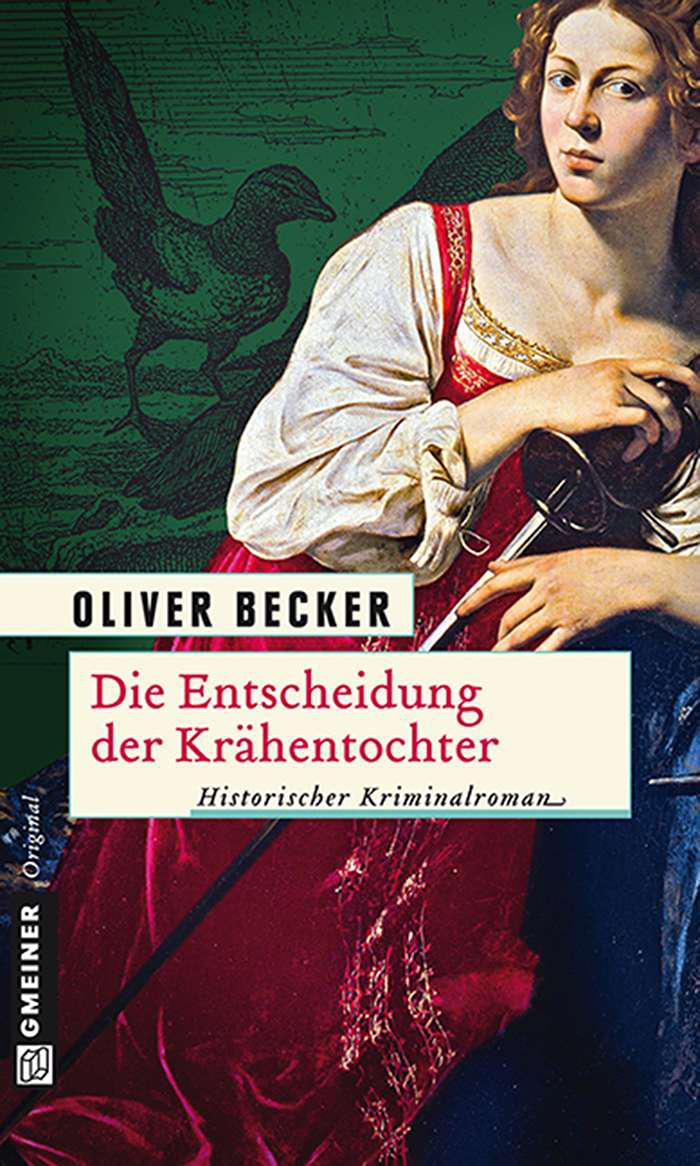

Die Entscheidung der Krähentochter: Historischer Kriminalroman (German Edition)

in eines der Zimmer im oberen Stockwerk zurückgezogen. Es war ein kleiner Raum mit einem eleganten Sofa, flauschigem Teppich und einem der unvermeidlichen Bücherregale. Ineinander verschlungen hatten sie auf dem Sofa gelegen, so eng beisammen wie seit vielen Monaten nicht, wohl seit jener Zeit nicht, als ihre Tochter leblos die Welt betreten hatte, nur um gleich wieder von ihr zu verschwinden.

Ja, ein tiefer Moment, aber er verging gnadenlos schnell, denn der neuerliche Kanonendonner ließ Bernina und Nils zusammenzucken. Die Einschläge der mächtigen Kugeln schienen näher zu kommen, als würden sie das kleine Haus suchen. Und weiterhin waren Salven aus Musketen zu hören, immer und immer wieder Schreie der Angst und des Schmerzes, Schreie, die jedes Gemäuer leicht zu durchdringen vermochten. Der Abend senkte sich unheilvoll über die Stadt, in der die Hölle ausgebrochen war.

Weitere Schüsse fielen, diesmal anscheinend in der Straße vor dem Haus. Bernina und Nils sprangen vom Sofa auf, hin zu einem der Fenster, um zwischen Rahmen und schützenden Brettern hindurch ins Freie zu spähen. Zwei Gruppen von Soldaten rannten aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander zu, die Musketen als Schlagwaffen erhoben, Dolche und Knüppel in den Händen.

»Keine Munition mehr«, hörte Bernina Nils sagen. Doch trotz der Ruhe, mit der er das aussprach, fühlte sie, wie sehr ihn das Bild des Kampfes aufwühlte, wie sehr es ihn in seine Vergangenheit zurückholte – und wie schwer es ihm fiel, die Rolle eines Beobachters einzunehmen.

Die Soldaten schlugen aufeinander ein, Knochen splitterten – grässliche Laute, die weithin hörbar waren. Einige sanken getroffen zu Boden, Blut spritzte, Verstärkung tauchte auf. Die Männer waren bunt gekleidet, große Federhüte, grellfarbige Pluderhosen, nur ein paar von ihnen hatten als Schutz ein Kettenhemd übergeworfen. Flammen fraßen sich über den umliegenden Dächern in den Himmel und beleuchteten den mit verzweifelter Gewalt geführten Kampf.

»Ich kann nicht einfach hier sitzen und zuschauen«, knirschte Nils.

»Wir wissen nicht einmal, wer zu wem gehört, sie sehen alle gleich aus, wir wissen nicht einmal, zu wem wir halten sollen.« Berninas Worte kamen eindringlich über ihre Lippen. »Verteidiger oder Angreifer. Letzten Endes sind sie doch alle gleich, letzten Endes werden die Stadt und ihre Bewohner nach wie vor zu leiden haben, egal, welche von beiden Seiten sich durchsetzen mag.«

»Aber ich kann nicht …«

»Doch!«, unterbrach sie ihn. »Du kannst. Oder hast du vergessen, warum du dem Krieg abgeschworen hast? Weil der Sieger niemals gnädig sein wird, weil der Verlierer niemals lernen wird. Weil es niemals eine Lösung geben wird, weil der letzte Kampf immer nur einen neuen Kampf auslösen wird.«

»Ich weiß, das waren meine Worte.«

»Oft genug hast du solche Dinge in den letzten Jahren gesagt. Und du hast recht gehabt.«

Zerknirscht starrte er nach draußen, dorthin, wo das Blutvergießen anhielt. »Du willst nur nicht, dass ich mich ins Getümmel stürze.«

»Und ob ich das nicht will. Wir haben uns . Wir müssen für uns kämpfen.« Bernina strich ihm übers Haar. »Nicht für irgendeinen Feldherrn.«

Eine der beiden Soldatengruppen setzte sich anscheinend durch, trieb die andere die Straße hinab, zurück blieben Leichen, die grotesk verrenkt auf dem Pflaster lagen.

»Es war richtig.« Nils richtete sich auf. »Was hätte es gebracht, wenn ich geholfen hätte? Es war richtig, nicht einzugreifen. Wir sind doch alle nur kleine Steine, die ein mächtiger Fluss mit sich reißt.«

Ihr Blick tastete sein Gesicht ab, die harten Wangenknochen, die hervorspringende Nase, den Schnurrbart, der sich bis an seinen Unterkiefer herunterzog. Sie sah ihm an, wie mitgenommen er war. Leise begann er ihr zu berichten, oft unterbrochen vom Lärm der Schlacht, und Bernina bekam eine schauerliche Gänsehaut, als er ihr die gefahrvollen Situationen schilderte, in die er geraten war, seit sie sich zuletzt gesehen hatten.

Ein Stöhnen ließ sie beide innehalten. Ein Stöhnen, aus dem lautes Röcheln wurde. Einer der Soldaten, die auf der Straße lagen – er war nicht tot, sondern schwer verletzt. Schmerzverzerrt und offenbar wirr rasselte seine Stimme durch die leere Gasse, als er nach Wasser schrie, nach seiner Mutter, nach einem Freund namens Simon.

»Wir können ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen«, flüsterte Bernina.

»Du meinst, ihn verrecken

Weitere Kostenlose Bücher