![Die Heilerin des Sultans]()

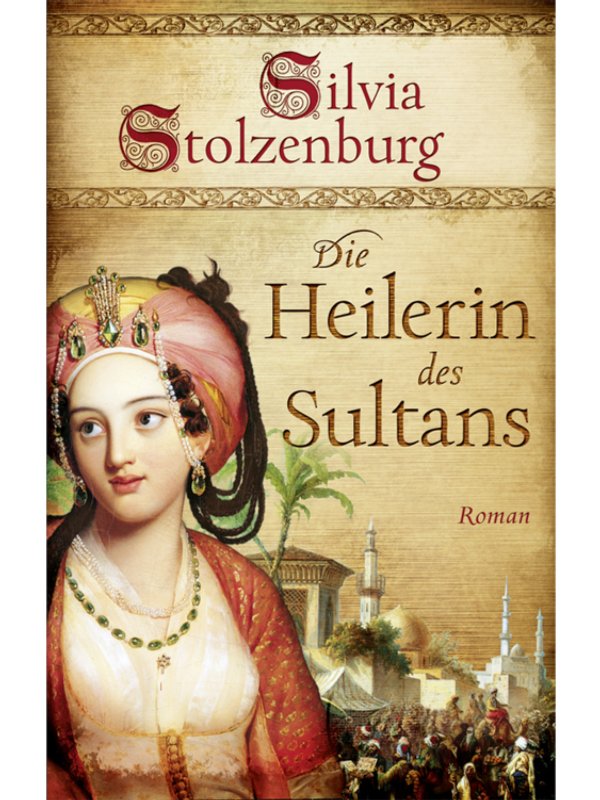

Die Heilerin des Sultans

mit den Armen, um die

Wachen zu verscheuchen. »Geht weg.« Die Männer

wechselten hilflose Blicke. »Seid Ihr nicht in Begleitung Eurer

Zofen?«, fragte ihr Anführer lahm, da alles an Oliveras

Erscheinung sonderbar war. Nicht nur schien sie mitten in der Nacht

allein im Regen unterwegs zu sein, ihr Haar klebte nass und strähnig

in ihrer Stirn und das ehemals weiße Gewand war

schmutzverkrustet. Das einst schöne Gesicht wirkte verhärmt,

der Blick der blauen Augen leicht irre – ein Eindruck, der

durch den verschmierten Kohlestift verstärkt wurde. Sapphiras

Feindseligkeit verwandelte sich in Befremden. Was war mit der

hochfahrenden, berechnenden und dennoch so vollkommen liebreizenden

Frau geschehen, die alle Hofdamen mit Eifersucht erfüllt hatte?

Wo war die makellose Schönheit? Wo waren die Wortgewandtheit,

die Eleganz und die prunkvollen Kleider? Die Vogelscheuche, die vor

ihr im Regen stand, schwankte wie ein Grashalm im Wind und

vermittelte den Eindruck, durch den Schlamm gezogen worden zu sein.

»Ihr sollt mich in Ruhe lassen«, lallte die gar nicht

mehr vornehme Dame und ließ sich auf den Boden fallen, als habe

jemand die Schnüre durchschnitten, von denen sie aufrecht

gehalten wurde. Das nasse Gras gab ein schmatzendes Geräusch von

sich und Olivera begann, hysterisch zu kichern. Wenngleich es ihr

widerstrebte, näherte Sapphira sich der Frau, die Bülbüls

Leben zerstört hatte, und sah auf sie hinab. Trotz des Windes

und dem durchdringenden Geruch von Feuchtigkeit, nahm sie eine

Ausdünstung wahr, die Oliveras merkwürdiges Verhalten

erklärte. Sie war nicht nur betrunken, sondern vollkommen

berauscht. Das hysterische Kichern verwandelte sich in einen lang

gezogenen, klagenden Laut, der in einem Schluchzen erstickte. Trotz

der hässlichen Intrige, welche die Gemahlin des Sultans

gesponnen hatte, stieg Mitleid in Sapphira auf. Offenbar hatte der

Tod ihres ungeborenen Kindes Olivera über die Kante in den

Abgrund des Wahnsinns gestürzt.

Das

Schluchzen verstummte und Olivera hob den Kopf. Die glasigen Augen

blickten starr geradeaus, während ihre Lippen stumme Worte

formten. Mit einem Seufzen wandte Sapphira sich zu den verdatterten

Wachen um und sagte: »Helft mir, sie ins Darüssifa zu bringen. Sie ist krank.«

Einen Moment lang wirkte es, als wollte der Anführer ihr

widersprechen, doch dann nickte er seinen Männern zu und ging

mit einer Laterne voraus. Wenige Minuten später ruhte Olivera in

einem Bett. Kaum hatte Sapphira sie von den durchnässten

Kleidern befreit, schloss sie die Augen und begann kurz darauf, wenig

damenhaft zu schnarchen. Mit einem Naserümpfen zog Sapphira eine

Bettpfanne heran – davon überzeugt, dass Olivera sich

früher oder später übergeben würde. Obgleich ein

Teil von ihr sich über den jämmerlichen Zustand der

einstigen Rivalin freuen wollte, gewann ihr Mitgefühl die

Oberhand und sie deckte die Gemahlin des Sultans zu. Wie schrecklich

es sein musste, ein Kind durch die Hand des Vaters zu verlieren,

konnte sie sich nicht einmal vorstellen. Ihre Abneigung gegen die

arglistige Ränkeschmiedin hob erneut das Haupt. Andererseits

hatte Olivera Strafe verdient. Sie löste den Blick von dem

gezeichneten Gesicht und zog die Kapuze wieder über den Kopf.

Sie würde sich morgen weiter um sie kümmern. Jetzt brauchte

sie erst einmal Schlaf.

Kapitel 66

Konstantinopel,

Winter 1401

Trotz der

trüben Witterung konnte Johannes Palaiologos deutlich die

Schiffe der osmanischen Marine erkennen. Mit mächtigen

Geschützen bestückt, schossen diese auf alles, was sich

ihnen unerlaubt näherte, und Johannes hatte bereits mehr als ein

venezianisches Handelsschiff sinken sehen. Seit Beginn des neuen

Jahres hatte Bayezid die Belagerung der Stadt verschärft und

stürmte mit einer Wut gegen die Mauern an, die Johannes Angst

einjagte. Nachdem er sich mehrmals heimlich mit Matthäus –

dem Patriarchen Konstantinopels – getroffen hatte, war ihm

klar, dass ihm von dieser Seite kein Widerstand drohte. Allerdings

hatte der Kirchenmann ihm auch unmissverständlich zu verstehen

gegeben, dass er nicht vorhatte, Johannes bei einem Umsturz zu

helfen. Er zog den pelzverbrämten Mantel enger um die Schultern

und reckte die Nase in den eisigen Wind. Grau-weiße

Wolkenfetzen jagten sich über einen Himmel, der aussah wie ein

zerklüftetes Bergmassiv. Trotz der Kälte schritt er weiter

an der Mauer entlang, bis er einen Aussichtspunkt erreichte, von dem

aus man das Goldene Horn

Weitere Kostenlose Bücher