![Die Kinder des Ketzers]()

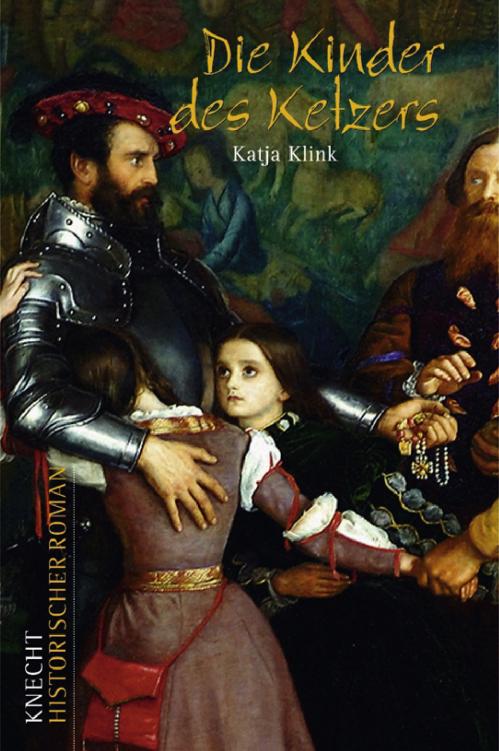

Die Kinder des Ketzers

Scheitelpunkt des Passes erreicht, und es ging abwärts. Vor ihnen öffneten sich die Felsen und gaben einen herrlichen Blick über das Land zu Füßen der Berge frei, ein Flickenteppich aus Feldern, Hecken und Waldstücken, der sich bis zum Horizont hin zog, bis er im blauen Dunst der Ferne verblasste. Direkt am Fuß der Berge lag Sant Roumié. Römische Ruinen standen wie Ehrenwachen zu beiden Seiten des Weges, als sie auf die Stadt zuritten. An einem Brunnen vor dem Tor füllten sie ihre mittlerweile knochentrockenen Wasserflaschen auf. Dann ritten sie entlang der Stadtmauer nach Norden.

Beim Osttor stießen sie auf eine breitere Straße. Sie vergewisserten sich bei einem vorbeilaufenden Händler, dass dieselbe in Richtung Ais führte – «ich will schließlich nicht in Marsilho

‘rauskommen», meinte Fabiou –, und als sie die Bestätigung hatten, machten sie sich auf den Weg.

*

«Wir sind auf den Straßen Frankreichs unterwegs, von der Bourgogne bis in die Provence, zu Fuß und zu Pferd.»

768

Auf der ausgebauten Straße konnten sie die Pferde wieder zum Galopp antreiben, doch sie kamen lange nicht so schnell voran wie erwartet, denn alle paar Schritte musste man einem langsamen Fuhrwerk oder einem Fußgänger ausweichen, gelegentlich sogar einer ganzen Schafherde. Ein elegant gekleideter junger Herr auf einem edlen Rappen trat fluchend mit beiden Füßen nach den Schafen und schimpfte, die Hammel hätten auf einer Straße nichts zu suchen.

Bei Senas stießen sie auf eine Abzweigung. Rechts ging es nach Seloun, links Richtung Malo-Mort. Fabious geographischen Kenntnissen zufolge schien der Weg über Seloun der kürzere und in Anbetracht der fortgerückten Tageszeit der empfehlenswerte zu sein, doch als er sein Pferd nach rechts lenken wollte, hielt Loís ihn zurück. «Wenn wir hier in Richtung Seloun reiten, kommen wir wieder auf den alten Weg zurück», meinte er. «Wir könnten stattdessen aber auch weiter entlang der Durenço reiten. Zur Sicherheit.»

Fabiou warf einen prüfenden Blick zum Stand der Sonne. Es ging auf vier Uhr nachmittags zu. «Also gut», seufzte er. «Zur Sicherheit.»

Und sie bogen in den Weg in Richtung Malo-Mort ein. Das hätten sie besser nicht getan.

Das Schicksal schlug zu kurz hinter Sant Estève-Jansoun, in einem Waldstück, das so idyllisch war – summende Bienen, duftende Kiefernnadeln, zwitschernde Vögel –, dass man sich die Anwesenheit einer bösen Macht schlichtweg nicht vorstellen konnte. Trotzdem, so es Satan geben sollte, den Täuscher, der mit seinen bösen Ränken die Menschen entzweit, so war er in diesem Wald sicher mit von der Partie, bedachte man das Chaos, das ein einziges, unglückliches Zusammentreffen zur Folge hatte.

Der Weg, der durch das Wäldchen führte, war recht ordentlich, die Hitze im Schatten der Bäume gemäßigt, und Loís, Fabiou und Frederi Jùli hatten ihre Pferde angetrieben und preschten durch die Bäume. Langsam gerieten sie unter Zeitdruck. Es war noch ein ordentliches Stück bis nach Ais, und die Vorstellung, in die Dunkelheit zu kommen, hatte etwas ausgesprochen Beängstigendes. Keiner von ihnen achtete auf den Hall eines Jagdhorns von irgendwoher aus dem Dickicht, keiner bemerkte das ferne Gebell von 769

Hunden. Loís dachte an Cristino, Fabiou an die Bruderschaft und Frederi Jùli sang wieder: «Ce dimanche on va, on va à la guerre, contre les Anglais, en terre et en mer…»*

Und so schossen sie um eine Biegung, hinaus aus dem Halbdunkel des Waldes, hinaus in Hitze und Licht, und Loís schrie noch so etwas wie Achtung, passt auf, aber da war es im Grunde schon zu spät.

***

Es fiel erst sehr spät auf, dass Fabiou, Loís und Frederi Jùli verschwunden waren. Frederi bemerkte es nicht, weil er noch immer wie ein Geist durch die Gänge des Hauses wandelte und Gebete vor sich hinmurmelte. Catarino bemerkte es nicht, da ihr Hass auf Frederi keinen Raum für sinnliche Wahrnehmungen mehr ließ.

Onkel Philomenus bemerkte es nicht, weil er neunundneunzig Prozent seiner Energie darauf verwandte, auf Frederi zu schimpfen und ihn alles zu heißen vom Schwächling bis zum nassen Hemd. Tante Eusebia merkte es nicht, da sie viel zu sehr davon in Anspruch genommen war, Onkel Philomenus Beifall zu spenden. Theodosius-das-Großmaul merkte es nicht, da er noch nie irgendetwas gemerkt hatte, außer wann und wo es das nächste Mal etwas zu essen gab.

Die Dame Castelblanc merkte es nicht, da sie vollauf damit beschäftigt war, über all

Weitere Kostenlose Bücher