![Die Namensvetterin: Kriminalroman (Krimi im Gmeiner-Verlag) (German Edition)]()

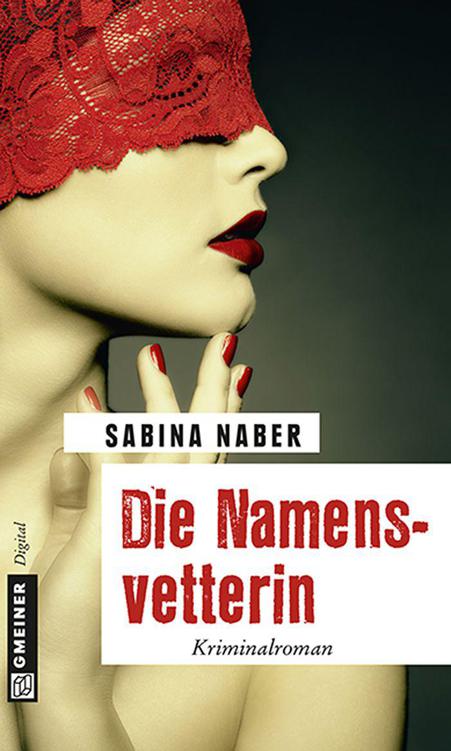

Die Namensvetterin: Kriminalroman (Krimi im Gmeiner-Verlag) (German Edition)

längst. Was sie auch tun sollte. – Schlussroller. Diese verdammte Musik. Maria spürte, wie sie sentimental wurde. Diese Hollywoodkomponisten hatten das drauf, wirklich. Die Tränen schossen ihr ein. Maria kam sich klein und alleine vor. Und unter das Selbstmitleid mischte sich Trotz. Was die anderen konnten, konnte sie auch. Sie würde sich jetzt amüsieren gehen. Ja. Genau. Lebte sie im 21. Jahrhundert?! Na, eben. Sie konnte auch als Frau alleine fortgehen. – Jack landete unsanft auf dem Boden.

Maria stand vor dem ›Jahrhundertbeisl‹. Und sie wusste eigentlich nicht genau, wie sie hierhergekommen war. Nachdem sie sich endlich hergerichtet hatte – die Wahl des richtigen Outfits war eine Qual gewesen, auf dem Boden vor dem Kasten lag ein Berg von für zu schlecht oder zu sexy oder zu bieder oder zu langweilig empfundenen Gewändern –, ja, also, nachdem sie endlich auf der Straße gewesen war, hatte sie nur festgestellt, dass der viele Alkohol sie schon wieder hungrig gemacht hatte. Und da war sie nun. Natürlich würde Phillip nicht hier sein. Hoffentlich. Denn das wäre peinlich. Allerdings – ja, sie könnte sich auf den Zufall berufen und einen schönen Abend mit ihm verbringen. Ohne dass etwas passieren musste. Nur der übliche Hickhack. Sich einfach wohl fühlen. Gerade, als Maria das Lokal erobern wollte, kam eine Gruppe heraus. Lauter Pärchen. Das schreckte sie. Die Theorie war doch anders als die Praxis. Wenn sie nun alleine am Tisch saß, was wahrscheinlich war, würde sie die anderen beim Turteln beobachten müssen. Wollte sie das wirklich? Naja, vielleicht fand sich ja ein netter Mann an der Bar, dem genauso langweilig war wie ihr. Sie ging hinein. Na bitte, das ging ja. Laute Stimmung, gute Stimmung. Und an der Bar saß wirklich ein ziemlich gut aussehender Mann, der sie auch sofort musterte. Maria musterte zurück. Schlagartig fühlte sie sich besser. Da wetzte die Wirtin um die Ecke und schien leicht verunsichert, als sie Maria gewahr wurde. Maria schob ihre eigene Verunsicherung beiseite, lächelte sie an, grüßte sie und ging an ihr vorbei in den hinteren Teil des Lokals. Die Wirtin schien etwas sagen zu wollen, verkniff es sich dann aber und starrte Maria nur nach. Marias Pegel und der Zigarettendunst benebelten ihren Blick, aber nicht so sehr, als dass ihr, im hinteren Raum angelangt, nicht schlagartig das Herz stehen blieb. Phillip war da. Und neben ihm saß – Elsa. Automatisch war sie weitergegangen und stand nun einen Meter vor dem Tisch der beiden. Jetzt erst bemerkten die beiden sie, denn ihr Gespräch war sehr intensiv gewesen. Gegenseitiges Starren. Eine Sekunde? Eine Minute? Äonen? Da sprang Elsa auf.

»Mausl! Was machst denn du hier?«

Den Rest überhörte Maria, denn sie war tot. Sie sah nur, als wäre es ein Standbild, die eng zusammengesteckten Köpfe der beiden. Irgendwann erwachte sie aus ihrer Starre.

»Du hast es mir heute versprochen.«

»Maria, es ist nicht so, wie du denkst.«

Nein, das war es nie. Schlechter Text. Das hat auch Til Schweiger gesagt, als ihn seine Freundin auf dem Klo mit einer anderen erwischt hat. Maria sah Elsa an, Phillip – der intensiv sein Glas studierte – und drehte sich um. Freundlich lächelte sie wieder der Wirtin zu, die freundlich zurückgrüßte, anscheinend froh, dass sie die Situation falsch eingeschätzt hatte. Wenn sie wüsste, wie sehr ihre Einschätzung gestimmt hatte. Man sollte eben nicht Dinge tun, die man nicht tun sollte. Schemenhaft hörte sie, wie ein Sessel umfiel, und schemenhaft hörte sie Elsa so etwas sagen wie ›Jetzt nicht, hat keinen Sinn‹. Ja, es hatte keinen Sinn.

Maria saß an der Bar und studierte die Schlieren, die der Whiskey hinterließ, wenn sie das Glas schwenkte. Obwohl im ›Big Dream‹ ausgesprochener Männerüberschuss herrschte, wurde sie nicht angesprochen. Sie hatte die Aura eines Igels. Die Kellnerin, Trixi, wechselte ihren Aschenbecher aus.

»Frau Wrenk wird gleich da sein. Sie hat mich angerufen, dass ihr Termin jetzt beendet ist.«

Maria nickte nur. Das erste Mal an diesem unsäglichen Abend fühlte sie sich – nein, nicht wohl, aber zumindest nicht unwohl. Um sie herum nur Anonymität. Und ihr Status als Königin. Sie konnte schauen und sich an diversen Spielen ergötzen, ohne zu etwas verpflichtet zu sein. Wenigstens schauen konnte sie so. Wenn sie schon sonst aus dem Leben ausgeschlossen war. Maria stiegen Tränen in die Augen. Welche Illusion, als sie dachte,

Weitere Kostenlose Bücher