![Die Räuberbraut]()

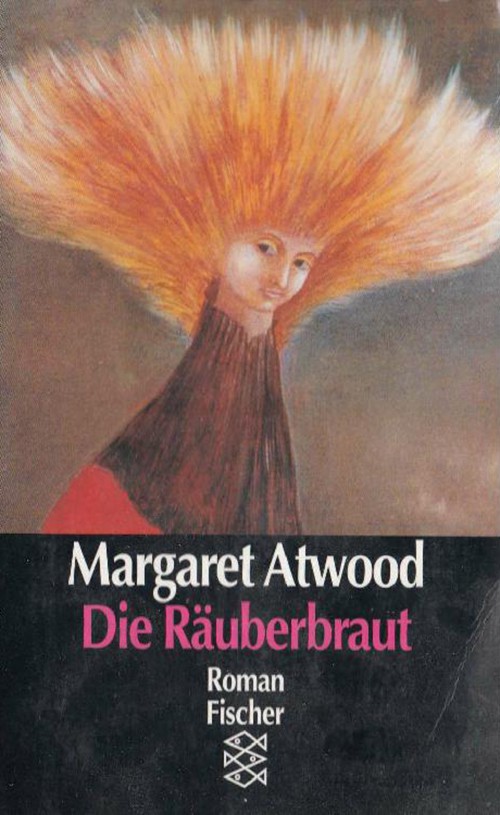

Die Räuberbraut

Haus, kletterte ächzend Treppen hinauf und hinunter, begutachtete Heizungsanlagen und von Trockenfäule befallene Wände und elektrische Leitungen. »Das hier – ist eine echte Gelegenheit«, flüsterte sie Tony zu. »Biete niedrig – warte ab, wie sie reagieren! Ein paar Reparaturen, und das Haus ist ein Schmuckstück! Dein Arbeitszimmer kommt in den Turm, du mußt nur diese künstliche Täfelung und das Linoleum rausreißen – unten drunter ist echter Ahorn, ich hab nachgesehen. Das Haus ist eine Schatzgrube, glaub mir! Und wenn du erst aus der alten Wohnung raus bist, wird alles hundertmal besser sein.« Sie war viel aufgeregter über diesen Hauskauf als Tony. Sie besorgte Tony einen guten Bauunternehmer und diktierte die Wahl der Farben. Tony wäre selbst in ihren besten Zeiten nicht in der Lage gewesen, das alles allein zu organisieren.

Als Tony eingezogen war, wurden die Dinge tatsächlich besser. Sie mochte das Haus, wenn auch nicht aus Gründen, die Roz gebilligt hätte. Roz wollte, daß das Haus der Mittelpunkt des neuen, geselligen Lebens wurde, das sie sich für Tony vorstellte, aber für Tony war es mehr ein Kloster. Ein Kloster für eine Person. Sie gehörte nicht ins Land der Erwachsenen, ins Land der Riesen. Sie verkroch sich in ihrem Haus wie eine Nonne und verließ es nur, um das Nötigste einzukaufen.

Und um zu arbeiten, natürlich. Sie arbeitete unaufhörlich. Sie arbeitete an der Uni, sie arbeitete zu Hause; sie arbeitete an den Abenden und an den Wochenenden. Sie heimste mitleidige Blicke ihrer Kollegen ein, weil der Klatsch sich an einer Universität mit dem Tempo einer Grippe-Epidemie ausbreitet und alle natürlich über sie und West Bescheid wußten, aber das war ihr egal. Sie aß keine regelmäßigen Mahlzeiten und ernährte sich von Käse und Crackern. Sie buchte einen Antwortdienst, damit sie beim Denken nicht gestört wurde. Sie ging nicht an die Tür, wenn es klingelte. Es klingelte nicht.

Tony in ihrem Turmzimmer arbeitet bis spät in die Nacht. Sie will sich vor dem Zubettgehen drücken und vor dem Schlaf, vor allem aber vor den Träumen. Sie hat einen ganz bestimmten Traum, der immer wiederkommt; sie hat das Gefühl, daß dieser Traum lange auf sie gewartet hat, darauf gewartet hat, daß sie in ihn eintritt, wieder in ihn eintritt; oder daß er darauf gewartet hat, wieder in sie eintreten zu können.

Es ist ein Unterwassertraum. Im wachen Leben ist Tony keine Schwimmerin; sie ist noch nie gerne ins Wasser gegangen, sie ist noch nie gerne naß und kalt geworden. Sie vertraut sich höchstens einer Badewanne an, und im großen und ganzen bevorzugt sie die Dusche. Aber in ihrem Traum schwimmt sie mühelos, in Wasser, das so grün ist wie Blätter und von Sonnenlicht durchflutet wird, das den Sand am Grund sprenkelt. Keine Bläschen kommen aus ihrem Mund; sie ist sich keiner Atmung bewußt. Unter ihr huschen bunte Fische davon, zucken durch das Wasser wie Vögel.

Sie erreicht einen Rand, einen Abgrund. Als würde sie einen Hügel hinuntergehen, rutscht sie über die Kante, gleitet diagonal durch die zunehmende Dunkelheit. Der Sand fällt unter ihr zurück wie Schnee. Die Fische hier sind größer und gefährlicher, glänzender – phosphoreszierend. Sie leuchten auf und werden wieder dunkler, blinken auf und verlöschen wie eine Neonreklame, ihre Augen und Zähne glühen – gasflammenblau, schwefelgelb, rot wie glühende Kohlen. Plötzlich weiß sie, daß sie keineswegs in einem Ozean schwimmt, sondern, ins Unendliche verkleinert, im Inneren ihres eigenen Gehirns. Das hier sind ihre Nervenzellen, ein elektrisches Knistern geht durch sie hindurch, als sie an sie denkt. Verwundert betrachtet sie die schimmernden Fische: Sie beobachtet die elektrochemischen Prozesse ihres eigenen Traums!

Wenn das der Fall ist, was ist dann das, auf dem undeutlichen, ebenen, weißen Sand ganz unten? Kein Nervenknoten. Jemand, der sich von ihr entfernt. Sie schwimmt schneller, aber es hat keinen Zweck, sie wird festgehalten wie ein Goldfisch, der immer wieder mit der Nase an das Glas des Aquariums stößt. Remmi rüf, hört sie. Die rückwärts gesprochene Traumsprache. Sie öffnet den Mund, um zu rufen, aber es ist keine Luft da, mit der sie rufen könnte, und das Wasser füllt ihr den Mund. Hustend und nach Luft schnappend wacht sie auf, ihre Kehle ist wie zugeschnürt, ihr Gesicht naß vor Tränen.

Jetzt, wo sie angefangen hat zu weinen, scheint sie nicht wieder aufhören zu können. Bei Tag,

Weitere Kostenlose Bücher