![Ein Wirbelwind namens Millie (German Edition)]()

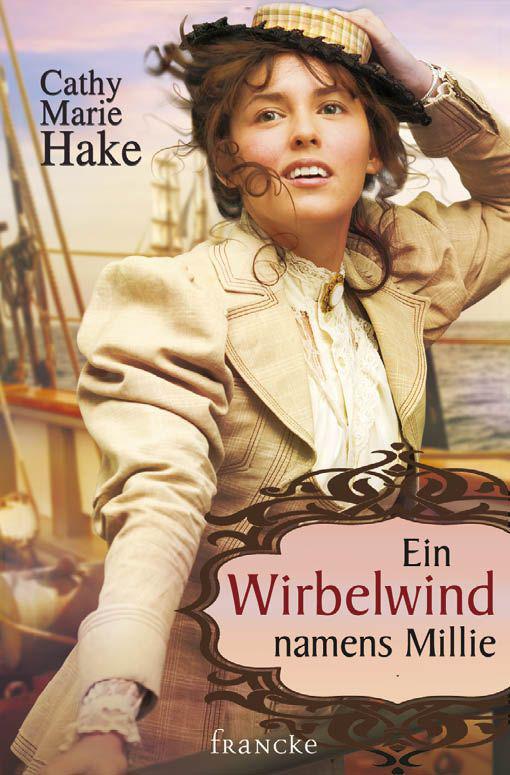

Ein Wirbelwind namens Millie (German Edition)

ihr da oben?“ Jemand polterte mit schweren Schritten die Treppe hinauf. „Die Antworten sind gekommen. Ich wollte sie gleich vorbeibringen“, ertönte Chickys Stimme.

Daniel rannte zur Treppe. Einen Moment später saß er neben Millicent auf dem Sofa. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihn so dicht neben sich haben wollte, aber letztlich hatte sie keine andere Wahl, denn er hielt die ersehnten Telegramme in der Hand.

Ihre Hände zitterten, als er ihr das erste Telegramm reichte. Es war seltsam, Audreys Worte, die sie immer so ordentlich und schön aufschrieb, in Clickys großen, maskulinen Buchstaben zu lesen. Liebe Miss Fairweather, ich liebe dich. Ich vermisse dich. Mir geht es gut. In der Schule haben sie gesagt, ich bin zu schlau, deshalb bin ich in eine Klasse mit größeren Mädchen gekommen. Deine Schulstunden haben mir besser gefallen. Bitte komm uns bald besuchen. Dann kannst du wieder meine Lehrerin sein. Dann sind Fiona und ich wieder glücklich. Komm bald, Audrey.

Sie schloss die Augen und drückte das Telegramm an ihre Brust. Liebe Audrey. Schon so erwachsen, so verantwortungsvoll und vorsichtig.

Liebevoll strich Daniel ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. „Es scheint ihr einigermaßen gut zu gehen.“

Mit einem tiefen Atemzug öffnete Millicent das zweite Telegramm von Fiona. Liebe Miss Fairweather, ich habe dich so lieb. Ich vermisse dich. Alastair kann mir deine Briefe bringen, dann kann er doch auch dich zu mir bringen. Komm ganz schnell. Ich bin traurig, weil du weg bist. Die Schule war schrecklich. Sie waren gemein zu mir. Sie haben mir Flora weggenommen. Ende. Ich liebe dich, Fee.

„Oh nein!“ Millicent senkte den Kopf.

„Wer ist Flora?“

„Ihre Puppe. Ich habe sie für Fee gemacht ...“ Ihre Stimme brach ab. Daniel hatte sich emotional von ihr abgeschnitten, und trotzdem erwartete er von ihr, dass sie ihm ihr Herz ausschüttete? Sie schüttelte den Kopf. „Vielen Dank, dass du dich um die Telegramme gekümmert und sie bezahlt hast, Daniel. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir dafür bin.“

„Mach noch eine Puppe. Dann schicken wir sie Fee.“

Sie nickte.

Nervös räusperte sich Daniel. „Willst du deiner Schwester die Telegramme zeigen?“

Einen Moment lang dachte Millicent nach, dann schüttelte sie den Kopf. Auf keinen Fall wollte sie Isabelles kleines Glück in all der Trauer trüben, indem sie ihr von ihren Sorgen um die Mädchen erzählte. „Nein.“ Vorsichtig faltete sie die Papiere und steckte sie tief in ihre Schürzentasche. „Ich glaube, es wäre besser, wenn Isabelle noch nichts davon erfährt.“ Bisher hatte sie ihre Sorgen und ihre Freude immer mit jemandem teilen können – ihrer Schwester, Frank, der Köchin oder der Haushälterin bei den Eberhardts, und in der letzten Zeit sogar mit Daniel. Doch das hier kann ich mit niemandem teilen außer mit Gott.

* * *

Am nächsten Morgen wachte Daniel vom leisen Quietschen einer Tür auf, und sofort sprang er aus dem Bett, als hinge sein Leben davon ab. Und in der Tat, Millicents Kochkünste könnten wirklich jemanden umbringen. Er warf sich seinen Morgenmantel über und rannte in die Küche.

Leise zählte Millicent vor sich hin, während sie einen Löffel Kaffee nach dem anderen in die Kaffeekanne schüttete. Dabei zählte sie die Sechs zweimal. Die Elf auch. Bei zwölf hielt sie inne.

Der Kaffee würde hoffentlich nicht allzu schrecklich werden. Doch als sie schnell noch vier weitere Löffel in die Kanne schaufelte, wurde er ärgerlich. „Kaffee machen steht nicht auf deiner Liste, das ist meine Aufgabe!“

Völlig überrascht stieß Millicent einen Schrei aus und hätte beinahe die Kaffeekanne umgekippt. Zu Daniels Enttäuschung passierte das aber nicht. „Ich war als Erste wach. Ich habe dir gesagt, dass ich auch Dinge tue, die nicht auf meiner Liste stehen.“

„Aber nicht Kaffee machen. Das steht auf meiner Liste. Ich mache jeden Morgen den Kaffee.“

Mit einem wütenden Blick konterte sie: „Tust du jemals etwas, das nicht auf deiner Liste steht?“

„Ich habe dich geheiratet!“ Er konnte kaum glauben, dass er das gesagt hatte. Verzweifelt fuhr er sich mit der Hand durch die Haare und sagte: „Es tut mir leid.“

Ganz, ganz vorsichtig stellte Millicent die Kaffeekanne auf den Herd, drehte sich um und sah ihn an. Dann vergrub sie die Hände tief in ihren Schürzentaschen und flüsterte: „So weit ist es also gekommen.“

„Es tut mir leid. Ich habe es nicht so gemeint.

Weitere Kostenlose Bücher