![Eine Billion Dollar]()

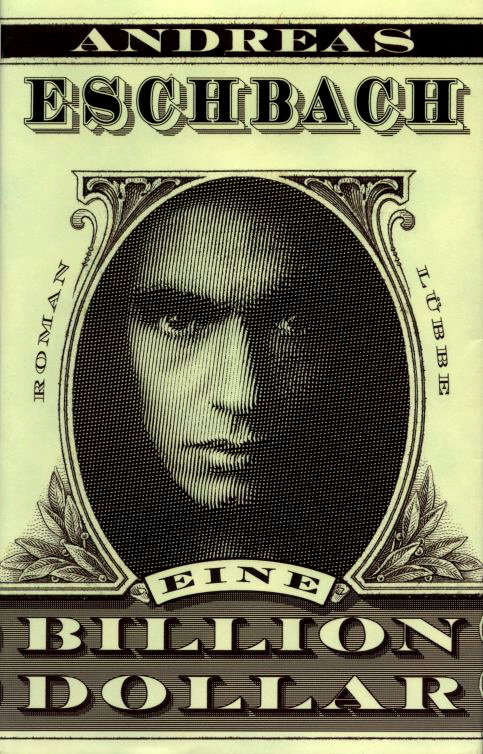

Eine Billion Dollar

gähnenden Abgrund sich auftun zu sehen von Gewalt und Elend und Missbrauch und Leid, eine klaffende Spalte, aus der nur Schreie nach draußen drangen und der Geruch von Blut. Es dauerte nur eine schrecklichen Lidschlag lang, aber ihn schauderte plötzlich beim Anblick der Palmen und des Meers und des Dorfes, das auf den ersten Blick wie die Idylle selbst ausgesehen hatte. Die tropische Szenerie kam ihm auf einmal vor wie eine Kulisse, wie die Tarnung eines furchtbaren Geheimnisses, wie Blumen, die auf einem Massengrab wuchsen.

»Wie viel ist ein Peso eigentlich wert, in Dollar?«, wandte er sich an Benigno.

»Etwa zwei Cent«, sagte der.

»Zwei Cent.« Er verteilte den Rest seines Geldes unter ihnen, stand auf und winkte Marco heran. »Rufen Sie die PROPHECY. Sie sollen den Geländewagen ausladen. Wir fahren nach Tuay.«

Die ersten Fischer kamen von ihrer morgendlichen Fangfahrt zurück, als der Geländewagen anlandete. Sie zogen ihre Boote den Strand hoch und sahen zu, wie das große, unnatürlich saubere Fahrzeug mit metallenen Rampen aus dem Motorboot bugsiert wurde.

Patricia deBeers war mitgekommen. »Ich will Ihnen doch nicht das ganze Abenteuer allein überlassen«, sagte sie.

»Ihre Haare werden leiden«, prophezeite John.

»Dreck kann man rauswaschen, Langeweile nicht.«

Die schmale Straße nach Tuay war mit weißem Bruchkies bedeckt und der Wagen im Nu staubig. Sie fuhren unter hohen, saftig wuchernden Bäumen und Palmen, an schlammigen Wasserlöchern vorbei, begleitet von Insektenschwärmen und ohrenbetäubendem Grillen, Zirpen und Zwitschern, und erreichten Tuay keine halbe Stunde später.

Der Ort sah aus, als sei er zur Zeit der spanischen Eroberung errichtet worden und seither unverändert geblieben. Eine Kirche, klobig und fahlbraun, erhob sich aus der Mitte einer Hand voll Häuser, in den Gassen dazwischen war fast kein Durchkommen für den Wagen. Es roch nach Feuer, Fisch und verrottenden Abfällen. Sie sahen Handwerker Schuhe besohlen und Bretter hobeln, sahen Frauen vor kochenden Töpfen hocken, sahen Schulkinder unter einem Sonnendach in Reih und Glied sitzen und ihrem Lehrer zuhören. Und sie sahen, überrascht, einen Hafen. Eine Hand voll Männer entlud braune Säcke und kistenweise Colaflaschen aus einem Schlepper, der am Kai vertäut war.

»Vielleicht kann die PROPHECY hier anlegen«, meinte Marco. »Dann könnten wir den Wagen einfach mit dem Kran zurück an Bord hieven.«

»Das überlegen wir uns auf dem Rückweg«, meinte John unwillig.

Joseph Balabagan war ein wohlgenährter Mann um die fünfzig, der, angetan mit einer kurzen Hose, einem sauberen weißen Polohemd und einer Schildmütze, vor seinem Haus mit seinem Moped beschäftigt war, als sie ankamen. Offenbar wollte es nicht so, wie er wollte, was ihn dazu veranlasste, abwechselnd an diversen Rädchen des Motors zu drehen, entnervt dagegenzutreten und wilde Beschimpfungen auszustoßen. Als Marco den Wagen neben ihm zum Stehen brachte, sah Balabagan unwillig auf, musterte sie kurz und abschätzig und schnaubte: »Ich habe keine Zeit.«

»Wir müssen mit Ihnen reden«, sagte John.

Der Fischaufkäufer gab seinem Moped einen Tritt. »Ich sagte, ich habe keine Zeit«, erwiderte er barsch. »Hören Sie schlecht?«

Eine schrille Frauenstimme schrie ihm aus dem Dunkel des Hauses etwas zu, worauf er wütend etwas zurückbrüllte, in dem eine Menge »Oo!« und »Oho!« vorkamen. Dann trat er den Starter seines Mopeds durch, wieder und wieder, aber erfolglos.

John gab Marco ein Zeichen, den Motor abzustellen. Hinter dem Mann kamen zwei kleine Mädchen aus dem Schatten des Ladens, in dem man viele ehemals blau gestrichene Holzkisten erkennen konnte und in den Kisten Fische, die in Eis gebettet waren. Der Geruch von Salz mischte sich mit dem Geruch schlecht verbrannter Abgase.

»Wir wollen mit Ihnen über Ihre Geschäftspraktiken reden«, erklärte John beharrlich. »Über die Kredite, die Sie den Fischern geben. Und über –«

In diesem Augenblick erscholl ein Schrei aus dem Haus, der einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Eine Frau schrie, spitz, durchdringend, schmerzgepeinigt.

»Verschwinden Sie!«, schnauzte Balabagan John an. »Haben Sie mich verstanden? Ich habe keine Zeit jetzt.«

John starrte ihn an, starrte das schäbige Haus an, hörte den Schrei von gerade eben noch in seiner Erinnerung widerhallen. Er sah die anderen ratlos an.

»John.« Patricia kam in die Lücke zwischen den Vordersitzen gerutscht.

Weitere Kostenlose Bücher