![Eine Billion Dollar]()

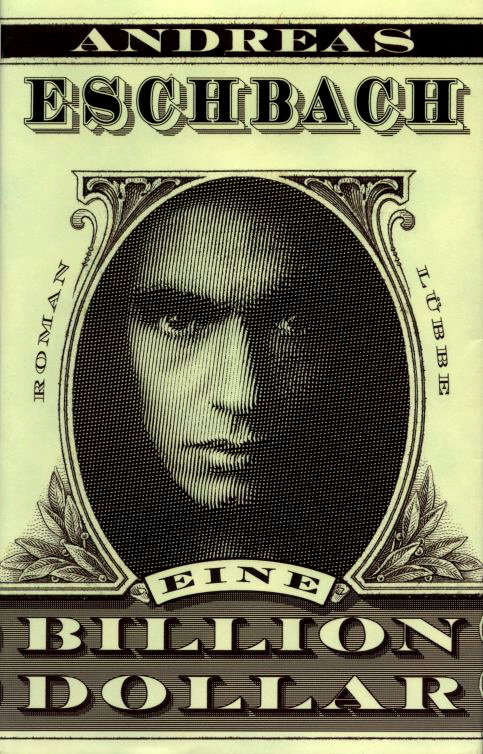

Eine Billion Dollar

dort, wo man Reis kaufen konnte und Kokosöl, von dem Fischaufkäufer mit seiner Eistruhe und dass es in Tuay nicht nur ein Telefon, sondern eine richtige Post gab, außerdem ein Amt und einen Doktor und eine Kirche.

»Fragen Sie sie«, sagte John schließlich zu Benigno, »wer ihnen das Dynamit verkauft.«

Plötzlich gefror ihnen das Lächeln auf den Gesichtern, guckten Augen weg, einer stahl sich davon, Dollarscheine hin oder her. John brauchte keinen Übersetzer, um zu erkennen, dass das eine unwillkommene Frage gewesen war.

»Sagen Sie Ihnen, das wir sie nicht verraten werden. Dass wir nichts mit der Polizei zu tun haben.«

»Das habe ich schon«, sagte Benigno.

John presste die Lippen zusammen und überlegte. »Schauen Sie, Benigno, es muss irgendjemanden geben, der von all dem, was hier geschieht, profitiert. Es muss jemanden geben, der etwas davon hat, dass alles so bleibt, wie es ist. Und es muss jemand sein, der die Macht hat, dafür zu sorgen, dass es bleibt, wie es ist. Ich will das nur verstehen, nichts weiter. Wir sind hier am äußersten Rand des Spinnennetzes, und alles, was ich will, ist, die Spinne zu finden. Sagen Sie ihnen das.« Er rollte sein Geldscheinbündel zusammen und schob es, für alle unübersehbar, zurück in die Tasche. »Sagen Sie ihnen auch, dass wir notfalls in ein anderes Fischerdorf gehen.«

Nun rückten sie zögernd damit heraus. Der Fischaufkäufer war es, der ihnen das Dynamit verkaufte. Der Fischaufkäufer verkaufte ihnen auch das Benzin, für die Boote, die einen kleinen Motor hatten und damit weiter hinausfahren konnten aufs Meer, dorthin, wo noch Fische waren. Fünf Pesos kostete das Benzin für eine Fahrt, aber die hatten die meisten nicht. Der Fischaufkäufer streckte einem das Geld vor, wollte aber acht Pesos dafür zurück.

»Üppig«, sagte John. »Das sind sechzig Prozent Zinsen.«

Die meisten der Fischer hatten Schulden, und die Schulden wurden mit der Zeit eher größer als kleiner. Irgendwie, sagten sie traurig, schafften sie es nicht, sie zurückzuzahlen. Ohne Dynamit war nicht daran zu denken, es zu schaffen. Es gab noch ein paar Stellen, geheime Plätze, weit draußen – eigentlich zu weit für ihre kleinen Boote –, dort konnte man noch Fische fangen, die diesen Namen verdienten, manchmal sogar einen lapu-lapu, den edelsten Fisch der Philippinen, der gutes Geld brachte. Auch wenn das meistens nur hieß, dass der Fischaufkäufer eine Zahl in seinem schwarzen Heft durchstrich und eine andere Zahl aufschrieb und man ihn doch noch einmal um Kredit bitten musste, um Reis zu kaufen.

»Wie viele solcher Fischaufkäufer gibt es?«, wollte John wissen.

In Tuay gab es nur den einen. Joseph Balabagan hieß er. Man durfte es sich nicht verderben mit Joseph Balabagan.

»Also bestimmt er den Preis«, nickte John verstehend, »und den Fischern bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu akzeptieren. Sie sind von ihm abhängig.«

Er habe versucht, seine Schulden zu bezahlen, erzählte einer der Männer, der mit dem Haken statt der rechten Hand. Im ersten Morgenlicht sei er hinausgefahren, weit hinaus, und habe gearbeitet bis zum Abend, bis er nichts mehr gesehen habe, bis fast zum Umfallen. Er nahm den Aufsatz ab und streckte den rechten Arm aus, der ausgezehrt war und von Narben übersät, mit diesem grässlichen Stumpf am Ende. An einem Abend sei es passiert. Er sei so müde gewesen, dass er kaum die Augen habe aufhalten können, und da habe er sich vertan, die Dynamitstange einen Augenblick zu spät losgelassen. »Meine schöne Hand«, fügte er in einem Englisch hinzu, das fremd war für seine Zunge, und obwohl er lächelte, wie sie alle immer lächelten, glänzten Tränen in seinen Augenwinkeln.

John sah ihn betreten an, versuchte sich vorzustellen, was das hieß, seine Hand zu verlieren, und konnte es nicht. »Und wovon leben Sie jetzt?«, fragte er leise.

Der Fischer senkte den Blick, besah sich die geflochtene Matte, auf der sie saßen, hatte plötzlich einen harten Zug um den Mund. »Meine Tochter schickt Geld. Sie arbeitet als Kindermädchen in Hongkong«, ließ er Benigno übersetzen.

»Als Kindermädchen?«, wunderte sich John.

Benigno räusperte sich verschämt. »Das heißt wahrscheinlich, als Prostituierte«, erklärte er leise.

»Oh.« John sah in die Runde der braunhäutigen, invaliden Männer, die mit sanftem Lächeln, aber traurigen Augen um ihn herumsaßen, und glaubte wie in einer fiebrigen Vision plötzlich hinter jedem von ihnen einen

Weitere Kostenlose Bücher