![Eine Billion Dollar]()

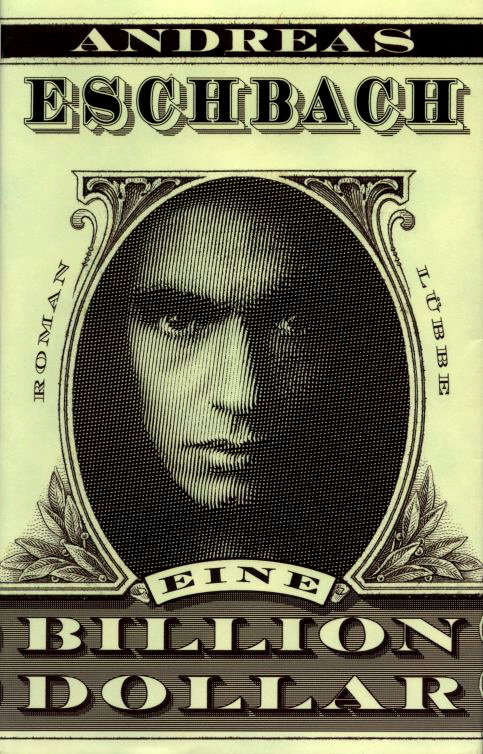

Eine Billion Dollar

betreffend, den ich für bedenkenswert halte.«

»Nämlich?«, fragte Froeman finsteren Blicks.

»Es hat ihn nicht sehr beeindruckt, von der Affäre zu hören. Er meinte, seines Wissens habe jeder Präsident, der jünger war als sechzig, Affären gehabt.«

»Ja, das stimmt«, rief ein dürrer junger Mann, der direkt neben dem Overheadprojektor saß.

McCaine verschränkte die Hände. »Möglicherweise überschätzen wir die Wirksamkeit dieser Geschichte.«

»Hmm«, machte Froeman. Er beugte sich vor, eine Bewegung, die bei ihm aggressiv wirkte, stützte die Ellbogen auf und begann, an dem dicken Siegelring zu drehen, den er an einer Hand trug. »Es kommt darauf an, wie man es macht«, sagte er, nachdem er eine Weile vor sich hin gestarrt hatte. »Angenommen, wir machen nicht die übliche Enthüllungsgeschichte, sondern… Ja. Wir können ihn wegen was anderem drankriegen. Das ist sogar besser. Wir lassen zuerst etwas durchsickern – nichts Konkretes, nichts Beweisbares. Es muss für ihn so aussehen, als könnte er davonkommen, indem er einfach alles leugnet.«

»Und dann?«, fragte der Mann neben ihm, ein dicker Schwarzer mit einer Narbe am Kinn, skeptisch.

»Wenn wir ihn dazu bringen, die Affäre unter Eid zu leugnen«, erklärte Froeman mit bösem Lächeln, »dann hat er seinen Amtseid gebrochen. Dann können wir mit den Beweisen herauskommen und ihm das Genick brechen, wann immer wir wollen.«

»Seit wann schwört ein amerikanischer Präsident, dass er keine Affäre haben wird?«, knurrte sein Nebenmann.

Froeman hob abfällig die Augenbrauen. »Mit dem Amtseid schwört ein Präsident, die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika zu achten. Wollen Sie mit mir diskutieren, ob ein Meineid ein Gesetzesbruch ist?«

»Moment!« McCaine hob die Hand. »Ich will den Präsidenten nicht stürzen. Ich will ihn nur mit anderen Dingen beschäftigt halten.«

Froeman nickte unduldsam. »Schon klar. Das machen wir schon. Aber Sie hätten nichts dagegen, wenn Sie ihn anrufen und um die eine oder andere Gefälligkeit bitten könnten, nehme ich an?«

John erwachte ungewöhnlich früh, und als er hinauf an Deck kam, roch es nach Rauch. Er sah zum Himmel hinauf, der grau war, ein ungesundes, bedrohlich aussehendes Grau: keine Wolken, sondern Rauch.

An Bord waren noch alle Sonnenverdecke eingerollt und niemand zu sehen. Aber man konnte schon die Hitze des Tages erahnen, der auf sie wartete.

Er stieg hinauf zum Sonnendeck, setzte sich an den noch ungedeckten Frühstückstisch und betrachtete die Landschaft, die so herrlich war, als hätten sie das Paradies wiedergefunden.

Einige Zeit später kam Benigno die Treppe herauf. Er lächelte unfroh, als er John entdeckte. »Magandang umaga po, Ginoong Fontanelli«, sagte er und setzte sich zu ihm.

»Auch Ihnen einen guten Morgen, Ginoong Tatad«, erwiderte John. Er deutete auf den leeren Tisch. »Fällt Ihnen etwas auf?«

»Es ist nicht gedeckt.«

»Das meine ich nicht. Dazu ist es noch zu früh.«

Der Filipino starrte die Tischplatte an, verzweifelt um eine Antwort bemüht.

»Er ist grau«, half ihm John schließlich. »Aber eigentlich sollte er weiß sein.« Er wischte mit der flachen Hand über die Platte und hielt ihm dann die Handfläche hin. Sie war schwarz verfärbt. »Ruß von den Waldbränden in Indonesien.«

Benigno musterte die Hand, dann die Spur, die sie auf dem spezialversiegelten Holztisch hinterlassen hatte. »Das ist unheimlich« sagte er schließlich.

»Nicht wahr? Man hat das Gefühl, dass die Entwicklung sich zuspitzt.« John zog ein Tuch aus der Tasche und wischte die Hand notdürftig daran ab. »Ich habe übrigens vor, heute noch einmal auf die Insel zu fahren und mit den Leuten im Dorf zu sprechen. Es gibt da noch ein paar Dinge, die mir unklar sind.«

33

Dass die Männer wiedergekommen waren, die Pedro und Francisco beim Dynamitfischen erwischt und nicht angezeigt hatten, machte im Nu die Runde, und dass sie heute Zehn-Dollar-Noten verteilten, echte amerikanische Dollar, blieb auch nicht lange ein Geheimnis. Bald saßen die Besucher umringt von all denen, die an diesem Tag nicht hinausgefahren waren, sei es, dass sie keine Boote mehr besaßen, sei es, dass sie für die Arbeit des Fischens nicht mehr taugten, und fragten nach allen möglichen Dingen, über das Dorf, ob es ein Telefon gab, wo sie die Lebensmittel kauften, die sie nicht selber ernteten oder fingen, und wo sie ihren Fisch verkauften. Sie erzählten ihnen von Tuay und dem Markt

Weitere Kostenlose Bücher