![Eine Billion Dollar]()

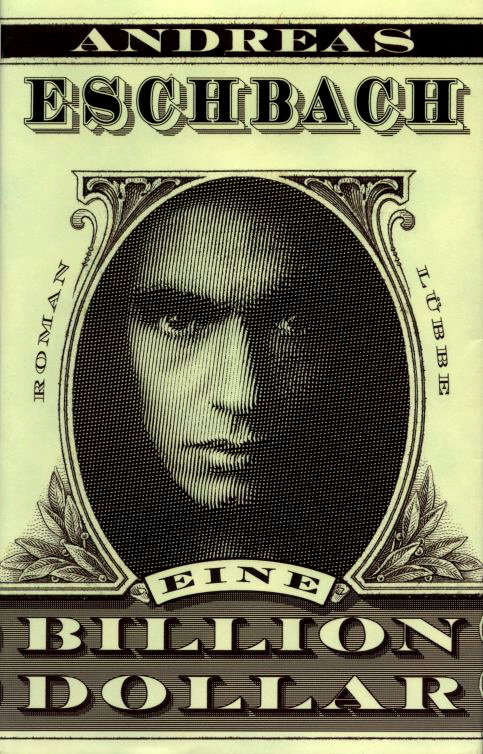

Eine Billion Dollar

»Fragen Sie ihn, ob seine Frau ins Krankenhaus muss.«

»Wie kommen Sie darauf?«

»Der Schrei gerade. So schreit nur eine Frau, bei der die Wehen einsetzen.«

Gleich darauf waren sie unterwegs nach Lomiao, der nächsten größeren Stadt, in der es ein Krankenhaus gab. Marco fuhr, was die Kolben – und die Straßen – hergaben, John und Benigno drängten sich auf dem Beifahrersitz, Patricia und das Ehepaar Balabagan auf dem Rücksitz. Die Frau war schweißgebadet und kaum bei sich, sie stöhnte, atmete hechelnd und hatte einen Bauch, mit dem sie die Rückbank alleine hätte ausfüllen können. Die Schlaglöcher und Spurrillen mussten eine einzige Folter für sie sein.

Nach fünfzehn Meilen tauchten endlich die ersten Ausläufer der Stadt auf, wild wuchernde Wellblechhüttensiedlungen voller Menschen, grelle Werbeplakate, Fahrräder und Mopeds. Balabagan beugte sich vor und dirigierte sie aufgeregt durch die Straßen, bis sie ein Gebäude erreichten, das unzweifelhaft ein Krankenhaus war. Der Fischaufkäufer rannte in die Anmeldung, seine Frau lag totenbleich auf dem Sitz und hauchte in einem fort etwas, das nur Gebete sein konnten, die Hände auf den Leib gepresst. Sie sah aus, als sei sie dem Tode näher als dem Leben. Patricia hielt ihr den Kopf, und alle sahen sie ungeduldig zu der breiten Tür, aus der jeden Augenblick Ärzte und Krankenschwestern herausstürmen mussten.

»Endlich«, entfuhr es Marco, als sich der Türflügel bewegte, aber es war nur ein verzweifelter Joseph Balabagan, der zurückkam und stammelte: »Ich habe nicht genug Geld… Sie wollen sie nicht nehmen, wenn ich nicht bezahlen kann…«

John griff in die Tasche. »Wie viel brauchen Sie?«

»Es kostet 650 Pesos, und ich habe nur 500…«

»Hier, zehn Dollar. Nehmen sie hier Dollars?«

»Ich weiß nicht. Ich werde fragen.« Der Mann zitterte, als er wieder hineinging, aber offenbar akzeptierte das Krankenhaus Dollars, denn gleich darauf kamen zwei Schwestern mit einer Liege und halfen, die hochschwangere Frau aus dem Auto zu heben.

Krankenhäuser scheinen überall auf der Welt gleich auszusehen, dachte John. Sie hatten den Wagen ein Stück weiter geparkt und saßen nun in der Eingangshalle, in der Hoffnung, dass entweder Balabagan wieder auftauchen würde oder sie Nachricht bekämen, was los war.

»Ich habe«, sagte John zu Patricia, »mich gewundert, dass Sie wissen, wie eine Frau in den Wehen schreit.«

Sie hob amüsiert die Augenbrauen, die schon jedes Modemagazin auf Erden geziert hatten. »Wieso das denn?«

»Irgendwie wirken Sie nicht, als wüssten Sie so etwas.«

»Wie wirke ich denn?«

»Na ja… Als wären Sie über derlei Dinge erhaben.«

Sie seufzte. »Sie denken doch nicht etwa, deBeers sei mein richtiger Name? Ich heiße Patricia Miller, und aufgewachsen bin ich in Maine, wo es am trübseligsten ist. Ich habe vier jüngere Schwestern, die alle zu Hause zur Welt kamen, alle im Winter und vorzugsweise nachts, bevor die Hebamme da war. Ich versuche derlei Dinge zu vermeiden, aber ich bin nicht darüber erhaben.«

»Ach so«, sagte John und kam sich schrecklich dämlich vor.

Nach einer Weile kam ein verlegener Joseph Balabagan an, seine New-York-Yankees-Schirmmütze in den Händen drehend. »Es tut mir leid, dass ich so unhöflich war zu Ihnen«, sagte er und schluckte, »wo Sie mir doch der Himmel geschickt hat, wie ich jetzt weiß…« Er biss sich auf die Lippen, machte eine schroffe, linkische Geste mit dem rechten Arm, als werfe er etwas weit von sich. »Dieses Motorrad! Es macht mich wahnsinnig! Immer, wenn ich es brauche, funktioniert es nicht. Ich sollte es wegwerfen. Ja, wirklich, das sollte ich.«

»Wie geht es Ihrer Frau?«, fragte Patricia.

Er wedelte mit den Händen. »Besser, sagen sie. Es ist noch nicht so weit – drei Tage noch, sagen sie. Ich soll noch einmal nach Hause gehen…«

Eine eigenartige Mischung aus Zufriedenheit und Rastlosigkeit erfüllte John. Zufriedenheit, weil sie mit ihrem Auftauchen einer offensichtlich verzweifelten Frau hatten helfen können – und Rastlosigkeit, weil der Mann dieser Frau der war, den er gesucht hatte, und doch so gar nicht dem Bild entsprach, das er sich nach den Erzählungen der Fischer von ihm gemacht hatte. Balabagan war keine Antwort auf seine Frage. Er mochte die Fischer ausbeuten, aber er war auch nur ein Glied in der Futterkette. Sie waren einen Schritt weiter im Spinnennetz, aber die Spinne hatten sie noch nicht gefunden.

Er bedeutete dem

Weitere Kostenlose Bücher