![Eine Billion Dollar]()

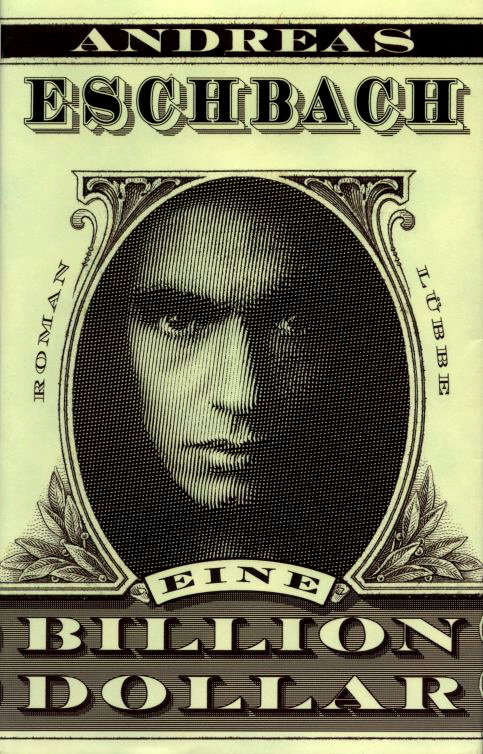

Eine Billion Dollar

nicht. Klingt ein wenig wie eines dieser Pamphlete, die beweisen wollen, dass Einstein Unrecht hatte oder dass die Evolutionslehre nicht stimmen kann. Die einem irgendwelche Spinner mit verfilztem Bart und irrem Blick am Times Square in die Hand drücken.« Er legte die Blätter beiseite, als seien sie von Flöhen besiedelt.

»Wieso?«, setzte John ihm zu. »Sag mir, was nicht stimmt. Ich habe das nachgelesen. Geldschöpfung funktioniert so. Über die Zentralbank oder über die Geschäftsbanken. Das hat Lorenzo nicht erklärt, aber ich kenne das Spiel ja aus meiner eigenen Bank: Jemand legt Geld an, ich leihe es aus an jemanden, der es wieder bei mir anlegt, sodass ich es wieder ausleihen kann, und immer so fort. So entstehen immer mehr Guthaben, und die gelten als Geld. Stimmt doch, oder?«

»Ja«, nickte Paul widerwillig.

»Aber das, was er sagt, steht nicht in den Büchern, die ich gelesen habe. Dabei liegt es auf der Hand. Denn zusammen mit Guthaben müssen Schulden entstehen. Immer, zwangsläufig. Und zwar, durch die Zinsen, mehr Schulden als Guthaben. Das ganze System ist unumkehrbar. Man muss es immer weiter treiben, und je mehr man sich anstrengt, desto tiefer reitet man sich hinein ins Verderben. Ein Schneeballeffekt.«

Paul Siegel blinzelte irritiert. »Ich weiß nicht. Das ist eine ziemlich unorthodoxe Sicht der Dinge… Das widerspricht allem, was ich gelernt habe.«

»Das ist mir schon klar.« John ließ sich zurück in den Sessel fallen. »Und ich weiß auch beim besten Willen nicht, was ich mit all dem anfangen soll.«

Eine Weile herrschte Schweigen. Ein leises Rascheln vom Schreibtisch her verriet, dass Paul den Text noch einmal las. »Du hast nur die beiden Alternativen«, meinte er schließlich. »Entweder Geldwirtschaft, mit all ihren Vor-und Nachteilen, oder du kehrst in irgendeiner Form zur Tauschwirtschaft zurück. Die hauptsächlich Nachteile hat. Ich meine, gut, vorstellbar ist, dass heutzutage mit all den Computern und per Internet allerhand machbar wäre, was früher nicht ging… Aber ich habe, ehrlich gesagt, nicht die Fantasie, mir das in Einzelheiten auszumalen.«

»Glaubst du«, fragte John, »dass wir, wenn uns eine geniale Alternative zum Geldsystem einfallen würde, überhaupt die Macht hätten, es durchzusetzen?«

»Nein«, sagte Paul ohne Zögern.

»Der größte Konzern der Welt? Das größte Privatvermögen aller Zeiten?«

»Nie im Leben. Da wäre sich die Welt auf einmal einig. Aber gegen dich.«

»Ja«, nickte John und legte den Kopf nach hinten, auf die Lehne. »Genau das denke ich auch.«

In seinem Schädel pochte es. Er spürte ein Unwohlsein, ein bisschen so, als habe er etwas übersehen, einen Zusammenhang, irgendein wichtiges Detail, nur wollte ihm nicht einfallen, was. Aber vielleicht wurde er auch einfach nur krank. Er fasste sich an die Stirn. Heiß. Na also, kein Wunder nach diesen Wochen voller Stress.

Er stand auf. Draußen dämmerte es schon. »Ich geh heim«, sagte er. Paul sah ihn überrascht an. »Mir ist nicht gut. Besser, ich trinke einen Kräutertee und gehe zeitig zu Bett.«

»Oh«, sagte Paul. »Tu das.« Er hob die Übersetzungen in die Höhe. »Kann ich das noch eine Weile behalten? Vielleicht fällt mir ja was dazu ein.«

»Klar, kein Problem. Retten wir die Welt ein andermal.«

Ein ekliger Schneeregen empfing ihn, als sie vor dem Schloss ankamen. »Soll ich durch die Garage fahren, Sir?«, fragte der Chauffeur. Auf diesem Wege wäre man trockenen Fußes ins Haus gelangt, allerdings über zahlreiche Treppen, die John im Augenblick schlimmer vorkamen als fünf Schritte durch den Regen.

»Nein«, sagte er. »Es geht schon.«

Drinnen nahm ihm der Butler den feuchten Mantel ab, reichte ihm ein angewärmtes Handtuch für die Haare und, nachdem John sich abgetrocknet hatte, Kamm und Spiegel. John bat ihn, ihm einen Erkältungstee bringen zu lassen, und schleppte sich hinauf in seine Räume.

Das Zimmermädchen brachte den Tee, Francesca, nach all den Jahren immer noch so scheu wie damals, als sie in der Villa in Portecto angefangen hatte. Sie stellte ihm das Tablett hin, auf dem eine kleine, wertvolle Porzellankanne stand, eine dazu passende Tasse, Zitrone, Milch, Zucker, eine kleine Sanduhr, in Gold gefasst, die anzeigte, wann das Teesieb herauszunehmen war, und ein Ablegeteller dafür. Da die richtige Zeit gerade abgelaufen war, nahm sie das Teesieb heraus und schenkte ihm eine Tasse Tee ein.

»Grazie«, sagte John.

»Prego«,

Weitere Kostenlose Bücher