![Friss oder stirb]()

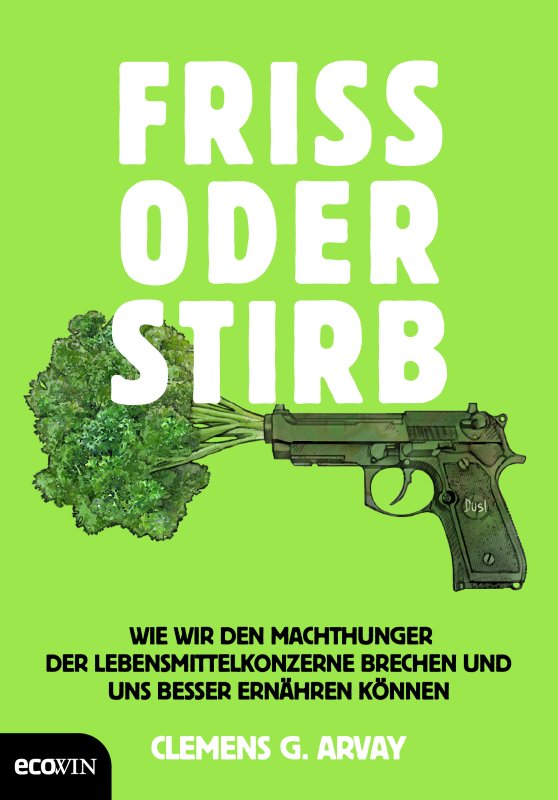

Friss oder stirb

kleines Kürbisfeld mit etwa 800 Quadratmetern, das jedes Jahr zwischen einer und eineinhalb Tonnen Hokkaidokürbisse abwirft, was 1.000 bis 1.500 Kilogramm entspricht.

Die wichtigsten Vorteile der Mischkultur auf einen Blick

Ökologie

Gegenseitige positive Beeinflussung der Pflanzenarten; gute Bodenbefestigung durch unterschiedliche Wurzeltiefen und Bewurzelungsmuster; gute Bodendeckung während der gesamten Saison, dadurch günstige Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Bodens; Schutz vor Bodenerosion.

Biodiversität

Beim Aufkommen von Schädlingen können die Ausfälle aufgrund der hohen Zahl unterschiedlicher Arten im Vergleich zur Monokultur minimiert werden; Erhalt der agrarischen Sortenvielfalt (Agrodiversität).

Versorgung

Gestaffelte Ernte, das heißt, die Erntezeiten der verschiedenen Kulturpflanzen greifen ineinander über oder wechseln einander ab; ganzjährig hohe Betriebs- und Vermarktungsvielfalt

Formen der Mischkultur

Gestaffelte Mischkultur

Durchmischung nur während eines bestimmten Entwicklungsstadiums der Kultur (zum Beispiel durch Untersaat, also durch die Aussaat einer bodendeckenden Pflanzenart wie Klee unter der eigentlichen Kulturpflanze). Der Maschineneinsatz ist uneingeschränkt möglich.

Streifenmischkultur

Streifenweise, mehrjährige Anlage von einander abwechselnden Arten. Die Streifenabfolge beginnt nach dem Rotationsprinzip immer wieder von vorne. Bei dieser Form der Mischkultur ist die maschinelle Bearbeitung mit angepassten Traktoren möglich.

Reihenmischkultur

Reihenweiser Anbau von einander nach dem Rotationsprinzip abwechselnden Arten. Die Arbeit erfolgt händisch oder mit kleinen Maschinen wie Einachsschleppern und Motorhacken.

Echte Mischkultur

Durchmischte Kultivierung verschiedener Arten mit zufälliger Verteilung.

„Kann man als biologischer Kleingemüsebauer überleben?“, wollte ich von Jean-Philippe Genetier wissen.

„Man kann gut davon leben, wenn es gelingt, Alternativen zum Großhandel zu finden oder aufzubauen. Deswegen brauchen wir Bauern die Konsumenten. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind sehr wichtig, sie haben eine politische Rolle. Wenn man als Verbraucher industrielle, auch bio-industrielle Waren im Supermarkt kauft, dann ist das wie eine politische Wahl. Man gibt dann der Agrarindustrie die Stimme. Ich glaube aber, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sich der Probleme mehr und mehr bewusst werden und beim Einkaufen immer besser aufpassen. Das ist der einzige Weg, um eine Landwirtschaft zu haben, die die Natur respektiert und die Menschen respektiert.“

Jean-Philippe öffnete die Tür zu seinem Gemüselager, das bunt gefüllt war mit allen möglichen Wurzeln und Früchten in verschiedensten Farben, mit Salatköpfen und Kisten mit grünen Blättern, manche groß, andere klein, die einen einheitlich grün, die anderen in verschiedenen Farbtönen marmoriert oder gesprenkelt. „Ich vermarkte mein Gemüse über Abonnements von Bio-Kisten, die ich ein- bis zweimal pro Woche, je nach Vereinbarung, an die Kunden zustelle. Die bäuerliche Direktvermarktung bringt mir großen Nutzen. Auch die Konsumenten haben etwas davon: Sie wissen genau, wer ihr Gemüse angebaut hat, können meinen Betrieb jederzeit besichtigen und bekommen nur die frischeste Ware.“

Einmal, im Februar 2010, da legte Jean-Philippe seinen Kunden einen handgeschriebenen Brief in die Bio-Kisten, den er vervielfältigt hatte und worin er darlegte, weshalb wir beim Einkaufen bewusste Entscheidungen treffen sollten, um die Entwicklung in der Landwirtschaft mit zu beeinflussen. Es folgt ein Auszug aus dem Schreiben, das Jean-Philippe den „Gärtnerbrief“ nannte:

Wenn Ihr Bio-Gemüse im Supermarkt, bei Discountern oder in großen Bio-Märkten kauft, was passiert dann?

1) Ihr fördert nur die größten Bauern, welche die größten Mengen liefern können und sich billige Preise pro Wareneinheit leisten können. Das sind spezialisierte Landwirte, die industriell arbeiten, was immer unter hohem Einsatz von Erdöl und mit unterbezahlten Arbeitskräften geschieht.

2) Solche Produkte werden über weite Strecken transportiert – noch mehr Erdöl, Verschmutzung, Lärm, Energieverschwendung … Die Nachfrage wird immer größer, aber die regionalen Bauern immer weniger: Ein Teufelskreis.

3) Weil im Supermarkt immer alles zu jeder Jahreszeit verfügbar sein muss, verlieren wir unser Wissen über saisonales und lokal angepasstes Obst und Gemüse. Denkt an die Birnen aus

Weitere Kostenlose Bücher