![Gefangen in Afrika: Roman nach einer wahren Geschichte (German Edition)]()

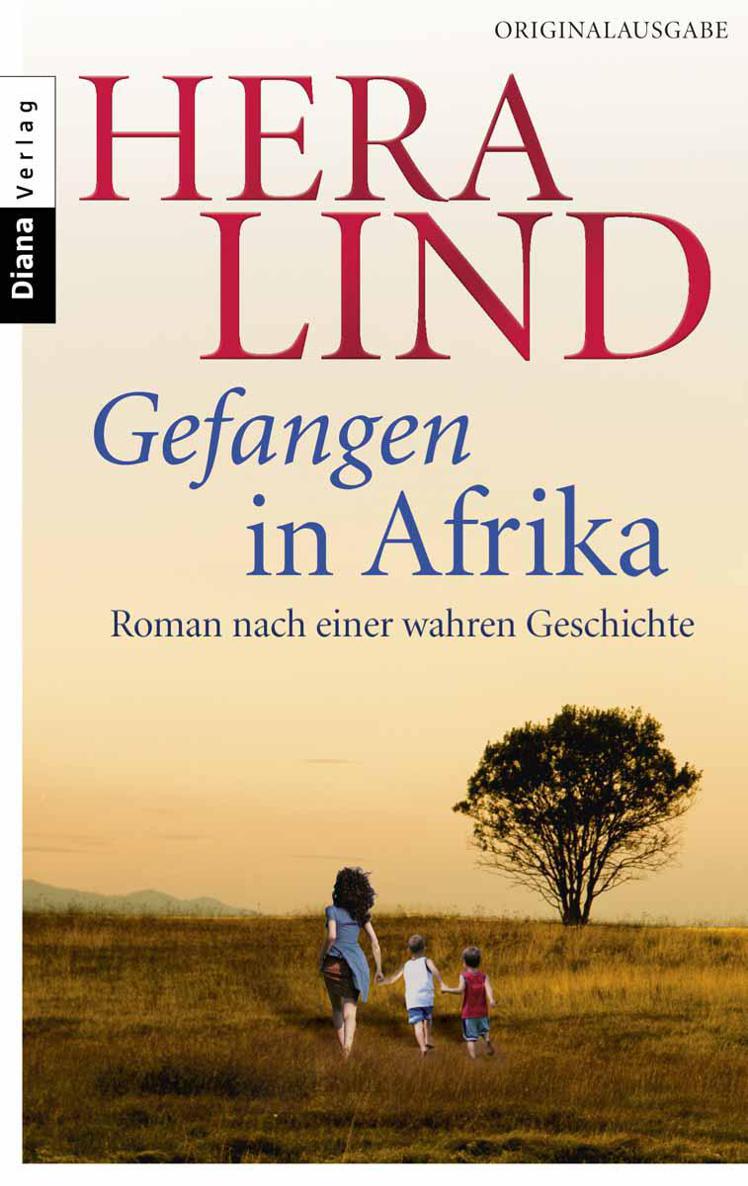

Gefangen in Afrika: Roman nach einer wahren Geschichte (German Edition)

Über eine Hühnerleiter kletterte man in die zwei Kammern im Obergeschoss. Hier hauste meine Tante, die Schwester meines Vaters. Sie war eine alte Jungfer, nichts wert und darum eine Schande für uns. Wir Kinder durften nicht mit ihr sprechen, und wenn wir es heimlich doch taten, gab es Schläge.

Die ärmliche Ortschaft hieß Glatten und lag am Flüsschen Glatt, das mal plätschernd, mal rauschend unsere Einöde durchzog. Sie hatte achthundertfünfzig Einwohner, die mehr schlecht als recht ihr Dasein fristeten. Sommers wie winters schufteten sie, ohne nach rechts und links zu schauen. Es gab keine Alternative: entweder überleben oder verhungern. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, in welch bitterer Armut und Kälte ich aufgewachsen bin. Und mit Kälte meine ich nicht nur die frostigen Temperaturen innerhalb unserer unbeheizten, feuchten Mauern. Mit Kälte meine ich Lieblosigkeit, Schläge, Hunger und Angst. Angst vor meinen eigenen Eltern. Mein Gitterbett stand in ihrem düsteren Schlafzimmer, in dem sie sich nicht mehr berührten. Meine Eltern stritten und schrien sich an, manchmal schlug mein Vater meine Mutter, während die Gitterstäbe unheimliche Schatten auf die grauen Wände warfen und draußen der Sturm heulte.

Mein Großvater, ein einfacher Straßenwart, hatte nach dem Ersten Weltkrieg alle verwertbaren Steine und Balken zusammengetragen und daraus mithilfe von Lehm und Stroh mein Elternhaus zusammengeschustert. Die kalten Steinfußböden waren mit Sand ausgestreut; erst als mein Vater heiratete, legte er Linoleum und Fliesen in die kargen Räume. Gegen einen Stromanschluss hatte sich mein Vater immer vehement gewehrt. Das sei ihm zu teuer, doch schließlich konnte ihn die Angestellte vom Elektrizitätswerk doch überzeugen: »Sonst lebst du ja wie im Mittelalter, Gottlieb! Deine Karoline wird bestimmt lieber mit einem elektrischen Bügeleisen arbeiten als mit dem mit glühenden Kohlen gefüllten Ding hier! Schau, du hast schon wieder einen schwarzen Fleck auf dem Hemd!«

Verärgert hatte sich Gottlieb den durchgeschwitzten Hemdkragen, der schon zweimal gewendet und hundertmal geflickt worden war, vom Hals gerissen und ihn seiner Frau hingeworfen. Karoline war froh, dass sie dafür keine Kopfnuss von ihm bekam.

Wie oft war ein mühsam gewaschenes Hemd, ein von Hand gestärkter Kragen, ein bretthartes kaltes Bettlaken, das tagelang in der Stube zum Trocknen gehangen hatte, im letzten Moment durch die Kohle verdorben worden! Dann brach meine Mutter in bittere Tränen aus und musste mit der schweren körperlichen Arbeit von vorn beginnen. Wäschewaschen bedeutete, die Wäsche in Trog oder Sack zum Waschhaus ins Dorf zu schleppen, sich auf der Holztrommel die Finger wund zu scheuern, sich die Schrunden und Blasen an den Händen entweder mit heißem Wasser zu verbrühen oder mit eiskaltem Schwemmwasser blau zu frieren, die nasse Wäsche die vier Kilometer zu uns ins Tal zurückzuschleppen und sie dann dort in der winzigen Wohnstube aufzuhängen. Sobald wir Kinder laufen konnten, mussten wir mit zum Waschhaus. Ich sehe uns drei noch den Handkarren mit Schmutzwäsche ins Dorf hinunterziehen. Die zusammengeknoteten, ausgebeulten Bettlaken sahen aus wie dicke Eisbären mit Ohren. Sie thronten im Handwagen, sie durften fahren, aber ich musste barfuß nebenher laufen. Als Erstes musste der große Waschkessel beheizt werden. Wir hatten auf dem Hinweg bereits Brennholz gesammelt, so viel unsere kleinen Hände tragen konnten. Die Mutter steckte es in die Ofenklappe und stocherte mit dem Schürhaken, bis endlich die Flamme unter dem Kessel züngelte. In der Zwischenzeit musste die fleckige, stark verschmutzte Wäsche eingeweicht werden. Träge schwamm sie in der kalten Brühe und wurde dann auf einem großen Brett mit Kernseife geschrubbt. Die Hände meiner Mutter waren keine zärtlichen Hände mit gepflegten Fingern, die nach Mami und Handcreme, nach Wärme und Trost dufteten. Sondern grobknochig und schmutzverkrustet – Hände, die nur zum Arbeiten und Schlagen da waren. Die nötigen zwei Mark für das Waschmittel hatte meine Mutter oft nicht dabei. Dann versuchten wir, die Wäsche mit kalter Asche zu waschen, ein Unterfangen, das die Wäsche oft mehr verschmutzte, als sie zu säubern. In solchen Momenten schlug Mutters Hand noch schneller zu als sonst, und wir hüteten uns, sie zu reizen.

Kochte das Wasser im Kessel, wuchteten wir mithilfe von langen Stöcken die Wäsche hinein. Der beißende Geruch

Weitere Kostenlose Bücher