![Gruenkohl und Curry]()

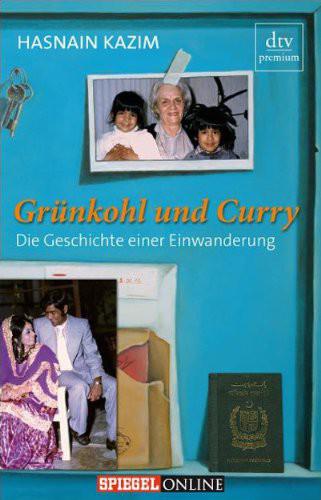

Gruenkohl und Curry

einer der schönsten Momente in meinem Leben sein würde. Es würde der Tag sein, ab dem ich endlich keine Sorge mehr haben müsste, abgeschoben zu werden.

Jetzt hatte ich noch vier Jahre bis zum Abitur und ich wusste, ich kann in dem Land bleiben, studieren und arbeiten, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht hatte.

Es war schön, diesen Brief in Händen zu halten. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Eben schön. Kein Jubelgefühl. Plötzlich schoss mir zum allerersten Mal der Gedanke durch den Kopf: Irgendwann hatte es so kommen müssen. Wozu die Aufregung all die Jahre, die Streitereien mit den Behörden, die Gerichtsprozesse, der ganze Quatsch? Die hätten es nie gewagt, uns abzuschieben. Oder doch?

Ich rief meine Mutter an und erzählte ihr von dem Schreiben. Sie sagte nur: »Ach so. Na ja, gut. Dann bis später.«

An diesem Tag kam sie eine Stunde früher als sonst nach Hause. Sie nahm sofort den Brief und überflog ihn.

»Na endlich, das ist ja schön«, war überraschenderweise alles, was sie sagte.

Dann rief sie der Reihe nach bei den Freunden an, die uns in all den Jahren zur Seite gestanden hatten. Am Abend meldete sich mein Vater von seinem Schiff aus, er war irgendwo in Küstennähe und rief zufällig genau an diesem Tag per Schiffstelefon an. Meine Mutter erzählte ihm von dem Brief. Ich weiß nicht, wie er reagiert hat.

Heute sagt er, er sei damals sehr glücklich gewesen, diese Nachricht zu hören.

Es war eine Erlösung. Endlich keine psychischen Belastungen mehr für meine Eltern, keine Angst mehr davor, alles zurücklassen zu müssen, keine Sorgen vor einem Entzug der Arbeitserlaubnis, vor finanziellen Schwierigkeiten. Mein Vater dürfte nun endlich als Kapitän zur See fahren.

Meine Eltern hatten versucht, all ihre Probleme so gut wie möglich vor uns Kindern zu verbergen. Meine Schwester sagt, sie habe kaum etwas mitbekommen, sie war zu klein. Aber ich erinnere mich noch gut an die beklemmenden Gespräche meiner Eltern mit Freunden, an die Geldsorgen, an die Ängste, die ich mit zunehmendem Alter deutlich spürte und die sich auf mich übertrugen.

Nicht alles ließ sich geheim halten.

Beim Lesen der Akten, die ich auf dem Dachboden meiner Eltern fand, stellte ich fest, dass mir doch einiges entgangen war. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass meine Eltern schon drei Wochen vor der Nachricht im grauen Umschlag über den guten Ausgang der Geschichte informiert worden waren. Denn am 26. Oktober 1990 hatte die Bezirksregierung Lüneburg meinen Eltern geschrieben:

Sehr geehrte Dame! Sehr geehrter Herr!

Sie haben für sich die Einbürgerung beantragt. Ihrem Einbürgerungsbegehren ist stattgegeben worden. Die Gebühr für die Einbürgerung habe ich gemäß §§ 1, 2 der Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung (StAGebV) vom 28. 03. 1974 (BGBl. I S. 809) und den Richtlinien für die Gebührenbemessung in Einbürgerungsangelegenheiten (EinbGebR 1974) (Gem. MBl. Nr. 12 v. 31. 05. 1974 S. 184) festgesetzt auf insgesamt 3918,– DM. Der bereits entrichtete Vorschuß i. H. v. insgesamt 1400,– DM wird

angerechnet. Somit ist noch eine Restgebühr i. H. v. 2518,– DM zu zahlen.

Weiter unten ließ uns der Beamte von der Bezirksregierung wissen:

Die Einbürgerungsurkunde(n) habe ich heute ausgefertigt und dem Landkreis Stade übersandt. Die Aushändigung wird dort bei Nachweis der Gebührenentrichtung erfolgen.

An diese Rechnung ist eine Überweisungsquittung geheftet, der zufolge meine Eltern am 1. November 1990 die noch offenen 2518 Mark überwiesen haben. 1400 Mark hatten sie schon mit Beantragung der Staatsbürgerschaft gezahlt.

All das war mir nicht bewusst.

Meine Eltern haben mich nie über diese Vorgänge informiert. Vielleicht glaubten sie nach all den schlechten Erfahrungen mit den Behörden selbst noch nicht an das gute Ende. Solange sie die bordeauxroten Pässe nicht in Händen hielten, war alles möglich.

Im Nachhinein erkläre ich mir so ihre verhaltene Freude an jenem 12. November. Sie wussten schon, dass es so kommen würde.

Meine Mutter rief also bei Frau Frauenkron an und verabredete einen Termin für den 20. November. Die sagte irgendetwas von einer »Deutschprüfung«.

Als Pastor Lochte das hörte, schimpfte er und rief bei Frau Frauenkron an. »Das ist doch albern. Herr Kazim fährt als Offizier auf deutschen Schiffen, Frau Kazim arbeitet als Übersetzerin. Also werden sie ja wohl Deutsch lesen und schreiben können, oder?«

Kurze Zeit später meldete

Weitere Kostenlose Bücher