![Gruenkohl und Curry]()

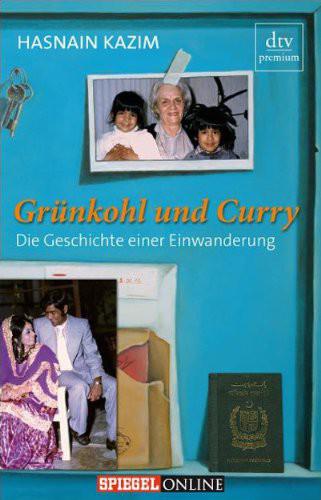

Gruenkohl und Curry

Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln

Meine Eltern haben sich für Deutschland entschieden. Als Kind habe ich gedacht: Schweden wäre besser gewesen. Pippi Langstrumpf kommt da her, ich wäre gerne in der Nähe der »Villa Kunterbunt« aufgewachsen. Außerdem gibt es dort viele Wälder und hübsche Seen, auf denen man Boot fahren kann. Oder Frankreich, wo das Essen so gut ist und die Sprache so elegant. Von mir aus Italien oder Spanien, immer Sonne und möglichst das Meer in der Nähe. Japan fand ich auch irgendwie cool.

Warum ausgerechnet Deutschland, mit dem meine Eltern genauso wenig verband wie mit Schweden, Frankreich, Italien, Spanien oder Japan? Warum nicht England, Kanada oder die USA, wo immerhin Verwandte von uns leben und ein Neuanfang leichter gewesen wäre? Großbritannien hat gegenüber Pakistanern und Indern als ehemalige Kolonialmacht eine gewisse Verantwortung und die beiden anderen Staaten sind Einwanderungsländer. Warum Deutschland, wo alles ein paar Nummern komplizierter für sie war, allein schon wegen der schwierigen Sprache?

Es ist wohl auch das, was man – ein großes Wort – Schicksal nennt, das meine Eltern in ein norddeutsches Dorf geführt hat.

»Ihr habt das Glück, hier aufgewachsen zu sein«, sagt meine Mutter hin und wieder zu meiner Schwester und mir.

Sie schätzt an ihrer selbst gewählten Heimat all das, was man Deutschland jenseits seiner Grenzen nachsagt: Das Land ist sauber und gepflegt. Die Menschen sind fleißig und ordentlich, modern, dennoch traditionsbewusst. Qualität ist ihnen wichtig. Sie haben viele Freiheiten und Chancen. Religion ist Privatsache, jedenfalls für die meisten. Außerdem kommen von hier die besten Autos der Welt, sagt sie, obwohl sie sich für Autos gar nicht interessiert. All diese Klischees, findet sie, treffen im Großen und Ganzen zu.

Wenn man so will, ist Deutschland der Gegenentwurf zu Pakistan, der alten Heimat meiner Mutter.

Mein Vater sieht das ähnlich, auch wenn bei ihm damit kein so kritisches Verhältnis zu Pakistan und Indien, seinem Geburtsland, verbunden ist wie bei meiner Mutter. Ich glaube, meine Eltern sind das, was manche »gute Deutsche« nennen.

Kürzlich war ich wieder in Hollern-Twielenfleth, jenem Dorf im Alten Land, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. Ich bin durch die vielen Obstgärten spaziert, bin an die Elbe gefahren und habe über den Deich geschaut, auf die Schiffe, die je nach Richtung nur noch wenige Stunden von Hamburg trennen oder viele Tage vom anderen Ende der Welt. Ich habe Menschen getroffen, die mir als Kind Bonbons geschenkt haben und die mich jetzt, Jahre später, sofort wiedererkannten.

»Schön, dich wiederzusehen.«

Oder: »Ach, bist du auch mal wieder im Lande!«

»Na, mien Jung, wie geit di dat?«, fragte ein Mann, der in seinem Garten arbeitete. Seine Haare waren inzwischen grau, sein Rücken gekrümmt, insgesamt wirkte er viel kleiner, als ich ihn in Erinnerung hatte. In dem Moment hätte ich ihn wegen der Selbstverständlichkeit, mit der er mich auf Plattdeutsch ansprach, umarmen können.

Du bist einer von uns. Du verstehst mich.

Was weiß er von der Vergangenheit meiner Eltern? Was weiß überhaupt jemand in Hollern-Twielenfleth von uns?

Ich versuche zu verstehen, weshalb meine Eltern um keinen Preis wieder weg wollten. Weshalb sie viele Jahre Streitereien mit Behörden auf sich nahmen, ertrugen, dass sie oft vor einer Ausweisung standen, jahrelang kämpften, Niederlagen vor Gericht einsteckten. Und weshalb sie sich all die Debatten, die hier über Ausländer geführt werden, anhörten, obwohl sie oft unerträglich sind, weil sie von griesgrämigen Menschen, die überhaupt keinen Grund zum Jammern haben, auf Stammtischniveau geführt werden, und von Politikern, die auf diese Weise Stimmen jagen. Debatten, an denen sich diejenigen, die es betrifft, viel zu selten beteiligen. In Deutschland haben Ausländer nur eine schwache Stimme. Wenn sie sie erheben, will sie keiner hören. Oder sie werden von seltsamen (religiösen) Verbänden vertreten, die meist ein einseitiges und verzerrtes, sogar radikales Bild wiedergeben, und man wünscht sich: Hätten sie mal besser nichts gesagt.

Fremde wurden jahrelang als »Gastarbeiter« willkommen geheißen – ein unhöfliches Wort, seit wann lässt man Gäste arbeiten? –, dann wieder beschimpft, sie würden das deutsche Sozialsystem ausnutzen. Mal gelten sie als Flüchtlinge, denen man unbedingt helfen muss, dann als lästige Asylanten, denen

Weitere Kostenlose Bücher