![Gruenkohl und Curry]()

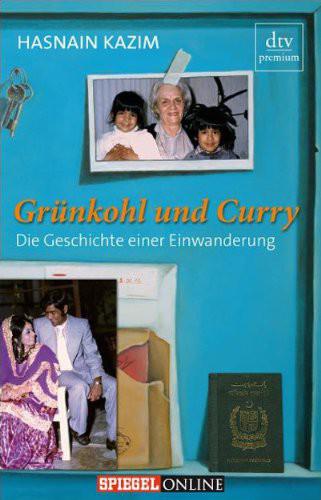

Gruenkohl und Curry

wir es versuchen sollten.«

Am 23. Mai 1989 reichten meine Eltern den Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft, den Pastor Lochte vorbereitet hatte, beim Landkreis Stade ein.

Nicht einmal sechs Monate später fiel die Mauer. Es schien, als würde die Welt sich verändern. Aber auch für uns?

Lochte fragte meinen Vater beiläufig, ob auch er daran denke, sich taufen zu lassen. Es war keine Forderung, nur eine Frage. Zweifel plagten meinen Vater. Was sollte er tun? Er wollte Lochte, der so viel für uns tat, nicht wehtun. Gerade jetzt. Musste mein Vater ihm den Wunsch erfüllen – oder war es gar kein Wunsch? Mein Vater sprach mit niemandem darüber, er versuchte, für sich eine Lösung zu finden.

»Was sollte ich machen, ich konnte Pastor Lochte ja nicht sagen: ›Nein, ich will das nicht.‹ Es hätte ihn bestimmt enttäuscht.«

Er überwand seine Bedenken. Am 25. Dezember 1989, sieben Jahre nach meiner Mutter, meiner Schwester und mir, ließ er sich taufen.

Offensichtlich plagten ihn aber immer noch Zweifel: War das nicht Verrat an seiner Familie, an seinen Wurzeln, an seiner Kultur? Im Gegensatz zu meiner Schwester und mir war er ja nicht in Deutschland aufgewachsen, hatte keine so enge Bindung zum Westen. Er löste das Dilemma auf seine Weise: Drei Jahre nach der Taufe – und ein Jahr nach dem Tod von Pastor Lochte – trat er aus der Kirche aus.

Man könnte ihm Undankbarkeit oder Unaufrichtigkeit vorhalten, aber wer das tut, hat diese Lücke zwischen zwei Welten nicht selbst gespürt.

Nicht einmal ein Jahr nach der Taufe meines Vaters hörte die DDR auf zu existieren. Deutschland war vereint. Die Bundesrepublik bekam gut sechzehn Millionen neue Staatsbürger. Da sollten doch vier mehr auch nichts ausmachen. Wie lange mussten wir noch warten, bis unser Antrag bearbeitet würde? Eineinhalb Jahre waren schon vergangen.

Ich kam aus der Schule geradelt, am 12. November 1990, gut einen Monat nach der Wiedervereinigung, und fand jenen Brief vor, der unser Leben veränderte. Er war an meine Eltern adressiert. Ich weiß bis heute nicht, was mir sagte, dass er wichtig sei und ich ihn unbedingt sofort öffnen müsse. Ich legte ihn zunächst weg und wärmte mein Mittagessen auf. Dann, nach dem Essen, nahm ich den Umschlag, er war mir nicht aus dem Sinn gegangen. Ein graues Ding auf der Holztruhe im Flur. Ich öffnete den Brief, wobei mir natürlich bewusst war, dass er nicht für mich war.

In der Betreffzeile stand:

»Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung gem. § 8 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes.«

Die Acht hinter dem Paragraphenzeichen war in Handschrift eingefügt worden. Hinter einem maschinell geschriebenen

»Sehr geehrte«

hatte jemand handschriftlich

»Frau Kazim, sehr geehrter Herr Kazim!«

geschrieben.

Mit Verfügung vom 26. 10. 90

[das Datum ist wieder handschriftlich eingetragen]

hat die Bezirksregierung Lüneburg Ihrem/Ihren Antrag/Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit stattgegeben.

Ich bitte Sie, in den nächsten Tagen bei mir wegen Aushändigung der Urkunde(n) über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit persönlich vorzusprechen.

Für eine vorherige fernmündliche Terminvereinbarung wäre ich dankbar.

Darunter stand eine Unterschrift im Auftrag des Oberkreisdirektors, und zwar so, dass sie jeden Namen der Welt hätte bedeuten können. Ein hingekritzeltes Etwas. Es war die Unterschrift einer Sachbearbeiterin mit dem Namen Frauenkron. Dieser Brief war eigentlich ein Formular, in das nur die entsprechenden Daten eingetragen worden waren.

Da führten meine Eltern einen jahrelangen Streit mit dem deutschen Staat, sollten ausgewiesen werden, waren eine Ewigkeit geduldet und mussten permanent um eine Verlängerung des Bleiberechts bitten, und da gab dieser Staat einfach per Formblatt auf.

Fast war ich ein bisschen enttäuscht: Wie sehr hatte sich meine Familie nach solch einem Bescheid gesehnt – und dann war er nicht einmal vom Chef persönlich unterschrieben worden, sondern nur von einer Sachbearbeiterin, die meine Eltern nicht kannten.

Der Brief war das, worauf wir so lange gewartet hatten: die Nachricht, dass die vielen sorgenvollen Jahre für meine Familie vorbei waren. Nichts hatte darauf hingedeutet, dass ausgerechnet jetzt unserem Antrag stattgegeben würde. Meine Eltern hatten mit einer viel längeren Wartezeit gerechnet.

Früher hatte ich mir immer vorgestellt, dass der Tag, an dem wir diese Nachricht erhalten würden,

Weitere Kostenlose Bücher