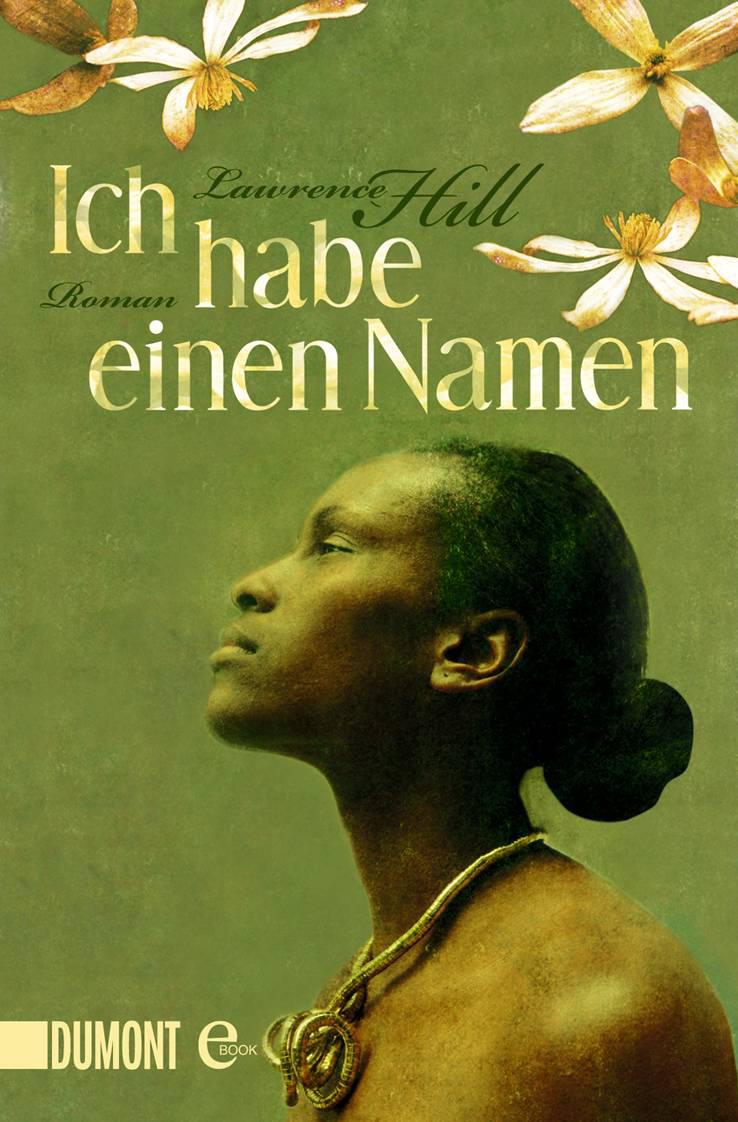

![Ich habe einen Namen: Roman]()

Ich habe einen Namen: Roman

mich, dass sie mich vor Ungemach bewahrt

und vorsichtig um die Kochfeuer und in den kühlen Schatten unseres Hauses

geführt haben. Ich sehe meinen Vater noch vor mir, wie er mit einem spitzen

Stock fließende arabische Sätze in den harten Boden kratzt und vom fernen

Timbuktu erzählt.

Wenn ich ganz für mich

bin und die Abolitionisten einmal nicht um mich herumwirbeln, wenn ich nicht an

dieser Delegation teilnehmen oder meine Unterschrift unter jene Petition setzen

soll, wünsche ich mir, dass meine Eltern noch da wären und sich um mich

kümmerten. Ist das nicht merkwürdig? Dass ich, eine schwache, alte schwarze

Frau, die in ihrem Leben mehr Wasser überquert hat, als dass sie sich noch an

all die Tage auf See erinnern könnte, die mehr Wegstunden hinter sich gebracht

hat als ein Karrengaul, dass ich nur von Dingen träume, die ich nicht haben

kann: von Kindern und Enkeln, die ich lieben möchte, und Eltern, die sich um

mich kümmern.

Vor ein paar Tagen

haben sie mich in eine Londoner Schule gebracht, wo ich mich mit den Kindern

unterhalten habe. Ein Mädchen fragte, ob es stimme, dass ich die berühmte Meena

Dee sei, von der alle Zeitungen schrieben. Ihre Eltern, sagte sie, glaubten

nicht, dass ich an so vielen Orten gelebt hätte. Ich bestätigte ihr, dass ich

Meena Dee sei, aber sie könne mich ruhig Aminata Diallo nennen, denn so habe

ich als Kind geheißen. Mit dem Vornamen hatten wir eine Weile zu tun. Beim

dritten Mal hatte sie es. Aminata . Vier Silben. So schwer ist es wirklich

nicht. A-mi-na-ta , sagte ich. Sie sagte, sie würde sich wünschen, dass ich ihre Eltern

kennenlernte. Und ihre Großeltern. Ich erwiderte ihr, wie wunderbar es sei,

dass sie ihre Großeltern noch habe. Liebe sie, sagte ich, liebe sie von ganzem

Herzen. Liebe sie jeden Tag. Sie wollte wissen, warum ich so schwarz sei. Ich

fragte sie, warum sie so weiß sei. Sie sagte, sie sei so auf die Welt gekommen.

Da geht’s mir genauso, antwortete ich. Ich kann sehen, dass du mal ziemlich

schön gewesen sein musst, obwohl du so schwarz bist, sagte sie. Du wärst noch

hübscher, wenn in London mal die Sonne schiene, antwortete ich. Sie fragte

mich, was ich äße. Mein Großvater sagt, er wettet, du isst rohen Elefanten. Ich

sagte ihr, dass ich noch nie was von einem Elefanten abgebissen hätte, in

meinem Leben aber schon hungrig genug gewesen sei, dass ich es probiert hätte.

Drei- bis vierhundert hätte ich schon von ihnen gejagt, sagte ich, es aber nie

geschafft, sie daran zu hindern, durch die Dörfer zu trampeln, oder einen von

ihnen so lange festzuhalten, dass ich in Ruhe hätte reinbeißen können. Sie

lachte und sagte, sie wolle wissen, was ich wirklich äße. Das Gleiche wie du,

erklärte ich ihr. Glaubst du, ich finde hier in den Straßen von London einen

Elefanten? Würste, Eier, Hammeleintopf, Brot, Krokodile, all die ganz normalen

Sachen würde ich essen. Krokodile?, fragte sie. Ich sagte, ich hätte nur sehen

wollen, ob sie mir richtig zuhört. Sie sagte, sie sei eine sehr gute Zuhörerin,

und ob ich ihr nicht bitte eine Gespenstergeschichte erzählen

könne.

Schätzchen, sagte ich,

mein ganzes Leben ist eine Gespenstergeschichte. Dann erzähl sie mir, sagte

sie.

Wie ich ihr gesagt

habe, heiße ich Aminata Diallo. Ich bin die Tochter von Mamadu Diallo und Sira

Kulibali. Geboren bin ich in Bayo, drei Monde Fußmarsch von der Getreideküste

Westafrikas entfernt. Ich bin eine Bambara. Und eine Fulbe. Ich bin beides,

aber das erkläre ich später. Ich denke, dass ich 1745 geboren wurde, vielleicht

auch kurz vorher oder nachher. Und ich schreibe diesen Bericht. Von Anfang bis

Ende. Für den Fall, dass ich sterbe, bevor ich fertig werde, habe ich John

Clarkson, einem der ruhigeren Abolitionisten und dem einzigen, dem ich wirklich

traue, das Versprechen abgenommen, nichts daran zu verändern. Seine

Abolitionisten-Freunde hier in London wollten von mir einen kurzen, vielleicht

zehnseitigen Aufsatz darüber, warum der Handel mit Menschen eine

Abscheulichkeit ist und gestoppt werden muss. Den habe ich ihnen geliefert, und

er ist in ihrem Büro verfügbar.

Ich habe eine

tiefdunkle Haut. Einige Leute sagen, sie ist blauschwarz. Meine Augen geben

kaum etwas von mir zu erkennen, und das gefällt mir so. Misstrauen, Verachtung,

Widerwillen, ich mag solche Gefühle nicht öffentlich zur Schau stellen. Manche

sagen, dass ich einmal ungewöhnlich schön war, aber ich wünsche keiner Frau

Schönheit, die nicht frei ist und selbst bestimmen

Weitere Kostenlose Bücher