![Jan Weiler Antonio im Wunderland]()

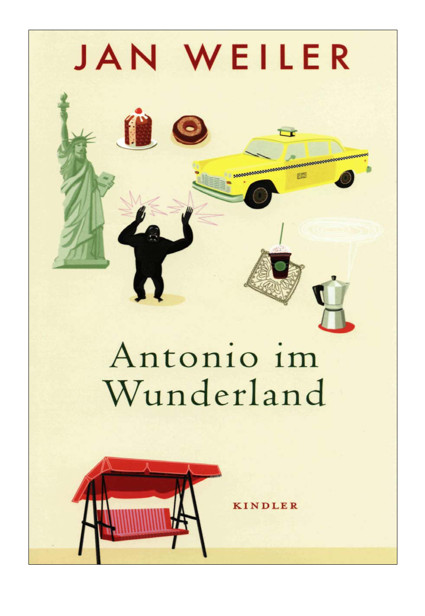

Jan Weiler Antonio im Wunderland

Welt zu leben.

Immer weiterlaufen, laufen und immer wieder nach hinten sehen, ob Antonio und Benno noch da sind. Man kann sie leicht verlieren, denn Benno ist zwar groß und schnell, aber Antonio eben nicht. Mit seinen Dackelbeinchen macht er doppelt so viele Schritte wie sein Freund, abends wird er sich zu der Behauptung versteigen, er sei dadurch, rein mathema-tisch betrachtet, doppelt so weit gelaufen wie wir. Wenn ich mich zu ihm umdrehe, blicke ich in sein gehetztes Gesicht, die Augen hat er weit aufgerissen, er sieht zugleich panisch und fasziniert aus.

Wir laufen zur Erholung die siebente Avenue hinauf zum Central Park, wo kleine alte Frauen kleine alte Hunde spazieren führen und Polizisten auf Pferden reiten. Der Central Park bekommt den beiden gut. Sie sitzen lange auf einer Bank und 163

diskutieren in ihrer Geheimsprache. Dann sichtet Antonio einen mobilen Hotdog-Getränke-Eis-Brezelstand. Tatendurstig lädt er Benno und mich sowie mehrere Eichhörnchen zu einer Pretzel ein. Er bestellt die Ware persönlich und lässt es sich nicht nehmen, dem Verkäufer auf Italienisch zu erläutern, dass man Pretzel mit «B» schreibt. An dem «tz» nimmt er keinen Anstoß. Der Verkäufer (ursprünglich kam seine Familie aus Polen, leider nicht aus Italien, und er kennt überhaupt keinen Mauro Conti, was er bedauert) macht sich eilig davon, ich kann mich nicht mehr erkundigen, wo es hier zum Museum of Natural History geht. Dort soll es Dinosaurier geben. Zwar bin ich selber mit welchen unterwegs, aber ich habe die große Hoffnung, dass die Kollegen im Museum schweigen und das Wasser halten können.

Nachdem wir uns ein bisschen verlaufen haben, was pro-blemlos möglich ist, wenn man an dem kleinen See in der Mitte des Parks nicht richtig aufpasst, stehen wir vor dem Dakota Building, wo John Lennon erschossen wurde und seine Witwe immer noch wohnt, was Antonio zu der Annahme verleitet, dass sie ihn hat erschießen lassen, um die ganze Wohnung für sich haben zu können.

Fünf Blocks nach Norden und ich stehe mit Antonio und Benno vor einem gigantischen Skelett in der Eingangshalle des Museums. Armeen von Kindern drängeln sich an uns vorbei, heute ist offenbar großer Schulausfiugstag. Benno fällt ein, dass er auf die Toilette muss. Nachdem er geraden Schrittes den Abort verlassen hat, sehen wir uns erst lebens-große Puppen von Ureinwohnern verschiedener Kontinente an, dann vergiftete Pfeilspitzen aus Südamerika, Iglos, Pue-blos, Inkatempel und Indianerkrempel. Antonio wird ganz stumm, längst hat er aufgehört, Wärter nach Mauro Conti zu fragen und ob sie vielleicht Angehörige der italienischen 164

Gemeinde von Brooklyn seien. Er ist verändert, seit wir uns Landkarten mit großen roten Pfeilen angesehen haben. Da waren die Völkerwanderungen zu sehen, die großen Trecks der Menschheitsgeschichte, wenn Stamme Tausende von Kilometern wanderten, weil es ihnen irgendwo zu kalt oder ge-fährlich geworden war. Den Begriff «Zuhause» oder «Heimat»

gab es damals noch nicht, weil kaum jemand dort blieb, wo er geboren worden war, also niemand ein Zuhause hatte.

Der kleine Einwanderer neben mir wird darüber ganz me-lancholisch. Auch er wird nicht sterben, wo er geboren ist.

Aber eigentlich dachte ich, er sei mit seiner Heimatlosigkeit versöhnt. Er hat ja Ursula und sein Haus und zwei Töchter.

Ich stupse ihn an und frage ihn, was los ist: Da sieht er mich an und sagt, indem er auf die große Karte deutet: «Bin ja nickte sehr weit gekommene. Bloß na Krefelde.»

«Was heißt denn hier bloß?», sage ich tröstend. «Das ist doch was, oder? Und wenn du nach Amerika gegangen wärst, wen hättest du dann nie kennen gelernt?»

Er zuckt mit den Schultern.

«Benno und mich», rufe ich.

Da gibt er mir einen Kuss, der nicht auf meiner Wange landet, aber immerhin am Hals.

Weiter oben die Dinosaurierskelette, riesige Dinger, beeindruckende, gewaltige Knochen und Zähne. Ich könnte mir so etwas stundenlang ansehen, aber Benno drängt zum Aufbruch. Er habe noch etwas vor, sagt er. Ich frage mich zwar, was das sein kann, aber wenn er weg will, will er weg. Als wir vor der Tür stehen, weiß ich, warum er gehen wollte. Er holt aus der Tasche einen großen metallenen Stift, eine Art bronzenen Nagel, und zeigt ihn uns.

«Was ist das?», frage ich.

«Dat issene Zahn.»

165

«Du hast einen Zahn mitgehen lassen?» Ich bin empört und sehe mich hektisch um. «Du kannst doch nicht einfach einen Dinosaurierzahn stehlen.

Weitere Kostenlose Bücher