![Le chant du départ]()

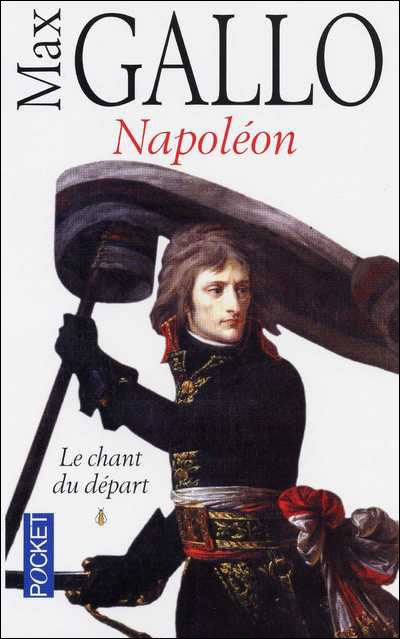

Le chant du départ

d’une voix sourde : « Joséphine. » Il reconnaît enfin Bourrienne.

— Si vous m’étiez attaché, reprend-il, vous m’auriez informé de tout ce que je viens d’apprendre par Junot : voilà un véritable ami.

Il rugit. Sa voix se brise.

— Joséphine… Et je suis à cent lieues… Vous deviez me le dire ! Joséphine, m’avoir trompé, elle…

Il s’éloigne. Il voudrait frapper.

— Malheur à eux. J’exterminerai cette race de freluquets et de blondins ! Quant à elle, le divorce, oui, le divorce, un divorce public, éclatant ! Il faut que j’écrive, je sais tout…

Il se tourne vers Bourrienne.

— C’est votre faute ! Vous deviez me le dire.

Il entend vaguement Bourrienne qui parle de victoire, de gloire.

— Ma gloire ! Eh ! Je ne sais ce que je donnerais pour que ce que Junot m’a dit ne fût pas vrai, tant j’aime cette femme ! Si Joséphine est coupable, il faut que le divorce m’en sépare à jamais ! Je ne veux pas être la risée de tous les inutiles de Paris. Je vais écrire à Joseph ; il fera prononcer le divorce !

Des officiers entrent dans le jardin. Ils ont appris qu’on y trouve de la vigne, des raisins.

Napoléon se tient à l’écart cependant que joyeusement ils font la vendange. Il a la tête vide. Il ne ressent plus rien, la colère l’a épuisé.

Un courrier reste longtemps devant lui sans qu’il le voie. L’officier raconte que les deux compagnies d’infanterie, clique en tête, sont entrées comme prévu au Caire en compagnie d’une délégation venue apporter la reddition de la ville.

— Pas une âme le long du chemin, dit-il. Seulement le hululement des femmes qui retentissait dans tous les harems.

Les harems ? Napoléon lève la tête et renvoie brutalement le courrier.

Il ne s’installe au Caire, dans le palais de Mohammed el Elfi, sur la place Esbekieh, que le 24 juillet.

On se presse autour de lui. Il doit organiser encore. Il constitue un Divan, un conseil, composé d’ulémas – les chefs religieux – de la mosquée d’Al Azhar. Il dicte tout le jour, puis le lendemain encore.

Il organise des unités de police à partir des anciennes milices ottomanes.

Parfois, il s’interrompt au milieu d’une phrase, comme si tout à coup le vide se recréait, puis il reprend. Il faut mettre fin aux pillages des maisons des Mamelouks par les Égyptiens et les soldats. Il étend le principe du Divan à l’ensemble des territoires conquis. Les heures passent. Des commerçants se présentent. Ils comptent rouvrir leurs boutiques. C’est déjà la nuit du 25 juillet. Il est à nouveau seul. Le vide.

Il écrit à Joseph :

« Je peux être en France dans deux mois : je te recommande de mes intérêts. J’ai beaucoup de chagrins domestiques car le voile est entièrement déchiré. Toi seul me restes sur terre. Ton amitié m’est bien chère ; il ne me reste plus pour devenir misanthrope qu’à la perdre et te voir me trahir. C’est une triste position que d’avoir à la fois tous les sentiments pour une même personne dans un même coeur… Tu m’entends ? »

Oui, Joseph comprendra. Oui, Joseph doit lui aussi savoir depuis longtemps ce qu’il en est de Joséphine.

« Fais en sorte, continue Napoléon, que j’aie une campagne à mon arrivée, soit près de Paris, soit en Bourgogne. Je compte y passer l’hiver et m’y enfermer. »

Il se lève, va jusqu’à la fenêtre. La nuit est déchirée par les aboiements ininterrompus des chiens errants qui vont par bandes dans les rues vides. Napoléon retourne à sa table.

« Je suis ennuyé de la nature humaine, écrit-il. J’ai besoin de solitude et d’isolement. Les grandeurs m’ennuient. Le sentiment est desséché, la gloire est fade. À vingt-neuf ans, j’ai tout épuisé, il ne me reste plus qu’à devenir franchement égoïste ! »

Il hésite.

Il pense à ces soldats dont il a vu les corps mutilés, dépecés, brûlés, à ceux dont les Mamelouks montraient la tête tranchée d’un coup de cimeterre.

Il relit sa phrase, puis il ajoute :

« Je compte garder ma maison. Jamais je ne la donnerai à qui que ce soit. Je n’ai plus que de quoi vivre ! Adieu mon unique ami, je n’ai jamais été injuste envers toi ! »

Il ne dort pas. Il hait ces nuits bruyantes, ces chiens qui hurlent. Il commence un rapport au Directoire : « Il est difficile, écrit-il, de voir une terre plus fertile et un peuple plus misérable, plus ignorant et plus abruti. »

Il devine qu’il ne

Weitere Kostenlose Bücher