![L'ombre du vent]()

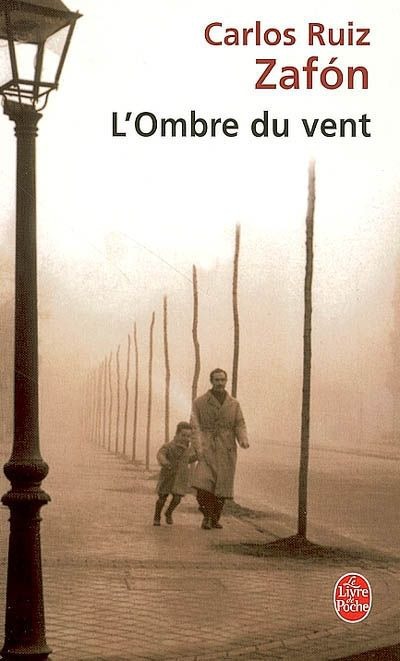

L'ombre du vent

tôt. Telle était du moins la rumeur circulant dans

l'escalier. Il essaya alors de parler au chapelier, qui passait toutes ses jour nées enfermé dans son magasin,

rongé par la rage et l'humiliation. Miquel lui expliqua qu’il était venu

chercher une lettre qui avait dû arriver au nom de son fils Julián. La seule

réponse de Fortuny fut :

– Je n'ai pas de fils.

Miquel Moliner repartit sans

savoir que la lettre avait échoué dans les mains de la concierge de l'immeuble

et que, des années plus tard, toi, Daniel, tu la trouverais et lirais les mots

que Penélope avait adressés, cette fois du fond du cœur, à Julián et qu'il

n'avait jamais reçus.

Au moment où il sortait de la

chapellerie, une voisine d'escalier qui dit s'appeler Viçenteta l'aborda en lui

demandant s'il cherchait Sophie. Il répondit par l'affirmative.

– Je suis un ami de Julián.

Viçenteta l'informa que Sophie

habitait une pension située dans une ruelle derrière l'immeuble de la Poste, en

attendant le départ du bateau qui devait la mener Amérique. Miquel se rendit à

cette adresse et gravit un escalier étroit et misérable, privé de la lumière du

jour. Au quatrième étage de cette spirale crasseuse aux marches de guingois, il

trouva Sophie Carax dans une chambre sombre et humide. La mère de Julián était

assise face à la fenêtre sur un sommier où deux valises, qu'elle n'avait même

pas défaites, gisaient comme des cercueils scellant ses vingt-deux années

barcelonaises.

En lisant la lettre signée par

Penélope que Jorge Aldaya avait remise à Julián, Sophie versa des larmes de

rage.

– Elle sait, murmura-t-elle.

Pauvre petite, elle sait...

– Elle sait quoi ?

demanda Miquel.

– Tout est ma faute, dit

Sophie. Tout est ma faute.

Miquel lui tenait les mains,

sans comprendre. Sophie n'eut pas le courage d'affronter son regard.

– Julián et Penélope sont

frère et sœur, murmura-t-elle.

3

Bien des années avant de

devenir l'esclave d'Antoni Fortuny, Sophie Carax était une jeune fille qui

devait subvenir à ses besoins par elle-même. Elle avait à peine dix-neuf ans

quand elle était arrivée à Barcelone où l'attendait un emploi qu'elle ne put

garder. Avant de mourir, son père lui avait procuré des références pour qu'elle

puisse entrer au service des Benarens, une famille prospère de commerçants

alsaciens établis à Barcelone.

– A ma mort, lui avait-il

recommandé, va les voir, et ils t'accueilleront comme leur enfant.

L'accueil, en effet, avait été

chaleureux. Trop chaleureux, hélas. Car M. Benarens avait décidé de la recevoir

à bras et gonades ouverts. Mme Benarens, non sans s'apitoyer sur elle et sur sa

mauvaise fortune, lui avait donné cent pesetas avant de la mettre à la rue.

– Tu as la vie devant toi, et

moi je n'ai que ce mari misérable et lubrique.

Une école de musique de la rue

Diputación s'arrangea pour lui procurer du travail comme professeur particulier

de piano et de solfège. Il était alors de bon ton que les filles de bonne

famille soient instruites dans les arts de société et possèdent quelques

notions de la musique pratiquée dans les salons, où la polonaise était réputée

moins dangereuse que les conversations ou les lectures osées. Sophie Carax

commença donc à visiter régulièrement des hôtels particuliers où des femmes de

chambre amidonnées et muettes la conduisaient aux salles de musique retrouver

la progéniture hargneuse de l'aristocratie industrielle, qui se moquait de son

accent, de sa timidité ou de sa condition de domestique tout juste bonne à

servir de métronome. Avec le temps, elle apprit à se concentrer sur la mince part

des élèves, pas plus de dix pour cent, qui s'élevaient au-dessus de leur

condition de petits animaux parfumés, et à oublier les autres.

Sur ces entrefaites, elle fit

la connaissance d’un jeune chapelier (puisque, tout fier de sa profession,

c’est ainsi qu'il se présentait). Antoni Fortuny, pour qui elle ressentait une

chaude sympathie et rien de plus, ne tarda pas à lui proposer le mariage, offre

que Sophie déclinait une douzaine de fois par mois. Chaque fois qu'ils se

quittaient, Sophie décidait de ne plus le revoir, car elle ne souhaitait pas le

blesser. Le chapelier, imperméable à ses refus, revenait à l'assaut en

l'invitant à un bal, une promenade ou à un chocolat avec des meringues rue

Canuda. Seule à Barcelone, Sophie résistait difficilement à son

Weitere Kostenlose Bücher