![L'ombre du vent]()

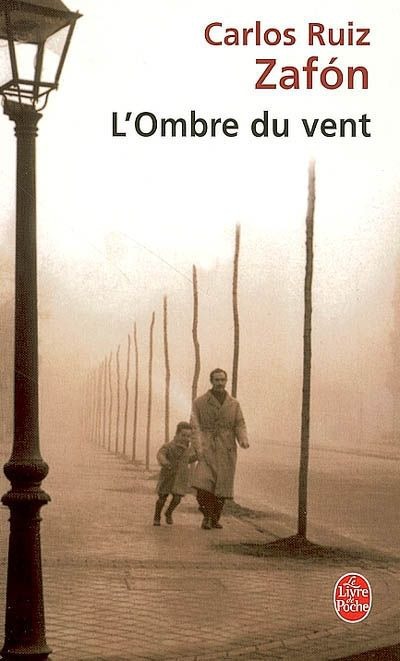

L'ombre du vent

été. Les temps étaient difficiles, ils avaient besoin de la chambre.

Ils me conseillèrent de faire admettre Julián dans une institution telle que

l'asile de Santa Lucia, mais je refusai. En octobre 1937, je l'installai chez

moi. Il n'avait pas prononcé un mot depuis ce « Laisse-moi ».

Chaque jour, je lui répétais

que je l'aimais. Il était assis dans un fauteuil face à la fenêtre, sous des

épaisseurs de couvertures. Je le nourrissais de jus de fruits, de pain de mie

grillé et, quand il y en avait, de lait. Je lui faisais deux heures de lecture

par jour. Balzac, Zola, Dickens... Son corps commençait à reprendre du volume.

Peu après son retour à la maison, il put bouger les mains et les bras. Son cou

redevenait mobile. Parfois, en rentrant, je trouvais les couvertures rejetées,

des objets épars sur le sol. Une fois, je le découvris en train de ramper par

terre. Un an et demi après l'incendie, par une nuit de tempête, je me réveillai

à minuit. Quelqu'un était assis sur mon lit et me caressait les cheveux. Je lui

souris, en dissimulant mes larmes. J'avais caché mes miroirs, mais il avait

réussi à en trouver un. D'une voix cassée, il me dit qu'il avait été transformé

en monstre : celui qui, dans ses romans, s'appelait Laín Coubert. Je

voulus l'embrasser, lui montrer que son aspect ne me répugnait pas, mais il

m'en empêcha. Bientôt, il ne me permit même plus de le toucher. Il reprenait

des forces de jour en jour. Il tournait en rond dans la maison pendant que je

faisais les courses. Les économies laissées par Miquel nous mettaient de survivre, mais je dus

bientôt vendre mes bijoux et mes meubles anciens. Quand je

fus au bout, je pris le stylo de Victor Hugo,

décidée à en tirer le meilleur prix possible. Je

trouvai derrière le Gouvernent Militaire une boutique qui faisait commerce d'objets

de ce

genre. Le gérant ne sembla pas impressionné quand je lui jurai que ce stylo

avait appartenu au grand poète, mais reconnut qu'il s'agissait, d'une pièce exceptionnelle et m'en donna

un bon prix, compte tenu des circonstances, en ces temps de pénurie et de misère.

Quand j'annonçai à Julián que je

l’avais vendu, j'eus peur qu'il ne se mette en colère.

Il se contenta de me répondre que j'avais bien fait, qu'il

ne l'avait jamais mérité. Un jour où j'étais partie encore un fois à la

recherche d 'un travail, je ne le trouvai pas à mon retour. Il ne

rentra qu’à l’aube. Quand je lui demandai où il était allé, il se borna à vider

les poches de son imperméable (qui avait appartenu à Miquel) et à poser une

poignée d'argent sur la table. Dès lors, il se mit à sortir tous les soirs.

Dans l'obscurité, masqué par un chapeau et une écharpe, avec ses gants et sa

gabardine, il n'était qu’une ombre parmi d'autres. Il ne me disait jamais où il

allait. Il rapportait presque toujours de l’argent ou des bijoux.

Il dormait le matin, assis dans son fauteuil, le corps et

les yeux ouverts. Une fois, je trouvai un couteau dans sa poche. Un couteau à

ressort avec une lame à double tranchant. La lame était maculée de taches

sombres.

C'est alors que je commençai à

entendre parler dans la rue d 'un individu qui brisait les

vitrines des librairies la nuit et brûlait des livres. Parfois, le vandale se

glissait dans une bibliothèque ou dans le salon d’un collectionneur. Il

emportait toujours deux ou trois volumes, qu’il réduisait en cendres. En

février 1938, je demandai dans une librairie d'occasion s'il était possible de

se procurer un livre de Julián Carax. Le libraire me dit que non :

quelqu'un les avait tous fait disparaître. Lui-même en avait eu deux ou trois

et les avait vendus à un personnage très étrange, qui cachait son visage et

dont la voix était difficilement audible.

– Jusqu'à ces derniers temps,

il en restait encore quelques exemplaires dans des bibliothèques privées, ici

ou en France, mais beaucoup de collectionneurs préfèrent s'en défaire. Ils ont

peur, disait-il, et je ne leur donne pas tort.

Il arrivait que Julián

disparaisse des jours entiers. Bientôt ce furent des semaines. Il partait et

revenait de nuit. Il rapportait toujours de l'argent. Il ne donnait jamais

d'explications, ou alors se limitait à des détails insignifiants. Il me dit

qu'il s'était rendu en France. Paris, Lyon, Nice. Parfois arrivaient au nom de

Laín Coubert des lettres de là-bas. Elles étaient adressées par des libraires

d'occasion, des

Weitere Kostenlose Bücher