![Mein Leben]()

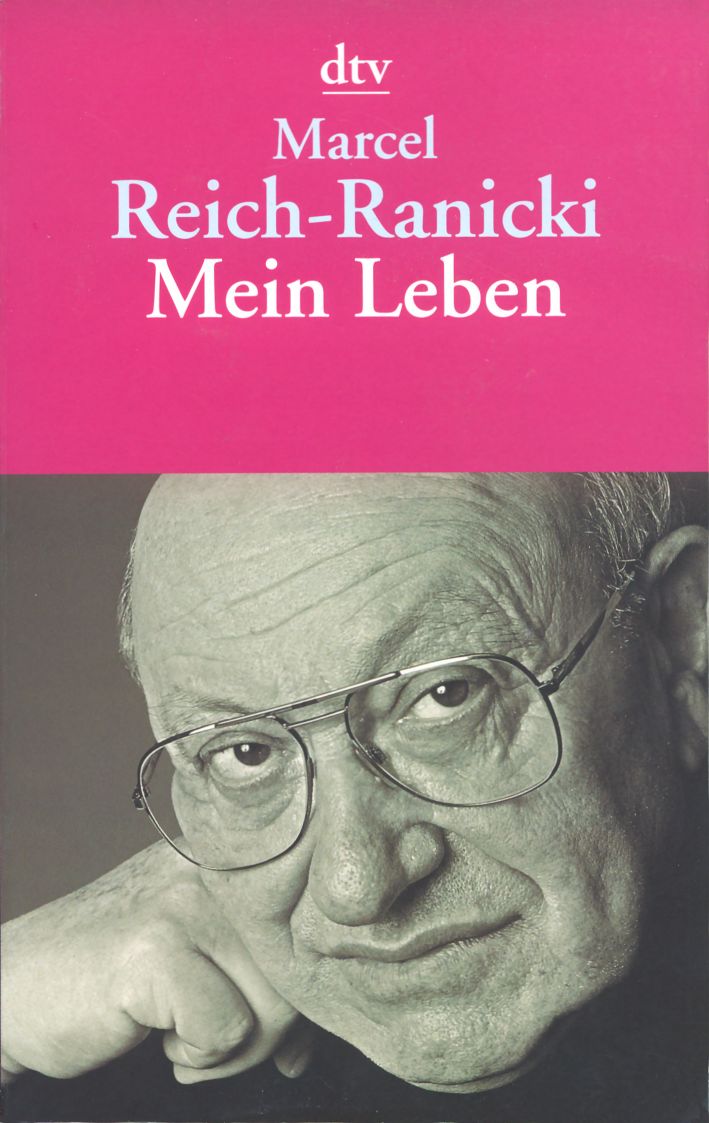

Mein Leben

von Flandern« des Flamen Conscience und »Die letzten Tage von Pompeji« des Engländers Bulwer-Lytton.

Ferner las ich, respektvoll und doch ein wenig gelangweilt, Coopers »Lederstrumpf«-Romane. Eine Weile lang regten auch mich die Bücher jenes deutschen Autors auf, der sich nicht genierte, die billigsten Mittel zu verwenden, der vor keinen Primitivismen, vor keinen Sentimentalitäten zurückschreckte und der dennoch ein beachtlicher, ein erstaunlicher Erzähler war – ich meine Karl May.

Allerdings wollte ich nach der Lektüre einiger dieser grünen Bände nichts mehr von ihm wissen – vielleicht deshalb, weil sein Held, Old Shatterhand, mir doch zu stark und mutig war und überdies auf gar zu vorbildliche Weise selbstlos. Mehr noch: Er war, was uns Berliner Schülern besonders verächtlich vorkam – ein unerträglicher Wichtigtuer, ein ganz großer Angeber.

»Und es mag am deutschen Wesen / Einmal noch die Welt genesen« – diese Verse des inzwischen vergessenen Emanuel Geibel kannte ich damals bestimmt nicht. Aber es ging mir schon auf die Nerven, daß es immer ein Deutscher war, der in Karl Mays Romanen die Bedrängten heldenhaft rettete und die Bösewichter behandelte, wie sie es verdienten, der für Ordnung und Gerechtigkeit sorgte – wenn nicht mit der bloßen, mit der eisernen Faust, dann doch mit einer ungewöhnlichen Waffe, einer wahren Wunderwaffe.

Im Januar 1967 diskutierte ich in Tübingen mit dem alten Ernst Bloch – es war eine Aufzeichnung für den Rundfunk – über allerlei, und bald kam Bloch, wie nicht anders zu erwarten war, auf den von ihm bewunderten Karl May zu sprechen. Er sei einer der spannendsten und farbigsten Erzähler der deutschen Literatur. Ich erlaubte mir, vorsichtig zu protestieren und vor allem den doch dürftigen Stil des »Winnetou«-Autors zu beanstanden. Bloch war da anderer Ansicht: Hier sei, meinte er, die Sprache des Erzählers seinem Stoff, seinen Figuren und Motiven vollkommen angemessen. Das aber schien mir eine nicht unbedingt lobende, eine etwas zweideutige Äußerung – und ich widersprach nicht mehr.

Auch die als besonders empfehlenswert geltenden deutschen historischen Romane aus dem neunzehnten Jahrhundert zeichneten sich durch eine auffallend patriotische Tendenz aus – so Scheffels melodramatischer »Ekkehard«, so die wackeren, die bemühten »Ahnen« Gustav Freytags oder der Roman »Ein Kampf um Rom« von Felix Dahn, ein mit Kontrasteffekten glänzend operierendes Riesenfresko, dessen Figuren sich mir, gewiß nicht zufällig, am stärksten eingeprägt haben. Doch nicht der tollkühne, der stets an der Spitze seines Heeres heroisch kämpfende Belisar beeindruckte mich in Dahns Roman, sondern der körperlich schwache und gelähmte, der meist in einer Sänfte getragene Feldherr Narses, ein Stratege, der allen anderen hoch überlegen ist.

Aber ich habe alle diese Bücher mit gemischten Gefühlen gelesen, jedenfalls ohne Enthusiasmus. Die Welt der Recken und Ritter, der Helden und Haudegen, der so mächtigen Könige und der so mutigen Kämpfer von meist eher schlichter Geistesart – diese Welt war die meinige nicht. Ein ganz anderes Buch hatte mich damals begeistert: Erich Kästners »Emil und die Detektive«, ein »Roman für Kinder«.

Zu seinen Lebzeiten schrieb ich mehr als einmal und wohl etwas trotzig, Kästner, dieser Sänger der kleinen Freiheit, dieser Dichter der kleinen Leute, gehöre zu den Klassikern der deutschen Literatur unseres Jahrhunderts. Habe ich zu dick aufgetragen? Ich weiß schon: Seine Romane, auch der wichtigste, »Fabian«, sind längst verblaßt, wenn nicht vergessen. Für die Bühne ist ihm nichts geglückt. Seine Aufsätze waren meist nützlich, aber es sind nur Gelegenheitsarbeiten ohne sonderliche Bedeutung. Was bleibt? Mit Sicherheit gar nicht so wenige seiner Gedichte und vielleicht noch das eine oder andere von seinen Büchern für Kinder.

Emil Tischbein und sein Freund Gustav mit der Hupe – sie standen mir ungleich näher als der rote Gentleman Winnetou und der edle Schläger Old Shatterhand, als die um Rom kämpfenden Feldherrn Cethegus, Narses und Belisar. Diese Geschichte von den Berliner Kindern, denen es gelingt, den Dieb zu fassen, den Bösewicht, der den Emil in der Eisenbahn bestohlen hat, die ähnlich wie Old Shatterhand dafür sorgen, daß die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen kann und daß die Ordnung wiederhergestellt wird – sie ist nicht ganz frei vom Rührseligen, wohl aber, anders als bei Karl

Weitere Kostenlose Bücher