![Mein Leben]()

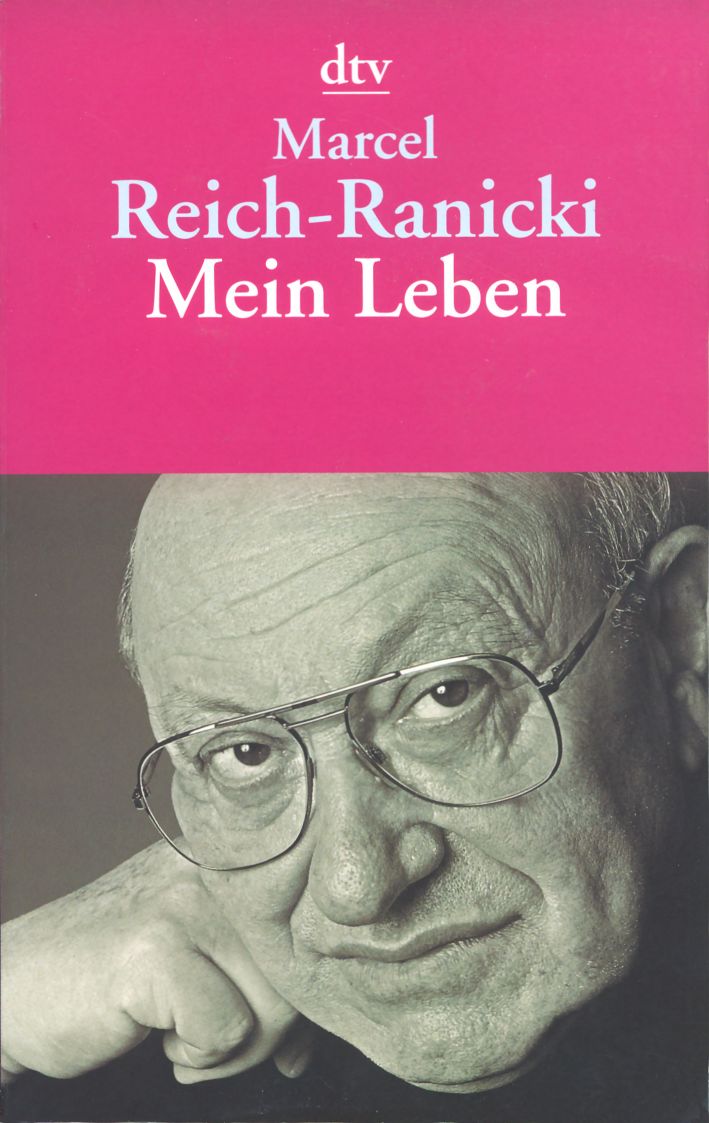

Mein Leben

dem Kakao, durch den man euch zieht, / auch noch zu trinken.« Mitten in unsere jämmerliche Existenz trafen uns die zwei Verse mit dem Titel »Moral«, diese acht Worte: »Es gibt nichts Gutes, / außer: man tut es!«

Ich weiß schon: Zur großen deutschen Poesie kann man Kästners Gebrauchslyrik mit Sicherheit nicht zählen. Gleichwohl haben mich seine intelligenten, seine kessen und doch etwas sentimentalen Gedichte damals gerührt und ergriffen, sie haben mich begeistert. Was sich täglich abspielte, konnte nicht ohne Einfluß auf meine Lektüre bleiben. Inmitten des Elends im Warschauer Getto, in einer Zeit also, da ich täglich mit dem Tod rechnen mußte, fiel es mir schwer, Romane, ja, sogar Erzählungen zu lesen.

Ich habe während der ganzen deutschen Okkupation Polens, also in einem Zeitraum von fünf Jahren, keinen einzigen Roman gelesen, nicht einmal jenen, dem im Getto ein unerwarteter Erfolg zuteil wurde, der von Hand zu Hand ging. Ich meine Franz Werfeis »Die vierzig Tage des Musa Dagh«, die Geschichte der Verfolgung und Ermordung der Armenier während des Ersten Weltkriegs. In ihrem Schicksal glaubten viele jüdische Leser Parallelen zur eigenen Situation erkennen zu können.

Wohl aber las ich Gedichte, am häufigsten Goethe und Heine. Dem Alltag zum Trotz interessierten sie mich immer noch und immer wieder. Allerdings wurden mir damals manche Dichter, die ohnehin nicht zu meinen Lieblingsautoren gehörten, fremd, wenn nicht gar unerträglich. Das gilt für die Poeten mit dem priesterlichen Gestus, für die Propheten, die Raunenden, für die »Hüter des heiligen Feuers« – für Hölderlin also, teilweise für Rilke und ganz gewiß für Stefan George. Ihre Orakelsprüche gingen mir jetzt auf die Nerven, ihre bisweilen herrliche Wortmusik büßte ihren Zauber ein – freilich nicht für immer, wie sich viel später erweisen sollte.

Es ist im Grunde unmöglich, Kästner in einem Atemzug mit Rilke und George zu nennen oder gar mit Hölderlin. Aber in manchen Situationen des Lebens hat man keine Geduld für Bruckners Symphonien, wohl aber eine Schwäche für Gershwin. So standen mir damals eine Weile lang die Skepsis und der Humor von Erich Kästners ganz und gar unfeierlicher Großstadtlyrik ungleich näher als die erhabene Poesie der Seher.

Aber da gab es noch einen ganz anderen Umstand, über den ich mir im Warschauer Getto nicht viele Gedanken machte. Die »Lyrische Hausapotheke« erinnerte mich an den Geist und das Klima jener Kultur der Weimarer Republik, die mich (das oft mißbrauchte Wort ist hier am Platze) fasziniert und beglückt hatte – in den letzten Jahren vor Hitler, obwohl ich noch ein Kind war, und in den ersten Jahren nach ihrem Zusammenbruch, da ich mich von den Büchern und Schallplatten, den Zeitschriften und Programmheften aus den zwanziger Jahren kaum losreißen konnte. Natürlich war es ein Zufall, daß ich 1941 gerade die Gedichte von Kästner gefunden habe. Es hätten auch Verse von Brecht sein können oder Feuilletons von Tucholsky, auch Reportagen von Joseph Roth oder Egon Erwin Kisch, Rezensionen von Alfred Kerr oder Alfred Polgar, die Songs aus der »Dreigroschenoper« und aus »Mahagonny« oder die Lieder aus dem »Blauen Engel«, die Stimmen von Marlene Dietrich, von Lotte Lenya oder Ernst Busch, von Fritzi Massary und Richard Tauber, die Zeichnungen von George Grosz oder die Fotomontagen von John Heartfield. Das alles vergegenwärtigte die Welt, die mich in den frühen Jahren prägte und die ich noch unlängst als die meinige empfand, die ich geliebt hatte und aus der ich verjagt und vertrieben worden war.

Daß ich Kästner je kennenlernen würde, auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Abgesehen davon, daß meine Chancen, den Krieg zu überleben, mikroskopisch klein waren, würde ich jemandem, der mir ein Treffen mit Kästner vorausgesagt hätte, wohl geantwortet haben, das sei so absurd wie der Gedanke an ein Treffen mit Wilhelm Busch oder mit Christian Morgenstern. Doch im Herbst 1957 besuchte ich, immer noch in Polen lebend, die Bundesrepublik. Die Reise begann in Hamburg und führte mich über Köln und Frankfurt nach München. Ich bemühte mich gleich um Kästners Telefonnummer. Das war gar nicht einfach, aber schließlich bekam ich sie. Als Kästner hörte, daß ich ein Kritiker aus Warschau sei – solche Gäste gab es damals in München selten –, leistete er keinen Widerstand: Er schlug ein Treffen im Cafe Leopold in Schwabing vor.

Er war wieder

Weitere Kostenlose Bücher