![Nietzsche und Wagner: Geschichte einer Hassliebe]()

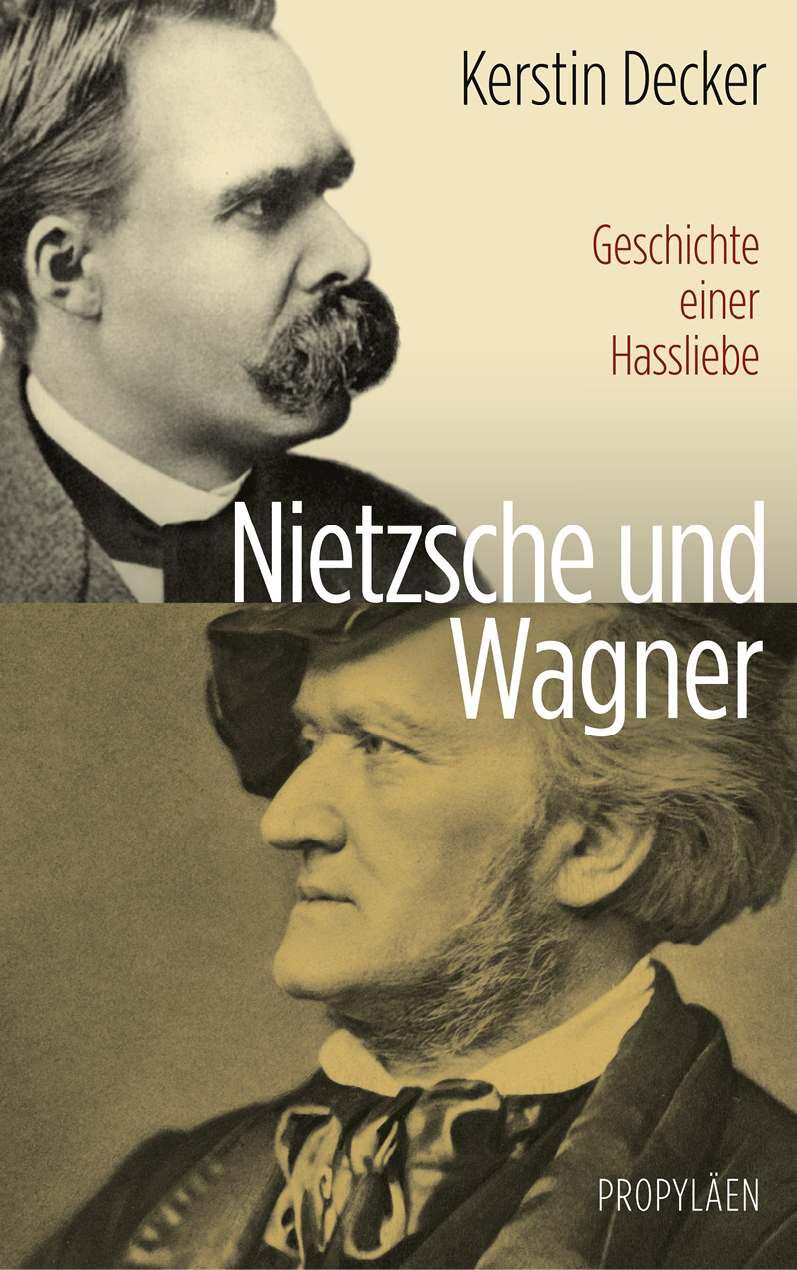

Nietzsche und Wagner: Geschichte einer Hassliebe

Genellis Bild auf sie hinunterschaut, Doppelgott der Verzückung und Vernichtung.

Sie existieren in einem Reich der Übergänge, das principium individuationis, das den Menschen einschließt in sich selbst, ist momentweise außer Kraft gesetzt wie in jeder Liebe und sieht sich zugleich in seine schönsten Rechte eingesetzt, in jene des schöpferischen Geistes.

Dieser Eros umgibt sie, doch als reiner Geist, und nur insofern, als er zugleich auch die Körper beseligt, vergeistigt und erhebt – eine Sphäre, in der das Wort bald an die Grenzen dessen stößt, was es noch ausdrücken kann, und eben dort übernimmt die Musik, die älter ist als die meinende Sprache. Sollte hier gar eine Weltordnung zu entdecken sein, eine älteste, fast vergessene? Und kann sie wiederkehren, insofern man nur von ihr weiß? Eine Entdeckungsreise für Musiker wie Philologen gleichermaßen. Sie erkunden das unbekannte Land als Arbeits-, Denk-, Musik- und Lebensgemeinschaft, und Cosima ist immer eingeschlossen, in einer Lebensform also, von der die Künstler, diese großen Solisten des Daseins, erwählt und verurteilt zum Alleinschaffen, Alleinsein so oft träumen und die sich doch so selten erfüllt.

Jeder erkennt sich im anderen, noch immer ist dies die vielleicht schönste Formel der Liebe. »Wären Sie Musiker geworden, so würden Sie ungefähr das sein, was ich geworden wäre, wenn ich mich auf die Philologie« 143 geworfen hätte, sagt Wagner dem einunddreißig Jahre jüngeren Freund kurz nach diesem Weihnachten. Aber er hat es ja getan, wenn auch in nicht ganz gewöhnlichem Sinn, denn die Philologie dirigiere ihn als Musiker.

Sie sind nun so vertraut miteinander, dass Wagner und die Baronin von Bülow ihn sogar in die Gründungsurkunde ihres Bundes einweihen, und das ist in gewisser Weise der »Parsifal« – das Werk, das Nietzsche später als Grund ihres Bruchs angeben würde: Zu viel Abendmahl, zu viel Weihrauch darin?

Aber zu Weihnachten, zur Geburt des Erlösers, passt es sehr gut, also lernt er es schon jetzt kennen. Wagner liest die Urfassung seines »Parsifal« vor, und kein Laut einer Befremdung des Professors ist bezeugt.

Ob die Tribschener ihm auch die Umstände seiner Entstehung erläutert haben, ihm also ihre eigene Geschichte erzählt haben, auch sie eine Erlösungsgeschichte mit gleich zwei Erlösten und Erlösern darin?

*

In gewissem Sinn steht ihr Bund im Zeichen des Todes. Im späten Herbst seiner tiefsten Verzweiflung war Richard Wagner für einen Tag in Berlin. – Er kam von den Wesendoncks, zwischen ihnen und ihm hatten alle Zeichen auf Abschied gedeutet; er wollte weiter nach Schlesien, wo er auf Einladung des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen mit dessen Privatorchester aufzutreten gedachte. Sein Freund Hans von Bülow hatte ihn zu dem Zwischenhalt gedrängt. Berlin liege doch gewissermaßen auf halbem Wege zwischen Zürich und Schlesien, und dürfe der Freund wirklich den Tag versäumen, an dem er, Bülow, sein neues Werk zur Uraufführung bringe, die Orchesterballade »Des Sängers Fluch«?

Wagner kam, Bülow probte noch »Des Sängers Fluch«, also unternahm er mit dessen Frau am Nachmittag eine Wagenfahrt.

Richard Wagner war der Tochter seines Freundes Franz Liszt immer wieder begegnet, er sah sie größer werden in Paris, sah sie dann plötzlich auch als Frau des jungen Hans von Bülow. Sie hatten immer den leichten, gelösten Ton miteinander gefunden, in den sich manch anderes mischte, und es war auch schon vorgekommen, dass die Baronin von Bülow, die formbewusste Cosima, ihm die Hände geküsst hatte – schließlich komponierte er nichts anderes als die Erlösung, und niemand hat diese so nötig wie eine unglücklich verheiratete Frau.

Es war ein merkwürdiges unausgesprochenes Einverständnis zwischen ihnen, aber jetzt, bei dieser Ausfahrt, fanden beide nicht in den leichten Ton, nicht ins alles Umspielende. Dabei besaßen sie bereits Erfahrung mit gemeinsamen Wagenfahrten. Bei ihrem letzten Zusammentreffen, im September 1862, hatte er Bülow und seine Frau zu ihrem Gasthof begleitet, sah unterwegs eine Handkarre mit nur einem Rad stehen und forderte Cosima freundlich auf, einzusteigen. Er wolle sie zum Hotel fahren. Das war übermütig, und er war übermütig, auch weil die junge Frau immer den Tränen nahe war, wenn sie seine Musik hörte. Diesmal hatte er ihnen eigenstimmig »Wotans Abschied« vorgesungen und auch die Wesendonck-Lieder, von denen er schon wusste, dass er nie Besseres

Weitere Kostenlose Bücher