![Noah: Thriller (German Edition)]()

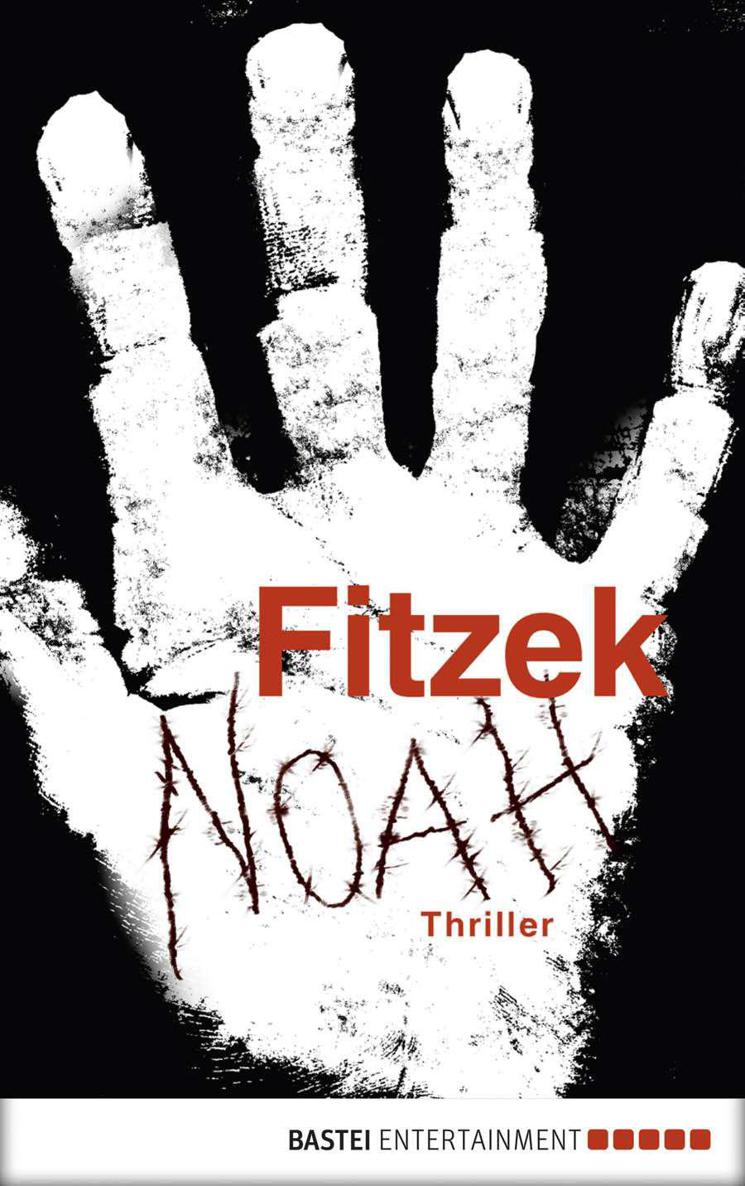

Noah: Thriller (German Edition)

das denn nicht?« Marlon leuchtete mit der Taschenlampe zur Decke.

»Ja und?«

Hubschrauber näherten sich. Nichts Besonderes. Die Lichtfinger ihrer Suchscheinwerfer tasteten jede Nacht die Dächer der Slums ab. Ihr Wummern gehörte zum nächtlichen Puls der Schlange.

»Sie riegeln uns ab.«

»Was?«, fragten Alicia und Jay wie aus einem Mund.

»Die Straßen. Jetzt.«

»Was redest du da?«

»Alle Zufahrten werden gesperrt, die Brücken blockiert. Die gesamte Deponie wird abgeschottet. In einer halben Stunde kommt hier keiner mehr raus«, warnte Marlon. Der sorgenvolle Unterton in der Stimme war untypisch für einen Mann, dem drei Striche in die Unterlippe eintätowiert waren. Einen für jeden Auftragsmord, der auf das Konto des Sechzehnjährigen ging.

»Was sollen wir tun?«, fragte Jay. Der Junge bewunderte Marlon, ahmte seine Körperhaltung nach, seinen Gang und jetzt auch seinen mühsam beherrschten Tonfall.

»Lasst alles stehen und liegen. Wir dürfen keine Zeit verlieren.«

»Halt, nein.« Alicia hielt Jay am Handgelenk zurück, der sich bereits an ihr vorbeischieben wollte. »Wir gehen nirgendwohin, bevor du uns nicht sagst, was hier vor sich geht.«

Marlon atmete schwer aus und fuhr sich erschöpft über den kahlrasierten Schädel.

»Ich weiß nichts Genaues, aber die Armee rückt an. Im Auftrag der Gesundheitsbehörde.«

»Die Armee? Was haben die vor?«

»Sie sagen, es ist wegen der neuen Krankheit, du hast es im Radio gehört, oder? Sie haben Angst, die Seuche ginge von uns aus.«

Alicia nickte. Sie hatte eine Unterhaltung am Brunnen aufgeschnappt. Wenn wir dieses Brackwasser hier trinken können, werden wir auch die Manila-Grippe überleben, hatte sie sich gedacht und den Gerüchten keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Drogen, Gewalt, Krankheiten, Hunger. Es gab Millionen Möglichkeiten, an denen man hier verrecken konnte, wieso sollte sie sich um eine weitere sorgen?

»Du meinst, die wollen uns in Quarantäne stecken?«, fragte sie. »Das gesamte Quartier?«

»Nein.« Marlon schüttelte den Kopf.

Das Wummern der Hubschrauber über ihren Köpfen wurde lauter.

»Ich glaube, sie wollen uns töten.«

2. Kapitel

Zur gleichen Zeit,

9876 Kilometer Luftlinie entfernt

»Ich muss ihr helfen!«

Für einen Mann, der sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern konnte, war er sich in diesem einen Punkt erstaunlich sicher: Er musste das Mädchen davor bewahren, zu dem Kerl ins Auto zu steigen; falls er es nicht tat, würde etwas Schreckliches geschehen.

Weshalb er sich dessen so gewiss war, war ihm nicht klar, und so bald würde er es wohl auch nicht herausfinden, denn im Augenblick hatte er große Mühe, sich zu konzentrieren, da der Mann neben ihm in der Reihe nicht aufhörte, in einem fort auf ihn einzureden.

»Ich weiß ja, dass du keine Labertasche bist, mein Großer, aber ich sag’s dir trotzdem noch mal: Sprich mit niemandem, hörst du? Zu keinem ein Wort. Lass mich für dich antworten, wenn du gefragt wirst. Nur wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, wenn es überhaupt nicht anders geht, dann sag, du bist Noah aus Holland und hier nur auf der Durchreise. Das erklärt deinen komischen Akzent, okay?«

Noah nickte stumm.

Während er in den letzten Wochen mehr Zeit mit Nachdenken als mit Reden verbracht hatte, quasselte Oscar mal wieder, als gelte es einen Schnellsprechwettbewerb zu gewinnen. Seine Worte schlugen dicke Atemwolken in der kalten Luft.

Es war Februar in Berlin, und der Winter tat das, was er am besten konnte: Er hatte sein Windmesser aufgeklappt und schnitt sich durch alles, was sich ihm in den Weg stellte: Kleider, Haut, Seelen. Dabei machte er keine Standesunterschiede. Es war ihm gleichgültig, ob er an dem Pelzkragen einer Grunewalder Witwe rüttelte, einem Postboten in Lichtenberg den Schneeregen ins Gesicht klatschte oder – wie in diesem Moment – eine viel zu lange Schlange vor dem Obdachlosenasyl in der Franklinstraße dazu brachte, noch enger zusammenzurücken.

»In zehn Minuten geht’s los.« Oscar gestikulierte beim Sprechen wild mit den ebenso kurzen wie dicken Armen und deutete zum Eingang des grauen Betonhauses, vor dem sich die Traube der Wartenden staute.

»Wir dürfen nicht auffallen, das wär nicht gut. Wenn du kontrolliert wirst, vermeide jeden Blickkontakt. Pluster dich nicht so auf, es wirkt einschüchternd, wenn alle sehen, wie kräftig du bist, und lass mich zuerst vortreten, ja? In der Auffangstation sind Alkohol, Drogen,

Weitere Kostenlose Bücher