![Notizen einer Verlorenen]()

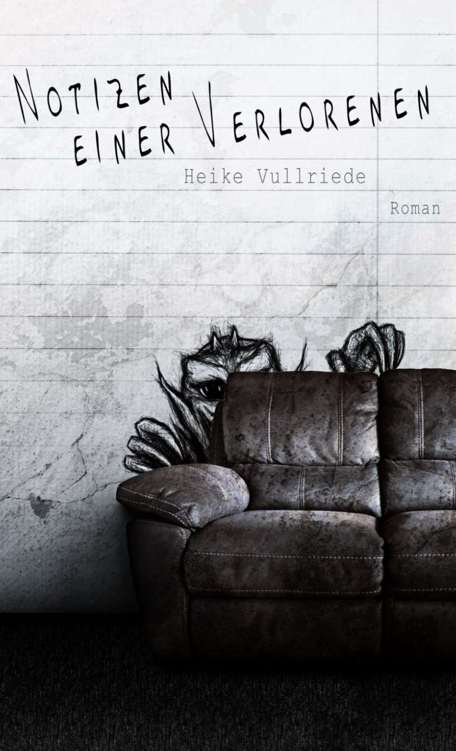

Notizen einer Verlorenen

Paradies, in dem alles Vergangene vergessen sein würde, in dem wir beide geliebte Menschen waren. Doch jedes Mal hatte einer von uns gekniffen – meistens ich. Du lässt mich im Stich – noch immer höre ich sein Heulen. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass er es gerade heute wahr machen würde.

Ich wollte schlafen, mitten am Tag, wenigstens für ein paar Stunden vergessen, doch schon bald erwachte ich wieder. Es ging mir schlecht. Mein Kopf schmerzte, wie eine kurz vor dem Platzen gärende Melone. Dazu war mir übel, als müsste ich das ganze Elend dieses Tages auskotzen. Ich wollte eine von diesen starken Tabletten gegen Migräne nehmen – Triptane – und kramte in der Medikamenten-Schublade, wühlte erst schwitzend dann fröstelnd in sämtlichen Futteralen meiner Handtaschen, aber ich fand nicht einmal die Notreserve. Verzweifelt schluckte ich ein gewöhnliches Schmerzmittel und verzehrte mich noch Stunden hinter zugezogenen Vorhängen nach Besserung.

Dieser Tag übertraf alles, was ich mit Jens je durchmachen musste. Jens hatte keine engeren Verwandten mehr. Somit war ausgerechnet ich die Einzige, die sich um ihn kümmern konnte. Ich rief im Krankenhaus an, es machte aber keinen Sinn, ihn zu besuchen, denn er war ohne Bewusstsein und lag auf der Intensivstation. Das Letzte, was die da brauchten, war eine leidende Besucherin, die jeden Moment umkippen konnte – ganz sicher. Für alle Fälle hinterließ ich jedoch meine Telefonnummer. Dann saß ich in meinem Bett, so steil wie möglich, damit das Blut aus meinem Kopf nach unten sackte, und starrte im Dämmerlicht den Buddha auf dem Bild vor mir an der Wand an. Der schloss wie immer die Augen vor dem Leid.

Ich unterrichtete niemanden von Jens' Unglück, oder wie man es nennen mochte. Wen auch? Höchstens Marc, den ich ja anscheinend unten am Unfallort gesehen hatte. Hatte Jens vor seinem Sprung auf Marcs Auto gewartet? Aber warum?

Für wenige Stunden nickte ich ein, doch dann riss mich das Telefon aus dem Schlaf. Wahrscheinlich war es schon länger aktiv, denn der Anrufer verlor die Geduld und legte auf. Mit heraushängendem Oberkörper angelte ich den Wecker unter dem Bett hervor. Da war es wieder, das Drücken in meinem Hirn. Bloß nicht nach unten beugen!

Samstag, 7.06 Uhr! Mein Blick hinter die Vorhänge ließ eine viel zu helle Morgensonne in meine Augen.

Leider erinnerte ich mich nach wie vor an gestern. Jeden anderen Mist vergisst man.

Wieder läutete das Telefon. Ich nahm ab.

Jens war tot! Genau um 5.28 Uhr war sein Hirntod festgestellt worden.

Nach dem ersten Schock machte ich mich fertig, um ins Krankenhaus zu fahren. Vorher rief ich in der Firma an und nahm mir für die nächsten Tage Urlaub. Meine Chefin schien nicht gerade glücklich über meinen Anruf zu sein.

Es ist ein seltsames Gefühl, zu jemandem ins Krankenhaus zu fahren, von dem man weiß, dass er bereits tot ist. Was sollte ich anziehen? Schwarz? Ich wusste es nicht.

Das Haus der Verlorenen

Vom Auto aus blickte ich noch lange auf den Krankenhauseingang und wäre am liebsten den verdammten Tag lang dort sitzen geblieben. Ich wollte da nicht rein. Was würde mich erwarten? Wie würde Jens aussehen? Abermals hasste ich mein Leben!

Außer den Ärzten und Jens' Körper warteten im Krankenhaus noch zwei unbekannte Männer auf mich. Die Kripo! Ich fand es erschreckend, dass man mich verhörte. Man fühlt sich sofort schuldig, obgleich man genau weiß, dass man nichts verbrochen hat. Allein die Frage danach, ob ich etwas geahnt hatte! Was hätte ich denn gegen seine so oft geäußerten Selbstmordabsichten unternehmen können?! Nein, er hatte nichts hinterlassen, keinen Abschiedsbrief oder ähnliches. Die beiden Männer nahmen meine Personalien auf, obschon das alles ihren Kollegen bereits vorlag. Sie kündigten mir einen Brief an.

In dem Moment, als die Beamten mir den Rücken zukehrten, fiel mir Jens' seltsamer Hinweis auf Post für mich ein.

Geh hin! , flüsterte es in meinem Kopf. Warum ich den Polizisten nicht davon erzählte, weiß ich nicht. Selbstschutz vielleicht, wahrscheinlich wollte ich einfach nur meine Ruhe haben.

Jens' Körper war mit einem Tuch bedeckt, aber nicht sein Kopf. Als ich vor diesem Bett im Keller des Krankenhauses stand, war ich nicht sicher, ob ich das schaffen würde. Warum bringen sie die Toten in den Keller? Hinter mir standen ein Arzt und eine Krankenschwester und ich wusste nicht, was sie von mir erwarteten. Die dünne weiße Decke

Weitere Kostenlose Bücher