![Refus de témoigner]()

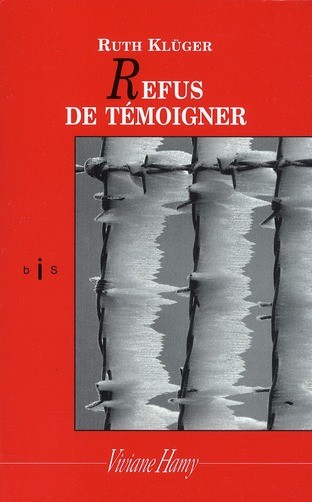

Refus de témoigner

l’engagement de ma mère qui lui avait permis d’émigrer.

Mais ensuite, pour nous, elle ne put réunir l’argent nécessaire, car les biens

immobiliers avaient été confisqués et les comptes en banque bloqués. De sorte

que nous restâmes coincées, alors qu’il put s’enfuir. Et cependant, c’est nous

qui avons survécu, et lui pas. Cette histoire tourne en rond et plus on la

poursuit, plus elle devient absurde.

Donc, mon père sortit d’abord de prison et revint à la

maison. Entre-temps, nous avions déménagé, nous habitions dans le 13 ème arrondissement, à Hietzing, l’immeuble qui avait appartenu à mes grands-parents

défunts, et nous partagions l’appartement avec la tante et l’oncle de ma mère. C’était

en 1940, on était déjà en guerre. Je ne me rappelle d’ailleurs pas le début des

hostilités. En revanche, je me souviens très précisément du jour de l’invasion

de la Tchécoslovaquie, presque un an jour pour jour après l’ Anschluss :

un cousin se précipita pour l’apprendre à ma mère, avec cette excitation

joyeuse des enfants quand ils peuvent apporter des mauvaises nouvelles où ils

ne sont pour rien. Les grandes personnes évoquèrent la menace d’une guerre imminente,

et à un moment je dis : « Quand ce sera la guerre… » On me fit

remarquer qu’on était déjà en guerre, et j’eus honte d’avoir été si bécasse. Il

faut croire qu’un événement en occulte un autre car le mot guerre n’évoquait

pour moi rien de précis, sinon des combats : or, dans ma Vienne, il n’y en

avait pas. En revanche, j’imaginais fort bien que les Allemands étaient

désormais là où était Schorschi. On m’avait raconté que papa était parti en

voyage, mais ce n’était pas croyable, je n’étais pas sourde, et donc je

retournais cette énigme, avec inquiétude. On ne pouvait pas faire confiance aux

grandes personnes. Elles exigeaient qu’on dît la vérité, même sur des petites

choses, et elles mentaient elles-mêmes impudemment, même dans des cas critiques

comme celui-là. Le mensonge officiel m’interdisait de m’informer en posant des

questions, jusqu’au jour où le retour de mon père annula le mensonge sans qu’on

s’en excusât.

Il y eut un grand déjeuner, avec beaucoup de famille, et j’avais

invité ma meilleure amie afin de lui montrer mon père sorti de prison. Il

parlait aux grandes personnes, tout le monde l’écoutait, et moi je voulais

attirer son attention. Je voulais être présente, être perçue, qu’il y ait un

contact entre nous. Je finis par l’importuner et, sous les yeux de mon amie

atterrée, il me flanqua une raclée et m’enferma. À moins qu’il ne m’ait

seulement mise à la porte de la salle à manger. L’amie ne savait que dire ni où

regarder, moi non plus. C’est la dernière impression forte que mon père m’ait

laissée : la frayeur, la violence, un sentiment d’injustice et d’humiliation.

Les sentiments ainsi nourris de souvenirs sont impossibles à corriger. Est-ce

que, peut-être, je lui en veux de sa mort parce que l’enfant battue n’eut plus

l’occasion de se réconcilier avec lui ? Comme si sa vie inachevée n’avait

eu d’autre sens que d’écouter mes pleurnicheries d’enfant de huit ans, ou de

recevoir mes excuses et mes explications ultérieures.

En prison, il avait appris la Chanson de Buchenwald :

« Ô Buchenwald, je ne puis t’oublier, / Car tu es mon destin. / Entrés

ici, on sait / La merveille qu’est la liberté. » Dans les camps de

concentration, on n’a pas écrit de grande poésie. Autrement, on pourrait

prétendre que ces camps ont tout de même été bons à quelque chose, à quelque

mortification purifiante d’où serait sorti du grand art. Mais ils n’ont été

bons à rien du tout. Je retins aussitôt par cœur les paroles de la chanson.

Mon père a encore repoussé son départ de plusieurs jours. Puis

il est venu me dire au revoir dans mon lit, avant que je m’endorme. J’étais

encore sous l’impression du châtiment récent. Je n’arrivais pas à imaginer qu’il

me quittait à contrecœur, et j’avais peur de lui. C’est la deuxième photo qui

me reste de mon père. Elle le montre comme ce dernier soir, grave, le cheveu

déjà plus très fourni, avec aux tempes le début d’une calvitie qu’il n’aurait

jamais. Je ne l’ai plus revu.

Ma mère l’a accompagné à la gare. Elle dit : « Il

s’est penché à la portière et il a crié :

Weitere Kostenlose Bücher