![Spionin in High Heels]()

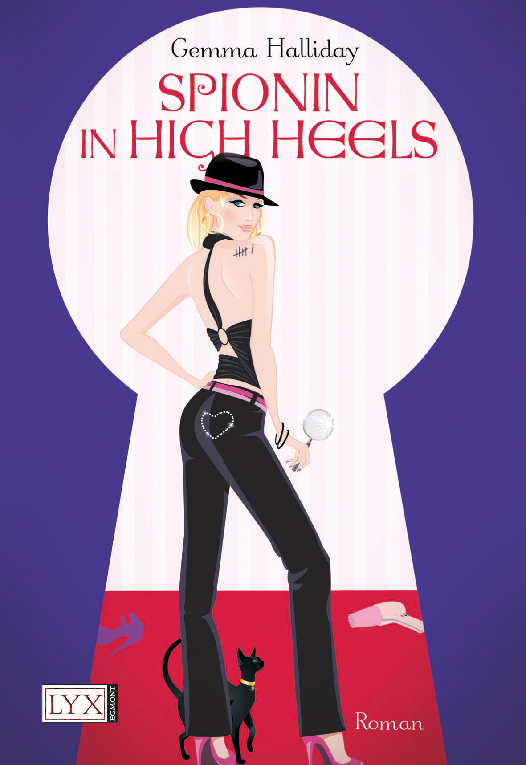

Spionin in High Heels

Wir haben uns lange darüber unterhalten, dass Richard mich Mäuschen nennt.«

»Mäuschen?« Ramirez grinste wieder.

»Das ist sein Kosename für mich. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht.«

»Und was Besseres als Mäuschen ist ihm nicht eingefallen?«

»Das ist doch süß!« Aber ehrlich gesagt, hatte mir Mäuschen eigentlich nie so richtig gefallen. So hätte mich auch mein Großvater nennen können. Doch das würde ich Ramirez gegenüber nicht zugeben.

»Sie gleichen mehr einer fregadita , wenn Sie mich fragen.«

»Einer was?«

Ramirez lächelte. »Das müssen Sie schon selbst herausfinden.«

Ich glaube, in diesem Moment hasste ich ihn.

»Sind Sie sicher, dass Greenway nicht in dem Motel war?«

»Vielleicht war er es mal, aber jetzt ist er weg. Und wenn er clever ist, befindet er sich in einem Flieger in die Karibik. Die Spurensicherung untersucht gerade das Motel. Vielleicht hat er ja freundlicherweise eine Visitenkarte hinterlassen.«

Wahrscheinlich hatte der hakennasige Spusimann einen Heidenspaß, wenn er Metallica mit seiner Fusselrolle bearbeitete.

»Glauben Sie, Sie finden etwas?«

Ramirez zuckte die Achseln. »Ich glaube, dass er längst über alle Berge ist.«

Na toll! Jetzt standen wir wieder ganz am Anfang. Nur dass ich mich jetzt alle drei Sekunden nach wütenden, schießwütigen Typen umsehen würde. Und Richard immer noch irgendwo da draußen war. Sich immer noch versteckte. Immer noch nicht auf meine Anrufe reagiert hatte. Immer noch mit Aschenbrödel verheiratet war.

Ich brauchte wirklich etwas Stärkeres als Diät-Cola.

»Jetzt sind wir also beide auf demselben Stand«, sagte Ramirez und leerte sein Bier. »Und Sie können nach Hause gehen.«

»Werden Sie es mir sagen, wenn Sie etwas in dem Motel finden?«

Auf einmal wurde Ramirez ernst. »Hören Sie, das hier ist eine Mordermittlung. Kein Schuhshopping. Gehen Sie nach Hause!«

»Abe r – « Ich öffnete den Mund, um zu protestieren, brach aber ab, als Ramirez seine Hand auf meine legte.

»Ich habe bereits eine Frauenleiche aus einem Pool fischen müssen. Ich will nicht, dass es zwei werden. Bitte! Gehen Sie nach Hause!«

Ich erstarrte. Nicht so sehr wegen der Warnung, sondern wegen Ramirez’ Hand, die warm auf meiner lag. Ich schluckte und sagte mir, dass ich nicht mehr dreizehn war und Ramirez kein breitschultriger Footballspieler.

»Ich kann nicht einfach so aufgeben.« Denn ich war vielleicht von ihm schwanger. Aber das sagte ich ihm nicht.

Ramirez’ weiche Seite war so schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen war. Er schüttelte den Kopf und brummte etwas auf Spanisch.

Und dann war er fort.

Ich starrte in mein Glas. Das war ein guter Rat. Gehen Sie nach Hause! Er hatte recht; ich wusste nicht, was ich tun sollte. Vielleicht befand sich Greenway in einem Flieger in die Karibik. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war er gerade jetzt in diesem Moment Richard auf der Spur, hatte ihn sogar schon gefunden und wartete mit gezückter Waffe nur darauf zuzuschlagen. Die Heldin in mir, die, als sie klein war, Unterwäsche der Marke Wonder Woman getragen hatte, hätte sich am liebsten ihr goldenes Lasso geschnappt und Richard davor gerettet, mit dem Gesicht nach unten im kristallklaren Wasser eines Swimmingpools zu enden. Aber der Angsthase in mir, der, so schnell er konnte, von Zimmer zweihundertzehn geflüchtet war, wusste, dass Ramirez recht hatte. Wenn ich so weitermachte, würde ich irgendwann vor den Lauf einer Pistole stolpern. War Richard das wert?

Letzte Woche noch hätte ich laut »Ja!« gerufen. Jetzt hatte ich ernsthafte Zweifel. Aber obwohl ich den Aschenbrödel-Faktor nicht ignorieren konnte, durfte ich Richard auch nicht einfach abschreiben, ohne ihn vorher angehört zu haben. Ich meine, wir waren schließlich seit fünf Monaten zusammen. Und meistens war es wirklich gut zwischen uns gelaufen. Okay, bisher hatten wir uns noch keine ewige Treue geschworen und so. Aber ich hatte dreimal die Woche bei ihm übernachtet, und der Freitagabend war immer für uns beide reserviert gewesen.

Die Frage war: Was sollte ich jetzt tun? Ich schüttelte die Eiswürfel in meinem leeren Glas. Es gab keine Hinweise, denen ich folgen konnte, ich hatte keine Pistole und keinen eigenen Spusimann. Ich besaß noch nicht einmal ein Pfefferspray.

Aber eines hatte ich: einen Schwangerschaftstest. Und da mein Beziehungsstatus mehr als unklar war, war der Gedanke, einem Mörder gegenüberzutreten, weniger beängstigend für mich

Weitere Kostenlose Bücher