![Steinbrück - Die Biografie]()

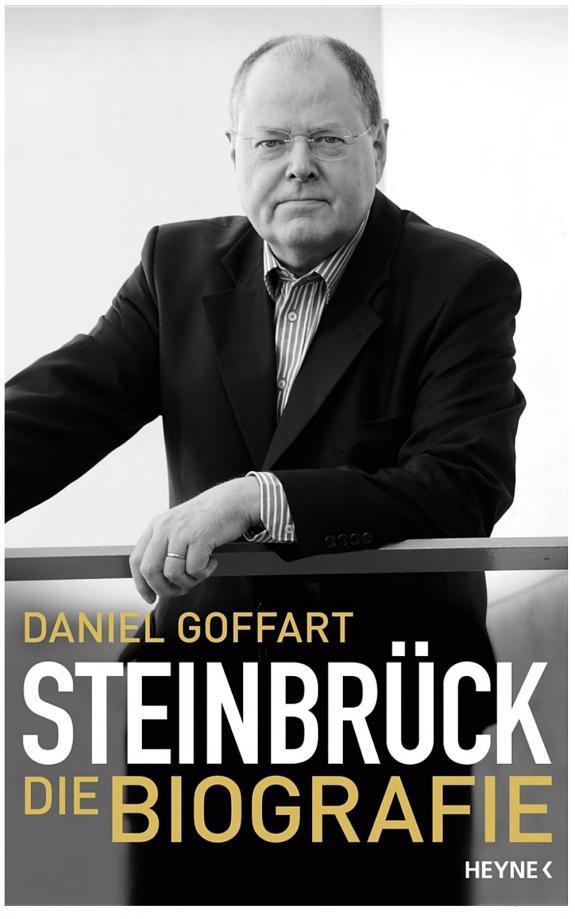

Steinbrück - Die Biografie

deutsche Schuld in der Hitlerzeit hält sie für angebracht, ja überfällig. Und ganz im Sinne der protestierenden Studenten empfindet sie nicht zuletzt die Benachteiligung der Frauen im Deutschland der Sechzigerjahre als eine ärgerliche und dringend verbesserungsbedürftige Angelegenheit. Die Politik hat also einen festen Platz am Küchentisch der Steinbrücks eingenommen.

So dürften die mütterliche Begeisterung für Brandt und ihre kritische Sicht der Dinge mit dazu beigetragen haben, dass Peer Steinbrück von dem SPD-Politiker Brandt stärker in den Bann geschlagen wird als seinerzeit von Elvis Presley. Natürlich zieht der Schüler 1966 mit Tausenden anderer Hamburger auf die große Wiese vor dem Bahnhof Dammtor, als Brandt dort erstmals redet. Der Sozialdemokrat legt in der Hansestadt einen fulminanten Auftritt hin und begeistert die Zuhörer durch sein Charisma. Brandts Bereitschaft, Neues zu entwickeln, offen zu sein für Veränderungen und seine prägende Botschaft, in der verkrusteten deutschen Gesellschaft »mehr Demokratie wagen« zu wollen, überzeugen Peer Steinbrück. Von da an schlägt seine persönliche Kompassnadel eindeutig in Richtung Sozialdemokratie aus.

Umso erstaunlicher scheint es dann, dass sich der aufmüpfige Redner, der freche Schülerzeitungsredakteur und der autoritätsskeptische Brandt-Fan nach seinem Abitur 1968 nicht für die Verweigerung des anstehenden Wehrdienstes entschied, sondern gegen den vorherrschenden Zeitgeist der aufbegehrenden Jugend eine zweijährige Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr anstrebte. Wenn man mit Steinbrück heute darüber spricht, zuckt er nur mit den Schultern. Er sei immer dafür eingetreten, dass es ein Recht auf Verteidigung gegenüber einem anderen gebe, sagt er dann. Er habe nie eine pazifistische Einstellung vertreten, selbst als Jugendlicher und Student nicht. Deshalb kam es für ihn als Abiturienten auch nicht infrage, den Wehrdienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Er habe das nie erwogen, keine Sekunde lang, wie er glaubhaft versichert. Die Bundeswehr und die Wehrpflicht waren für Steinbrück ein Faktum, das er akzeptierte und im Grunde seines Herzens richtig fand.

Hinzu kam bei einem so nüchtern abwägenden Menschen wie ihm die Erkenntnis, dass es sich durchaus lohnen würde, dem 18-monatigen Grundwehrdienst ein halbes Jahr hinzuzufügen und Offizier zu werden. Er sei recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, wenn du schon gehst, dann mach es richtig und verdiene auch etwas Geld, sagt er heute. Zumal die Bundeswehr 1968 händeringend Offiziersnachwuchs suchte und man den Abiturienten dieser Jahrgänge für eine längere Verpflichtung fast den roten Teppich vor den Kasernentoren ausrollte. Steinbrücks Kalkül, als Jungoffizier außerdem ein weitaus bequemeres und angenehmeres Leben führen zu können als der übliche »Schütze Arsch« im Grundwehrdienst, ging vollständig auf. Unter der Woche versah er seinen Dienst in Oldenburg beim 314. Panzerbataillon, und am Wochenende fuhr er mit dem ersten eigenen Auto, einem klapprigen Volkswagen, nach Hause in Richtung Hamburg.

Während es bei den jungen Männern Mode war, auf »den Bund« zu schimpfen und das Ende der militärischen Dienstzeit herbeizusehnen, scheint Steinbrück seine zwei Jahre bei der Bundeswehr in recht guter Erinnerung behalten zu haben. Das Einzige, was ihn bei Dienstantritt wirklich wunderte, war die Tatsache, dass man ihn trotz seiner überdurchschnittlichen Körpergröße ausgerechnet in ein Panzerbataillon abkommandierte. Aber offenbar mangelte es dort ganz besonders an Nachwuchsoffizieren. Steinbrück war in seiner Kompanie der einzige Abiturient, ein Umstand, der viel dazu beitrug, den bisherigen Blick des Gymnasiasten auf die Welt etwas zu verändern. Zum ersten Mal war der Bürgersohn nämlich für längere Zeit von Menschen umgeben, die aus ganz anderen Sozial- und Bildungsschichten stammten als er. Zudem war auf den verschiedenen Oberschulen, die er bis dahin besucht hatte, der familiäre Hintergrund sehr homogen gewesen – Arbeiterkinder stellten zu dieser Zeit an Gymnasien noch eine verschwindende Minderheit dar.

Der Ton beim Bund war gelegentlich so rau wie die Stubensprüche und manche der Trinksitten, und trotzdem hat Steinbrück die neue Umgebung als Bereicherung empfunden. Er habe sehr viel gelernt in dieser Zeit, versicherte er später. Über Menschen, über Vorurteile und darüber, wie man sich in einem wilden Haufen Respekt verschafft. Deshalb

Weitere Kostenlose Bücher