![Steinbrück - Die Biografie]()

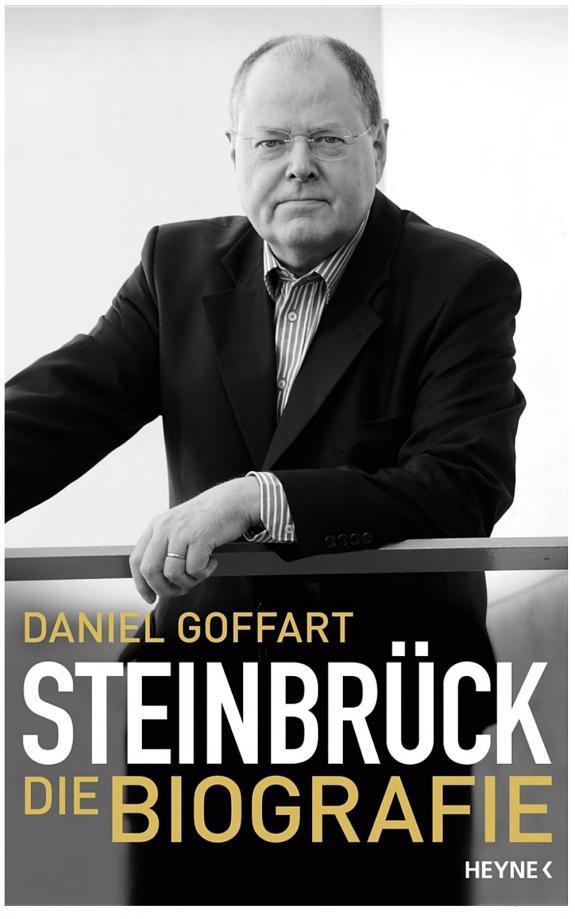

Steinbrück - Die Biografie

und zeigen, dass es ihm bei der Neuwahl um Aufbruch ging und nicht um eine Niederlage.

Nicht nur die CDU wurde völlig überrumpelt. Auch die SPD rieb sich die Augen. Die Parteilinken waren stocksauer auf Schröder und mochten sich dem hemdsärmeligen Kanzler mit seinen einsamen Beschlüssen nicht weiter unterwerfen. In der Sitzung des SPD-Vorstands am Dienstag nach der NRW-Wahl sammelten sich die Gegner und bliesen zum Angriff. Oskar Lafontaine erklärte aus Protest gegen Schröders Sozialpolitik gar den Austritt aus der SPD. Es brodelte in der Partei. Man schien trotz Schröders Befreiungsschlag nicht geneigt, Ruhe zu geben, sondern suchte die Gelegenheit zu nutzen, um die Koordinaten der SPD zurück nach links zu schieben.

»Mit was sollen wir eigentlich Wahlkampf machen? Mit Hartz IV und Agenda 2010, für die wir gerade abgestraft wurden?«, fragte empört der saarländische SPD-Chef Heiko Maas in die Runde. Michael Müller, Fraktionsvize im Bundestag und SPD-Linker, sah es ähnlich. »Eine Luther-Haltung: Hier ist die Agenda 2010 – ich kann nicht anders, das wird im Wahlkampf nicht reichen.« Andrea Nahles, zu der Zeit noch Sprecherin der SPD-Linken, warnte Schröder ebenfalls vor einem »Weiter so«. Um ihm zu demonstrieren, wie sehr er für einen erfolgreichen Wahlkampf auf die Unterstützung der Partei angewiesen war, zitierte Nahles ein afrikanisches Sprichwort: »Gerd, wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du aber weit gehen willst, dann geh mit anderen zusammen.«

Doch Schröder ließ sich nicht einschüchtern. Wenn die SPD-Linke einen radikalen Wechsel der Politik wolle, dann müsse sie ihn auch personell vollziehen, forderte er mit ruhiger Stimme. »Wenn das eure Politik sein soll, ist es nicht vernünftig, sie mit mir zu machen« ( Der Spiegel, 22/2005). Die SPD-Linken hörten das Ultimatum mit nur mühsam unterdrückter Wut, aber niemand wagte es, der Aufforderung Schröders zum Königsmord zu folgen. Der Kanzler hatte wieder einmal eiskalt kalkuliert und gewonnen. Seine Demontage war abgewendet, die Gegner kuschten – zumindest vorerst.

Peer Steinbrück verfolgt den Machtkampf innerhalb der SPD mit Unbehagen, aber aus der Rolle des Zuschauers heraus. Die Last der letzten Monate ist von ihm abgefallen, der Dauerstress im Wahlkampf und die Verantwortung im Regierungsamt. Er spürt, dass Niederlagen durchaus eine befreiende Wirkung haben können.

In seinem Haus in Bonn-Bad Godesberg verbringt Steinbrück erstmals seit langer Zeit wieder ruhige Stunden, in denen er lesen und Schach spielen kann, meist gegen den Computer. Er ist inzwischen 58 Jahre alt und könnte eigentlich mit der Politik aufhören. Sich zurückziehen in die hinterste Reihe des Landtags, noch ein wenig sein Mandat ausüben, gelegentlich eine Festrede halten, ein Buch schreiben oder als Berater in die Wirtschaft wechseln.

Doch er fühlt sich noch zu jung für das kontemplative Dasein als Politikpensionär. Er habe sich in dieser Zeit ehrlich gefragt, ob er vielleicht sogar süchtig geworden sei nach der Droge Politik, wird er später einräumen. Aber das ist es nicht allein. Es geht nicht um Abhängigkeit, sondern um Freude an der Aufgabe. Er will einfach noch weitermachen mit der Politik, dabei sein, mitmischen und nicht einfach abseits stehen.

Schuld wegen der epochalen Wahlniederlage in NRW empfindet Steinbrück auch mit wachsender zeitlicher Distanz nicht. Er hat sich nicht verbogen in diesem Kampf, sondern ist sich mit vollem Einsatz treu geblieben. Die Niederlage macht nichts mit ihm, weil er nichts mit sich machen lässt. Obwohl die Wahl die größte Pleite seines bisherigen Lebens darstellt, läuft er nicht als gebrochener Mann durch die Gegend, sondern hält sich im Gegenteil sehr aufrecht. Steinbrück tröstet sich mit dem Gedanken, dass jeder andere SPD-Politiker ebenfalls verloren hätte. »An ihm hat es nicht gelegen«, betonen Schröder wie Müntefering denn auch. Landeschef Harald Schartau, der verhinderte Kronprinz der SPD, sieht es ähnlich. Er weiß, dass er an Steinbrücks Stelle ebenfalls den Kürzeren gezogen hätte. Der bundespolitische Gegenwind wegen der Agenda-Politik ist einfach zu stark gewesen. So die bis heute gängige Analyse des Resultats in NRW. Nicht Peer Steinbrück hat das Stammland der SPD verloren, sondern die Partei selbst.

Schröder, Müntefering und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement hielten weiterhin engen Kontakt zu Steinbrück. Sie umwarben ihn als authentischen

Weitere Kostenlose Bücher