![Survivant d'Auschwitz]()

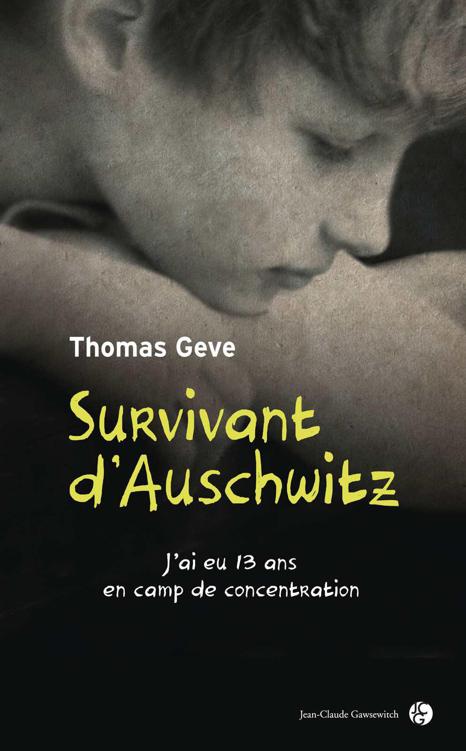

Survivant d'Auschwitz

kilomètres, qui nous conduisait à l’extérieur du camp. C’était toujours très instructif de regarder les villages environnants, ainsi que l’agencement de certains campements SS (pour n’en citer qu’un seul, il y avait le « Bureau des Statistiques », par exemple) Mais le plus intéressant, pour des prisonniers enfermés, était la ville elle-même.

Notre premier bunker était destiné au commandant du camp agricole de Raijsko, un Obersturmbannführer * 2 . Avant d’entamer la construction de l’abri de béton, recouvert de briques, que ce potentat germanique n’allait que trop vite devoir utiliser, il fallut déblayer près de cent mètres cubes de terre pour en creuser les fondations. Le projet avait été classé « Priorité haute ». Nous avions été sélectionnés parmi les ouvriers travaillant vite, ce qui signifiait que la cadence à tenir était un véritable enfer. Le magnat venait souvent s’assurer de l’avancement des travaux pour sa sécurité. Non, ce n’était pas un conte de fées, pourtant, le Prince arrivait dans une calèche noire, tirée par deux chevaux blancs, en sortait en rajustant son uniforme gris pour bien remettre en place les épaulettes d’argent, tirait sur ses gants en peau blancs, puis, muni de son inévitable monocle – symbole de la perfection prussienne – commençait son inspection. Quelle chance que les consignes lui interdisent de nous adresser la parole ! Comme il considérait également indigne de s’adresser à un gardien, il faisait envoyer le lendemain une note « rappelant aux personnes concernées, que la construction du bunker revêtait un caractère d’urgence absolue ».

Des carreaux bleus avaient été livrés pour le revêtement intérieur des murs. Ceux-ci furent déchargés en un temps record, plus exactement lancés sur un toboggan – au bout duquel, quatre mètres plus loin, je les réceptionnais. Ces projectiles durs, aux arêtes coupantes nous atterrissaient dans les paumes de mains – nues – et nous devions les empiler. Il y en avait des milliers. Nous protéger les mains avec des bouts de papier s’avéra très vite inutile, car d’une part il était difficile d’en trouver, et d’autre part ils se déchiraient presque tout de suite. Nous n’avions pas non plus le temps d’éviter la chute de certains carreaux, qui se cassaient et retombaient lourdement sur nous. Nos corps étaient couverts de bosses, nos bras pleins de bleus, nos mains en sang, mais nous tentions de tenir la cadence, car une fois passées les journées de déchargement, le travail serait moins dur.

Pendant la pause de midi – qui pour le confort de nos gardiens avait été allongée et durait une heure –, nous sortions de l’abri, avalions notre litre de soupe et nous asseyions dans l’herbe en regardant autour de nous. Des civils polonais vivaient non loin de là, dans deux bungalows, mais n’osaient se montrer. Lorsque nos gardiens étaient en train de manger, nous nous approchions discrètement de la clôture du jardin et attendions qu’un des civils nous remarque. Cela finissait souvent par arriver et ils nous donnaient alors des fruits ou prenaient même des lettres que les détenus leur demandaient d’envoyer à l’extérieur à leurs familles.

Une jolie Polonaise d’environ douze ans, déjà bien développée, se prélassait dans l’herbe parsemée de pâquerettes, jouant avec un gros chien qui acceptait complaisamment de se faire tyranniser, et elle affolait nos jeunes esprits. Quelles étaient ses intentions ? Venait-elle de son propre chef ou bien ses parents l’envoyaient-ils ? Nous ne pouvions le savoir. Nous ne pouvions détourner nos regards d’elle et admirions toute l’insouciance et l’insolence de la blancheur de son jeune corps, qui se mouvait avec une liberté que nous lui enviions.

Ma présence sur terre ne la précédait que de deux ans. Une bande de gazon de quelques mètres à peine nous séparait, mais notre civilisation avait tracé une ligne à cet endroit – une ligne reliant deux pierres brunes, de trente centimètres de haut à peine, posées à une cinquantaine de mètres l’une de l’autre. Si nous tentions de la franchir, nous étions morts, tirés comme des lapins.

Le bunker était presque prêt – il n’y avait plus que deux couches de béton à rajouter – lorsque nous vécûmes notre première attaque aérienne en dehors du camp. Nous étions vingt et fûmes tous enfermés dans cette

Weitere Kostenlose Bücher